屏東恆春海域,核三廠出口水80% 珊瑚白化

面對高溫的夏天,台灣海域的墾丁、小琉球、東沙等地,陸續出現珊瑚白化的情況, 研究珊瑚生態的中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫,在7月初就發現屏東恆春海域有珊瑚白化,以長期追蹤的樣區核三廠出水口海域來看,因為有核三廠溫排水,原本水溫就比周邊環境還要高2°C,是觀察珊瑚白化的前哨站。

2020年,墾丁海域發生大規模珊瑚白化,珊瑚受創慘重,當時核三廠出水口約有60%的珊瑚白化,而今年才剛入夏,就已經有80%的珊瑚發生白化,又以平鋪及表覆型的珊瑚最為嚴重,甚至部分表孔珊瑚出現藻類覆蓋的狀況,陳昭倫指出,台灣熱累積最高峰通常發生在8-9月間,如果海溫居高不下,代表這次的狀況將更加嚴峻。

延伸閱讀》珊瑚有難|2020年史上首次全國大規模珊瑚白化

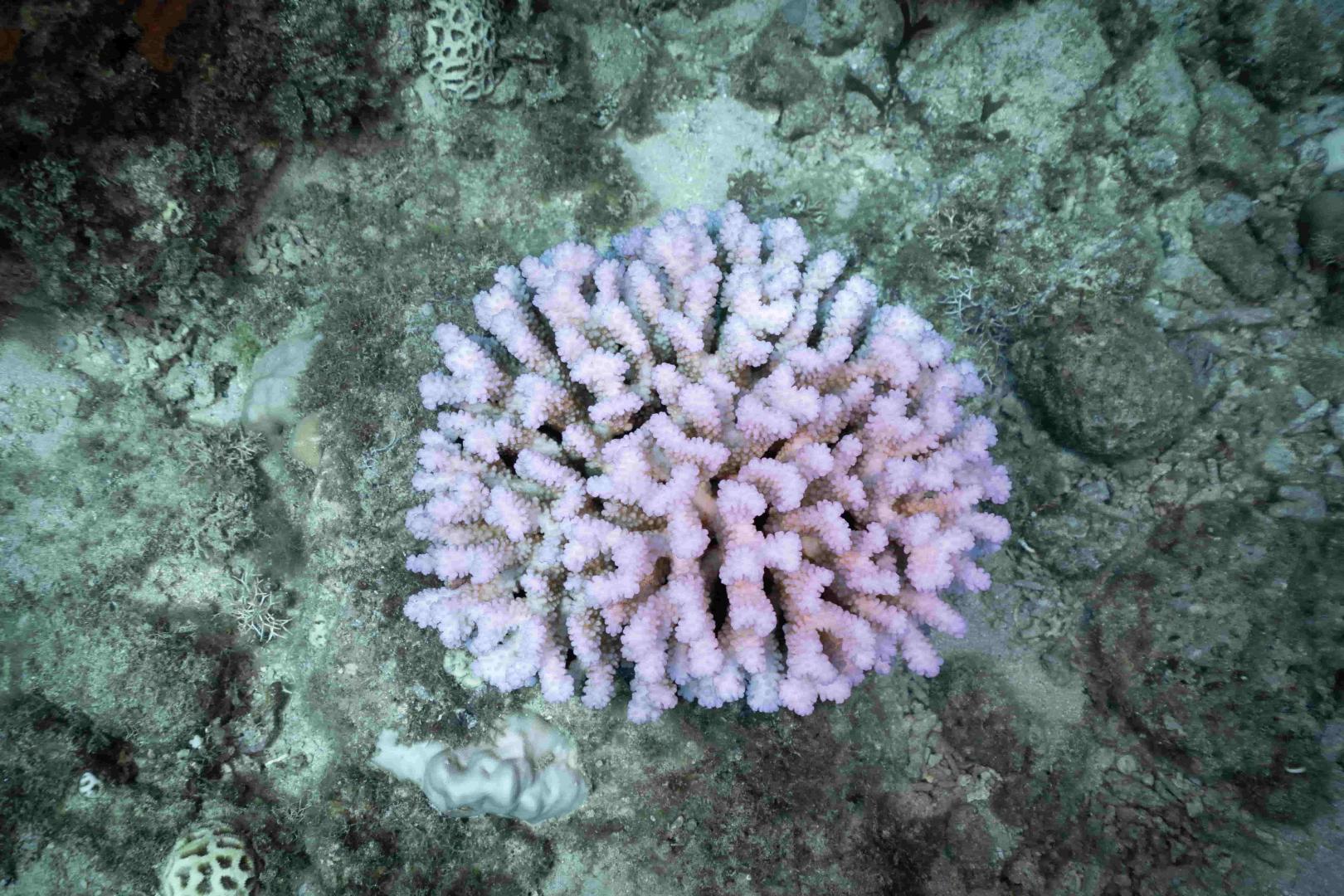

2024.07.17 屏東核三廠出水口海域 照片提供/陳昭倫

不只核三廠出口水海域,在萬里桐海域也陸續出現珊瑚白化,目前以藍珊瑚較為嚴重,陳昭倫擔心,當年度大潮到來,退潮時潮水水位低,潮間帶淺水域的珊瑚會接近或露出水面,屆時除了熱的傷害,還會受到紫外線的影響,珊瑚白化的情況會更加嚴重。

2024.07.17屏東萬里桐海域 照片提供/陳昭倫

註:氣象署預估西南部沿海以及東北部第一波大潮7月20日至24日,第二波則是在8月19至23日。

屏東小琉球在2020年之後,再度大規模珊瑚白化

7月初,小琉球海域也傳出珊瑚白化,長期記錄小琉球水下生態的潛水教練蘇淮表示,根據當地許多潛水教練的觀察,全島周遭海域的珊瑚幾乎都有白化現象,而且從枝狀型的軸孔珊瑚到團塊型的微孔珊瑚,甚至軟珊瑚,每一個種類都無法倖免於難。他下潛至水深十五米的區域,可以看整片珊瑚已經變白,或是出現螢光色,少數珊瑚甚至已被藻類覆蓋,景象與2020年7、8月的情況相同。

2024.7.20 小琉球杉福海域的珊瑚,有的已呈現螢光色。 照片提供/蘇淮

2024.7.20 小琉球杉福海域深度5-15m, 水溫31度, 可見多數珊瑚白化 。照片提供/蘇淮

至於淺水域的珊瑚,初看之下,畫面沒有一片白茫茫,蘇淮說明主要因為2020年的大規模白化受創嚴重,很多珊瑚已經死亡,雖有些新生的珊瑚,不過個體很小,在2024年高溫下還看不出太大的變化。

在小琉球杉福海域的團塊微孔珊瑚,2020年曾發生白化,2021年漸漸恢復生機,但在2024年的高溫中再度難逃又一次白化的命運,這次有機會復原嗎?

珊瑚礁天堂 東沙島周遭海域珊瑚也白化

6月初,蘇淮在東沙進行水下紀錄時,還沒有看到珊瑚白化,但7月初在東沙島北側大約水深2米的淺水域,就觀察到不少珊瑚顏色開始變淡或是呈現螢光色,較為特別的是,這次看到同樣有共生藻寄生的硨磲貝也出現白化現象。

1998年,全球發生聖嬰現象,海水溫度升高,導致東沙環礁內的珊瑚有九成白化死亡,歷經二十年的時間,珊瑚還在慢慢復原,尚未痊癒,如今又一而再地面臨高溫考驗,目前蘇淮觀察到東沙島附近海域,還是零星個體出現白化,推測這場白化戰爭才剛開始,後續狀況還要持續追蹤。

2024.7.15 東沙島北側的珊瑚白化。 照片提供/蘇淮

北台灣 東部 澎湖海域 陸續發出警報

在台灣珊瑚觀測(coral watch)「珊瑚報報」的臉書社團上,許多潛水人員,也上傳各地珊瑚的現況,包含基隆潮境保育區3到20米的淺水域、澎湖東嶼坪、高雄永安永新漁港也都看到珊瑚白化現象。

就連綠島南側海域,最老的團塊微孔珊瑚「大香菇」, 也出現點狀分布的白化。根據中研院綠島海洋研究站觀察,南側的石朗、龜灣及大白沙海域,水深十幾米處,有 20-30%的珊瑚白化。

陳昭倫表示像是台東基翬海岸的尖枝列孔珊瑚、火珊瑚,也有少數有白化現象,而花蓮石梯坪在淺水域,一樣也是零星的白。他觀察東北角國聖埔海岸研究樣區,雖然尚未發生白化,但是四年來,還沒有從2020年的創傷復原,體質依舊虛弱。

他也分析早在2023年5月開始,海洋高溫的威脅就持續存在,當時美國佛羅里達州的一處淺水水域還測到38度高溫,是有史以來最熱的海水,台灣差點搭上這股熱潮,因為當時恰逢颱風到來,讓周邊海域降溫,台灣珊瑚才得以逃過一劫。

不過,2024年3月起這股熱水團往北推移,馬來西亞、泰國、越南都有嚴重珊瑚白化現象出現,如今熱水團來到台灣,帶給周遭海域變化。

高溫帶給珊瑚威脅之外 雪上加霜的白結螺和棘冠海星

除了高溫的威脅,雪上加霜的還有喜歡吃珊瑚的白結螺和棘冠海星的大爆發。

珊瑚生態學者陳昭倫在墾丁眺石海域以及東北角鼻頭角海域發現白結螺大量出現。白結螺是一種專門啃食珊瑚表面組織的螺貝類,不挑食的牠們,幾乎什麼珊瑚都吃,過去在澎湖也曾發生過大爆發的現象。在國外的研究,發現每隻白結螺越熱胃口越好,在30度的水溫下,每天大約可啃食1.3平方公分的活珊瑚,是18度水溫時的4.3倍,白結螺的大爆發,讓珊瑚的生存更加艱辛。

會吃珊瑚的還不只牠,台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修研究團隊,7月初召開記者會,告訴大眾,東沙外環礁海域正飽受棘冠海星威脅。棘冠海星成體,每天可啃食357-478平方公分的珊瑚,在沒東西吃的饑餓狀態,還能存活半年。成熟棘冠海星在一年內就可釋出近3億顆卵,光是以1%的幼生存活下來,就至少有1百萬隻以上的幼體,繁殖能力十分驚人,被稱為珊瑚殺手。

棘冠海星成體,每天可啃食357-478平方公分的珊瑚。

究竟,棘冠海星為何會大爆發,是否與氣候變遷有關,這個謎團仍待科學家找出答案。

高溫炎熱的氣候仍會持續

節氣過了大暑,幾乎每天都可以感受到高溫炎熱的氣溫,水面下是否能度過這次的高溫危機,仰賴即將到來的颱風,看是否有機會替海水降溫。

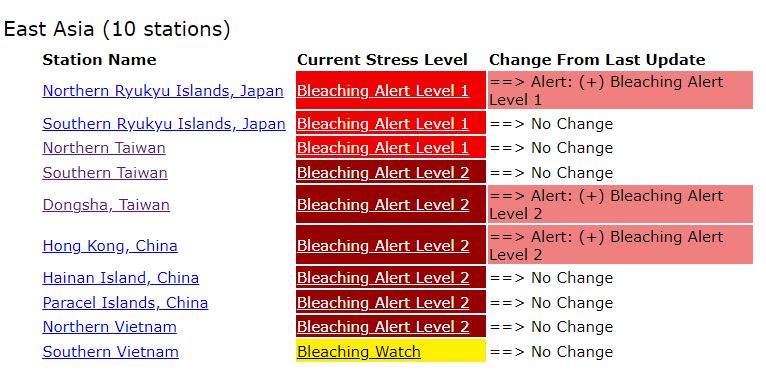

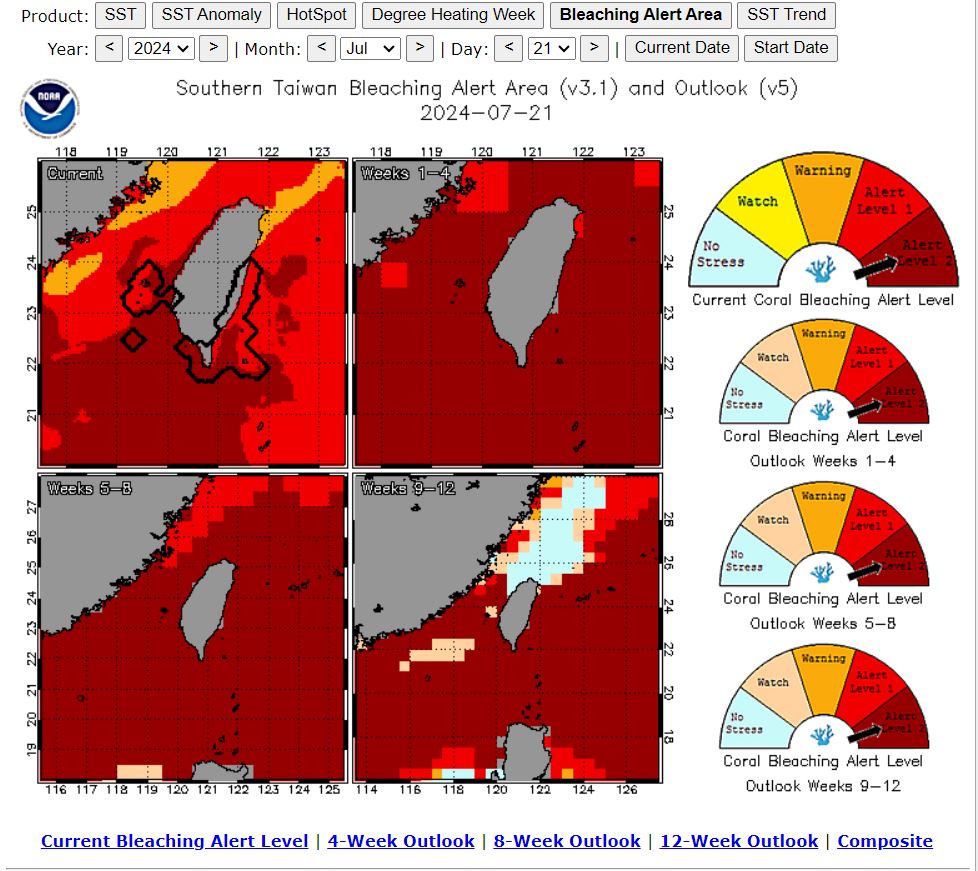

NOAA Coral Bleaching Alert 珊瑚白化預警系統的數據,將珊瑚白化預警分為五個階段,分別是「無緊迫、觀察中、白化警示、一級警戒、二級警戒」。

2024年7月21日發布的最新數據,台灣南部以及東沙海域的水溫已經進入白化預警第二級,台灣北部海域則是第一級,若海水持續加熱,所累積的熱壓力堆積,2O20年珊瑚白化大規模死亡的情形恐怕會再度上演。

2024.7.21 NOAA監測東亞海域的水溫,發布珊瑚白化預警。 圖片來源/NOAA

2024.7.21 NOAA的珊瑚白化預警系統對台灣南部海域珊瑚做出警示。 圖片來源/NOAA

從整體趨勢來看,陳昭倫認為珊瑚大規模白化的頻率越來越短,從以往十年發生期,轉變為每五、六年就來一次。台灣從1998年聖嬰現象首次出現大規模珊瑚白化後,2010年、2020年,再到2024年,不到五年,就又發生大規模珊瑚白化。而澳洲大堡礁更是從2015年到2017、2018年演變成幾乎每年都出現珊瑚白化,讓嚴重受創的珊瑚礁生態都還來不及復原,下次高溫又報到。

像是核三廠出水口的珊瑚,早就經歷了一場地盤重整,原本以枝狀珊瑚為主的生態系,早已經被較為耐高溫的表覆型珊瑚取代,如果連耐高溫的珊瑚都承受不住的話,未來哪些珊瑚還能應付極端氣候

氣候變遷下,面對不斷升溫的海水,珊瑚只能以死亡、調適(acclimatization)、適應(adaptation)、遷徙(migration)等作為來因應,無法適應或遷徙成功的珊瑚恐怕將會消失。

珊瑚礁生態系是地球上重要的生態系統,是孕育海洋生物的基石。

珊瑚礁就像是海洋森林,提供海洋生物多樣性棲息的環境,是地球最豐富的生態系之一,逼使珊瑚走入今日困境的我們,必須替海洋減少排放溫室氣體,減少污染進入海洋,盡速找出降溫解熱的解方,是重要責任,不要讓珊瑚陷入慘白世界的無限迴圈。