從10月中旬,經濟部旱災緊急應變小組第2次工作會議,公告桃竹苗及台中市開始第一階段夜間減壓供水,部分地區的二期稻作停灌休耕。緊接著,台南、嘉義11月18日也進入第一階段夜間減壓供水。農委會11月25日臨時召開記者會,宣布嘉南地區明年一期稻作確定停灌,此舉將衝擊19,385公頃的農地,以及兩萬多名農民,北彰化地區在11月25日實施夜間減壓供水。

這段期間,北部地區雖然有著連綿雨勢替水庫增水不少,但中南部苦等不到雨水加持,水庫蓄水量節節下降,年復一年,我們都在仰賴老天爺給水喝.....

老天爺給水不足 全台缺水危機陸續浮現

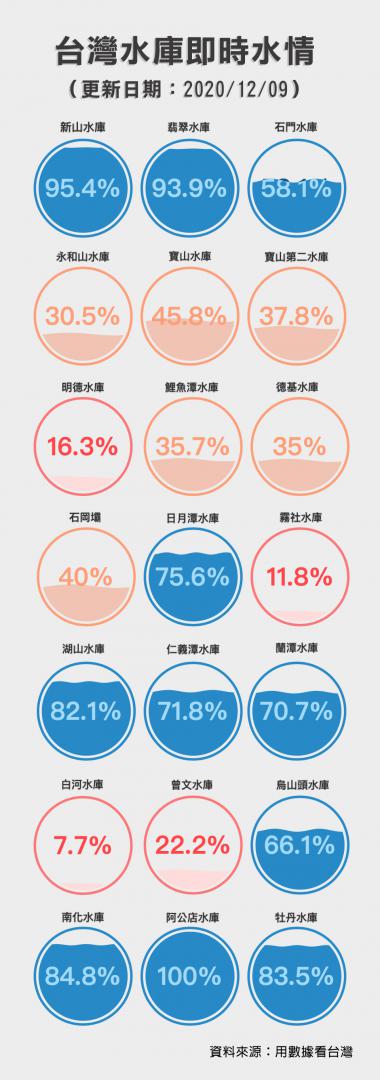

近日北部民感受到雨不停歇的天氣,水庫也有所進帳,但全台水情依舊緊張,截至12月9日台灣水庫即時水情來看,台灣本島的21座重要水庫,有10座的蓄水量都在五成以下,白河水庫甚至不到一成。

北區:

桃園石門水庫蓄水量小幅上升增補到57.7%、新竹寶山水庫剩下45.8%、寶二水庫蓄水量到37.9%;苗栗的永和山水庫剩下30.6%、鯉魚潭水庫35.7%,明德水庫更慘跌至16.3%。

中區:

台中德基水庫蓄水量35%,石岡壩29.3%,淤積嚴重的南投霧社水庫在11.8%。

南區:

灌區廣大的曾文水庫,蓄水量僅有22.2%,白河水庫甚至已經不到7.7%。

為什麼沒有水?跟氣候因素有關嗎?

根據氣象局資料,今年梅雨季降雨少,加上10月底前都沒有颱風侵台,這是自1964年以來首次發生的現象。在6至10月上旬,各水庫集水區的降雨量是歷史平均值2~6成。

一直以來,春雨和颱風是台灣水庫的主要進水來源,少了這兩個帶來雨水的機會,也就寫下今年6月以來,全臺平均降雨為1993年後最少的紀錄。

從下方氣象局所提供的圖表可得知,平均氣候值為1325.7mm,但今年只有798.8mm,足足比往年少了快要一半的水。

資料提供:氣象局

尤其桃園到嘉義水庫集水區降雨量,更是有歷史紀錄以來最低的一次。

【相關專題】

水 為什麼留不住?

從歷年蓄水線和同期蓄水量來看 今年蓄水量普遍低於歷史記錄

如果我們將時間尺度拉大來看,在水庫歷年蓄水量水位線,可以發現整體今年水庫的蓄水狀況都比往年的水位線還要低。

桃園石門水庫歷年蓄水量變化:

桃園石門水庫自今年3月以後,有效蓄水量都少於近五年的平均蓄水量

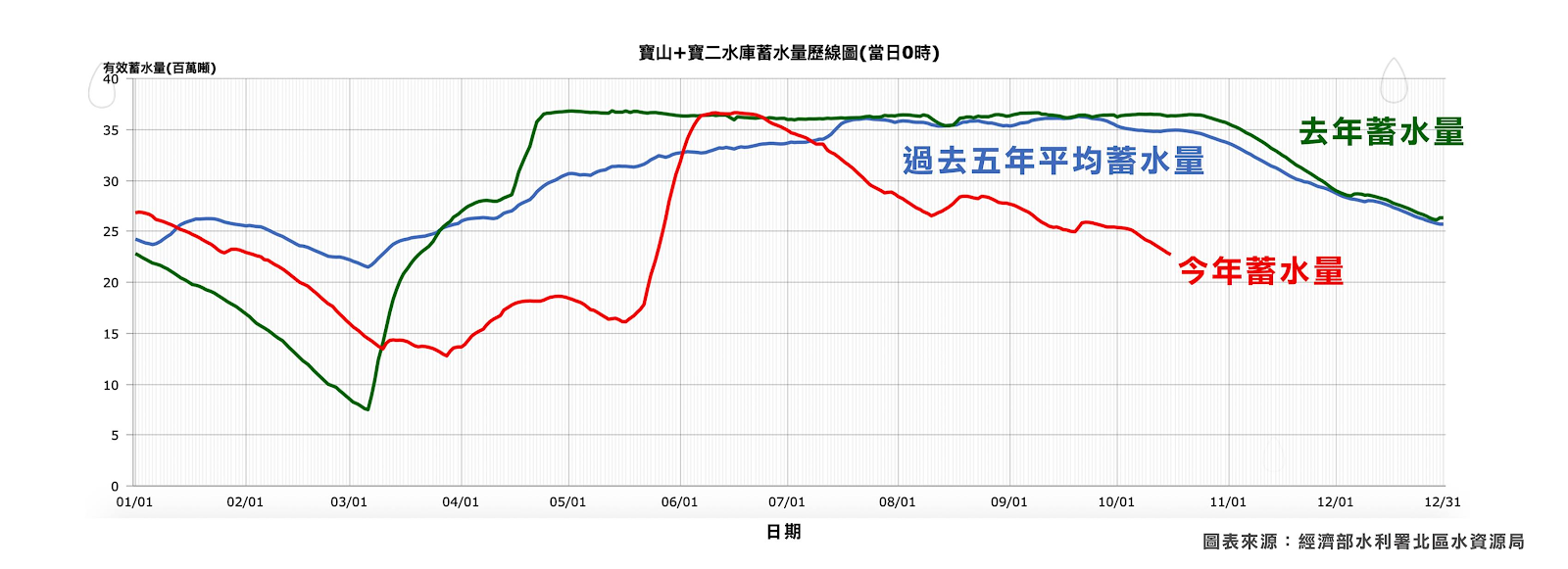

新竹寶山+寶二水庫歷年蓄水量變化:

新竹寶山與寶二水庫只有6月蓄水量曾高於去年,其餘時間都比去年低;苗栗的永和山水庫是從2月開始,都低於近五年蓄水量平均值、鯉魚潭水庫是從3月中之後都低於去年水位線。

苗栗明德水庫歷年蓄水位變化:

苗栗永和山水庫歷年蓄水位變化:

苗栗鯉魚潭水庫歷年蓄水位變化:

苗栗境內三座水庫,明德水庫蓄水量則是從今年7月開始低於近五年蓄水線,永和山水庫則是早在2月,蓄水量就比近五年同期少,差距越來越大;鯉魚潭水庫的水位線,從今年4月開始走下坡,比起去年水位低很多。

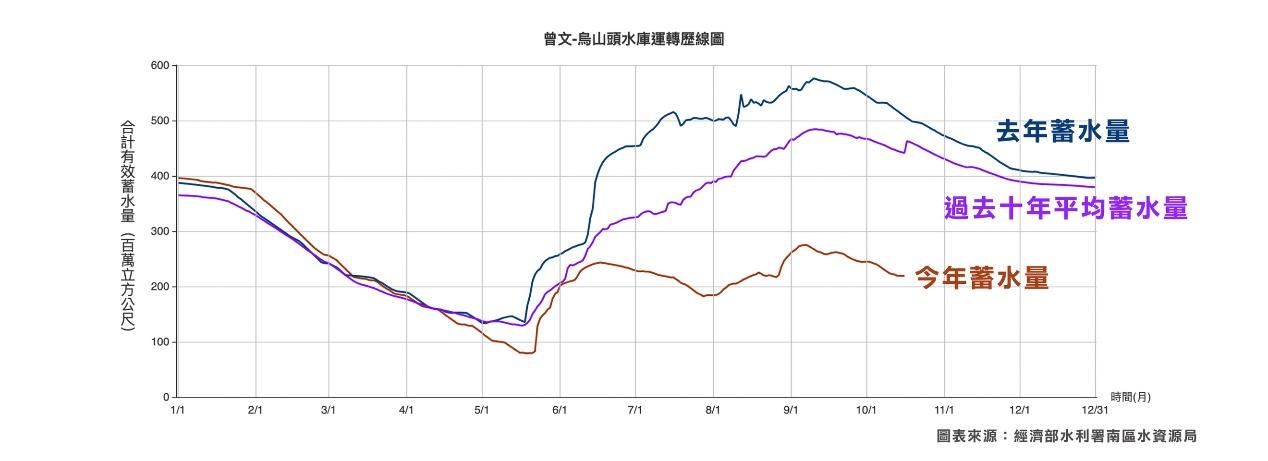

台南曾文-烏山頭水庫歷年蓄水量變化:

南部的曾文與烏山頭水庫的蓄水量從今年4月中開始情況不樂觀,比過去10年平均值低很多。

南部的曾文與烏山頭水庫的蓄水量從今年4月中開始情況不樂觀,比過去10年平均值低很多。

先天不足的降雨量 後天失調的水庫宿命

一直以來,台灣的水庫由於地形陡峻、地質特性脆弱,再加上地震多、土壤鬆軟等因素,加上集水區頻頻不當開發。過往颱風夾帶豪雨沖刷集水區,導致大量泥沙入庫,各地水庫都有淤積的情況。

為了延續水庫使用壽命,幾個淤積嚴重的水庫,像是石門水庫和明德水庫的淤積率都超過30%,每年都要花費高額清淤費用來保持庫容量。

以台灣現有水庫壩堰合計的話,設計總容量有2,856,346,000立方公尺,有效容量也只剩1,906,838,000立方公尺,約莫六成。

【相關專題】

搶救下一滴水

集水區大崩壞?

沒水所帶來的衝擊

水情嚴峻,首先衝擊到的就是桃竹苗地區二期稻作宣布停灌,緊接著嘉南地區的一期稻作也確定休耕,由農委會提供停灌補償。台中東勢、苗栗卓蘭、大湖等地的柑橘,因為缺水灌溉,落果、裂果到處都是。這次的乾旱,農委會估算受到影響的農作物超過7千公頃。

專家預估明年反聖嬰年來到 春雨情況仍可能不樂觀

只有有機會,水利署就進行人工增雨作業,因為未來還充滿高度不確定性。根據中央氣象局長期天氣展望的報告,臺灣的秋末及冬季時節,大陸冷高壓持續發展,氣溫逐漸下降。東北季風帶來的鋒面,讓迎風面的東北部及北部地區有降雨發生,而背風面的中南部則是枯水期,降雨機會明顯減少。

同時從過去的統計資料來看,當反聖嬰現象逐漸發展,冬季時臺灣溫度訊號不明顯,雨量較為偏少。因此一直到明年三月,我們還有很長的時間需要面對缺水狀況,需加強因應對策。

中研院環境變遷中心副主任許晃雄與國外研究團體合作,引用全球氣候模式來模擬,發現如果到21世紀末,比如說2075-2100年之後,西北太平洋的颱風會減少40%。以現在平均大概一年20幾個颱風來看,就剩下10幾個颱風,所以西北太平洋地區是全球有颱風的區域中最敏感的。

另外許晃雄根據以往做過的研究來推估,未來2040到2060年的時候,整個大氣環流改變,而暖化讓春雨跟鋒面都往北移動,連帶台灣附近的春雨就減少。不只是台灣而已,從華南到台灣,到日本南方,整個雨帶的雨量都減少了,所以整體北台灣降雨量都會有明顯減少的趨勢。

抗旱最佳兩大武器節水與省水 更重要的是惜水

面對缺水,政府表示要繼續推動新北雙溪、苗栗天花湖、台南南化二等3座水庫的興建,並加高7座水庫的壩體來增加蓄水量,但這真是根本之道嗎?

打開水龍頭就傾洩而下的水,便利到經常讓我們忘記,水也是需要珍惜的資源。而大規模的水庫建設,毀山滅林,衝擊自然環境,要如何利用多元的方式留下水,才是永續之道。

早期傳統的埤塘,到了今天還是可以善加利用,而深藏在地下的伏流水、地下水是我們的救命之水。更有效的解法是從源頭的山林保育做起,防止集水區的崩塌擴大,才能減少砂石入庫避免淤積以及讓水庫濁度飆高。另一方面,集水區避免不必要的擾動,才能真正保持水庫的壽命。

當我們享受著水帶來的便利時,別忘了,水有可能會消失,它並非取之不盡,這樣才能想出更多方法讓水留住。

而民眾自發性的行為也很重要,像是住家雨水儲存、廢水回收再利用,各種節水策略都是共度缺水危機的好辦法。

【相關專題】

埤塘保命水

抗旱 水哪來?