近年台灣夏季尖峰用電不斷飆高,尖峰用電五成以上來自住商部門,主要是空調需求,台電估計氣溫每升高一度,系統負載最高可能增加50萬kW,相當於興達火力電廠一部機組的發電量,要降低尖峰負載,必須提升建築能源效率。

根據台灣環境規劃協會理事長趙家緯的研究,建築外殼隔熱效果對建築節能的貢獻約占四分之一,其他四分之三都來自設備能效的改善,因此老舊空調的汰換將是當務之急。

鼓勵更換節能家電 汰換吃電的老舊家電

為了增加民眾購買節能家電的誘因,財政部推出貨物稅減免的優惠,經濟部能源局也在2019到2020年,以縣市共推住商節電計畫的經費提供補助,總共汰換了86.6萬台老舊冷氣與冰箱,估計每年可以節電五億度。

能源局估計,目前還在使用的老舊冷氣與冰箱,合計有七百萬台,如果全部汰換,可以發揮每年二十五億度的節電潛力。然而住商節電計畫到期後,相關預算並沒有持續編列。另一方面,更換節能家電對房東來說,並沒有足夠的誘因。趙家緯指出,在氣候變遷影響下,台灣的增溫幅度比全球平均為高,空調需求勢必有增無減,相關單位應思考如何加速汰換老舊家電,並且針對廣大租屋族設計合適的節能方案。

改造節能建築 省電也省荷包

為建築降溫、改善通風,也能降低空調需求。在南台灣的烈日照射下,一般屋頂的表面溫度可能超過攝氏七十度,但成功大學綠色魔法學校種滿多年生灌木的屋頂,能讓溫度降低一半以上。

設置在屋頂的通風塔,玻璃窗內側漆成黑色,吸收太陽熱度後溫度會上升,熱空氣上升的原理,會帶動通風塔下方演講廳的空氣流動,這樣的設計,使得這個能夠容納350人的演講廳,一年有四到五個月不必開空調,節省耗電量27%。

▶延伸看專題 《黃衫軍拚節能》

黑色的通風塔窗戶在吸收太陽熱度後,熱空氣會帶動底下空氣,達到空氣流通效果。

另一家位於桃園的工廠,採用了新式的通風採光罩,工廠人員表示,裝設後廠內溫度大約下降了三度。室溫每降低一度,大約能省下6%的空調用電,因為白天幾乎不必開燈,照明的節省幅度更達到80%。

利用屋頂集光罩收集太陽光,再用導管將光導引到室內,達到節能照明的功用

隨著節能需求日漸受重視,工業技術研究院在台南設置測試平台,廠商可以在這裡驗證節能建材或產品的效果。而工研院園區中的綠能展示屋,採用節能家電、能源管理系統、在陽光直射時能自動關閉的太陽能供電窗簾等設計,搭配屋頂設置的光電板、儲能電池,已經可以達到零耗能的目標。

建築節能科技百百種,然而目前欠缺更有效的法規制度,讓這些技術能更加普及。針對冷氣、冰箱等耗電量較高的家電,政府會訂定容許耗用能源基準,未達標準的產品就不能製造、販售,有沒有可能在未來,能源效率太差的建築,就無法取得建築執照呢?

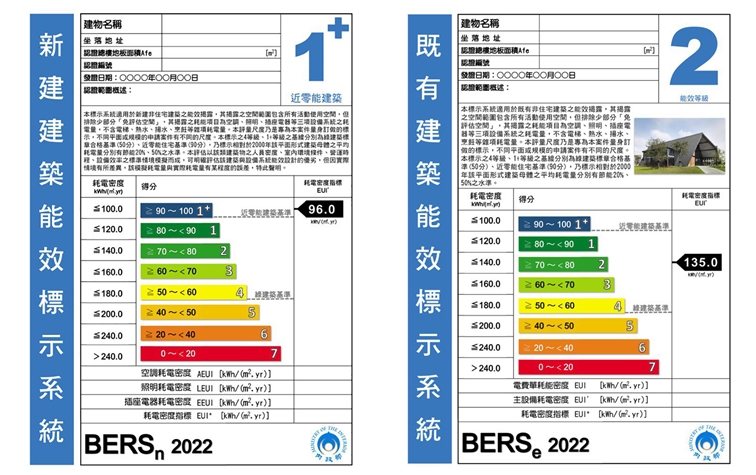

利用建築能效標示系統 清楚建築的用電狀況

建築的能源效率,一般是以耗電密度指標(Energy Use Intensity,簡稱EUI)來評估,EUI指的是每年每平方公尺樓地板的耗能量,EUI越低,代表建築能源使用效率越高。內政部建築研究所已經和成功大學建築學系講座教授林憲德合作,訂定建築能效標示系統,將建築能源效率分為八個等級。

建築能效標示可以在建築節能方面發揮什麼作用呢?林憲德以美國的經驗為例,他們發現公有建築強制進行能效標示四年後,產生了節能7%的效果,一方面是因為分級評估的過程,能夠協助找出建築耗能的原因,一方面透過分級資訊揭露,促使政府單位或業主去提升能效。

內政部建築研究所所長王榮進表示,建築能效標示系統預計會先讓有意願的民間企業自願申請,並優先應用在公有建築:「現在造價超過五千萬的公有建築已經有強制要求取得綠建築標章,未來只要是造價超過這個金額的公有建築物,也一樣會要求進行建築能效標示。」

畫面來源:內政部建研所

建築能效標示制度何時上路,還沒有明確時間表,而公有建築畢竟只占所有建築的一小部分,林憲德建議,應該設法擴大適用範圍:「歐盟除了明文規定新建建築、既有建築都要進行能效標示,不動產租賃、買賣時也要出具建築能效資料,缺乏這些多管齊下的措施,建築能效標示系統是很難發揮功能的。」

▶延伸看專題 《翻轉耗能建築》

節電是另一種新能源

幾乎所有研究能源轉型的學者都不斷強調,節能是比創造能源更優先的選項。「如果在使用端節省一度的電,可能在生產端也就是發電端,就會有兩度電的燃料減少使用」,學者李堅明認為這樣能減少國家能源進口的負擔,還有創造就業機會,有很多的效益。

能源局早在2015年就規定,用電量達800kW的用電大戶平均每年強制節電1%, 五年過去,2020年沒有達到節電標準的工業用戶有174家,電子業34家,化工業和金屬業共56家。對於沒達成節電的用戶,能源局沒有公布名單,也不知裁罰和改善狀況。在法規上,節能的規定分散在各部門,沒有統一的權責單位。清華大學環境與文化資源系助理教授楊宗翰指出歐盟、日本都有一整套追求能源效率的上位法規來依循, 台灣在法規部分還需要調整。

國際能源總署今年五月提出,在2030年以前,各國必須達成每年改善能源效率4%,但是台灣能源效率改進目標還停留在,能源密集度每年下降2.4%、電力密集度每年下降2%,改善力道還不足夠。

註:

●能源密集度,是國際間用以衡量能源使用效率的指標。也就是每單位國民生產毛額(GDP)所消耗的能源,能源密集度越低,代表能源使用效率越好。

●電力密集度,則是每生產一單位的國民生產毛額(GDP)所需要投入的電力。

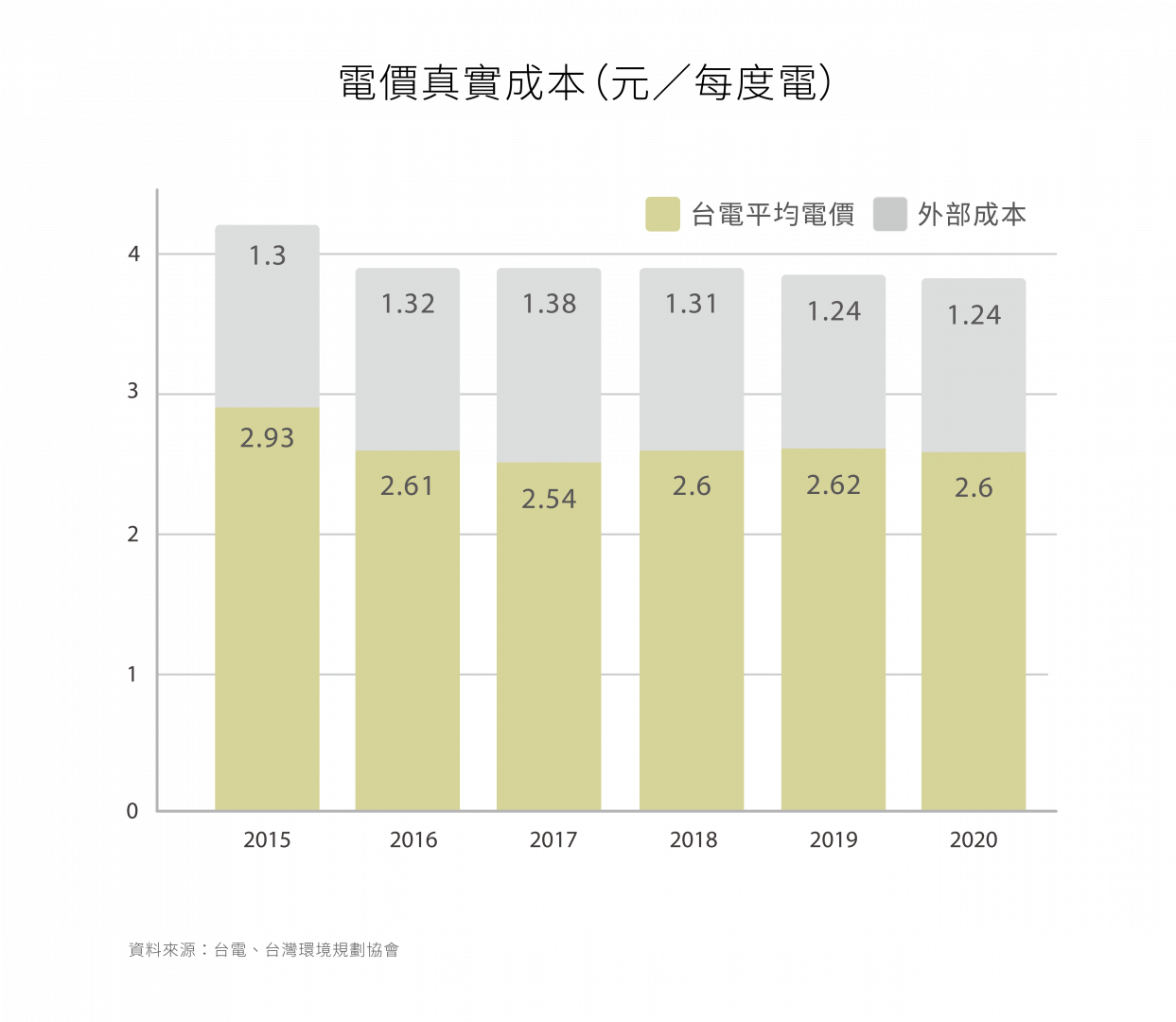

台灣的住宅電價是世界倒數第四,工業電價世界倒數第六,電價低廉是能源轉型的致命傷。「一個沒有資源的國家,有這麼便宜的電價,這等於就削弱了綠能或節能產業的競爭力」。中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪分析電價太低造成的明顯影響,「高污染、高耗能產業,其他國家不要的,都通通我們收,對整個社會發展是非常不利,我們以為我們賺到經濟,可是我們的代價是很多環境損害,很多健康問題。」

▶延伸看專題 《便宜的代價》

如果把空污、碳排放這些外部成本算進去,平均每一度電應該再增加1.3元,這些外部成本必須儘快內部化。工業用電占總用電量55%,台灣綜合研究院副院長李堅明認為,工業電價太低,等於讓全民來補貼產業生產,不利於產業節電和社會公平。

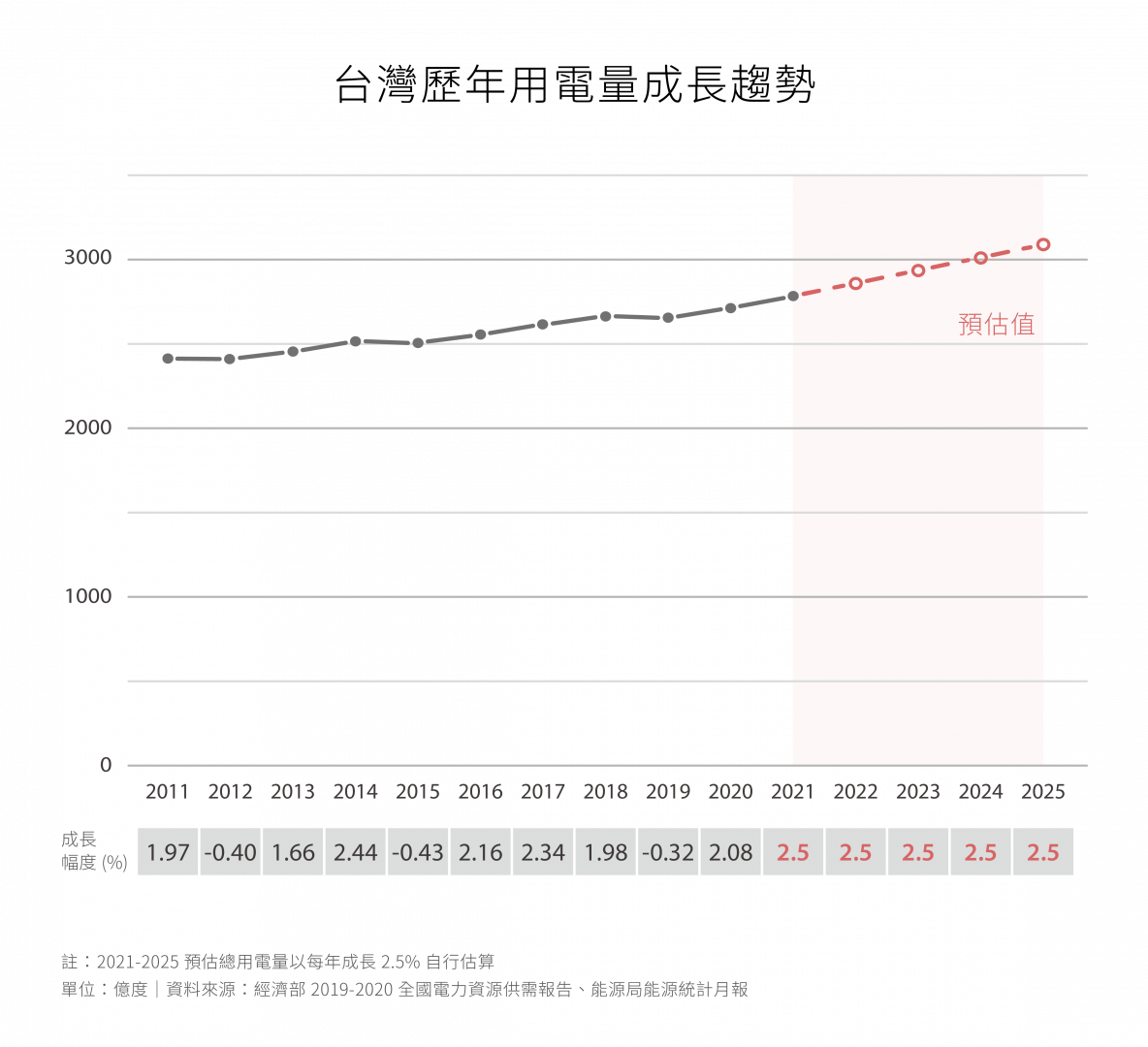

因為經濟發展、產業需求,未來電力預估以每年2.5%速度成長,電力也成為民眾關切的問題。年底公投提案中,核四或是三接遷移,都是跟電源開發直接相關的議題。

從反核、反空污 到藻礁的保育運動,三十年來為了開發電力,我們社會付出了許許多多的環境與健康成本,也導致社會不斷地陷入對立紛擾。各種衝突的觀點,必須在符合程序正義的民主機制下釐清。

電源開發之外,節能優先、改革制度,才是長遠必須追求的轉型之路。