台灣的太陽能光電板,大約從2000年開始裝設,2025年6月,裝置容量已經來到14,844MW。2006年太陽能一年的發電量為1,457千度,2024年來到15,295,931千度,成為再生能源的發電主力,占再生能源發電量的45.1%,總體發電量約5%。

根據環境部最新評估,2032年太陽能發電相關廢棄物數量將達到約5萬公噸,2039年將達到約10萬公噸。今年7月,丹娜絲颱風造成13.5萬片約2800公噸太陽能光電板毀損,突顯台灣光電板回收量能是否充足、回收制度是否完備,是迫在眉睫的議題。(延伸閱讀:丹娜絲颱風》狂風下的光電場:如何強化耐風性與結構安全,極端氣候的韌性考驗)

太陽能光電板回收潮何時來臨?光電業者坦言,受到極端氣候和天災的影響,光電板回收潮比想像的還快出現,加上光電板性能快速增長,新型光電板發電效率更好又更便宜,業者提早汰換的可能性也提高,因此回收的迫切性已經加速逼近。

目前國內仍需持續完善法規、提升處理量能、確保回收基金足以支應成本,並推動高值化再利用,才能真正實現綠能產業的永續發展,但目前尚有待解習題。

回收量能與高值化技術量能皆不足

首先,台灣面臨太陽能光電板回收量能不足的問題。目前國內取得D-2528處理許可證,可回收裝置使用後廢棄太陽能光電板的甲級業者共有四家,具備可朝向高值化處理的能力。環境部統計,依照許可證登載的總處理量,每個月共有4400公噸、一年大約5萬公噸左右的處理量能,相較2039年所需的10萬公噸,還遠遠不足。

另外,儘管目前加總有4400公噸的處理量能,但是細究其中各家業者的回收處理技術,可以接近全循環利用的又更少,排除傳統破碎化處理的方式後,目前每個月僅有650公噸的資源化量能,加上正在申請的技術,才有1700公噸的量能。

環境部資源循環署副署長林健三說明,必須讓業者願意投資高值化技術,之前廠商不大願意投資是認為還沒到一定的經濟規模,這次風災以後,他們應該會盡快投入這個行業別。

林健三指出,越多人投入高值化技術後,希望不僅解決回收量的問題,技術上面也會提升,比如說可以引進國外的技術或與國內研發單位合作,資源循環署也有相關研發創新講座,加以育成相關技術和團隊。

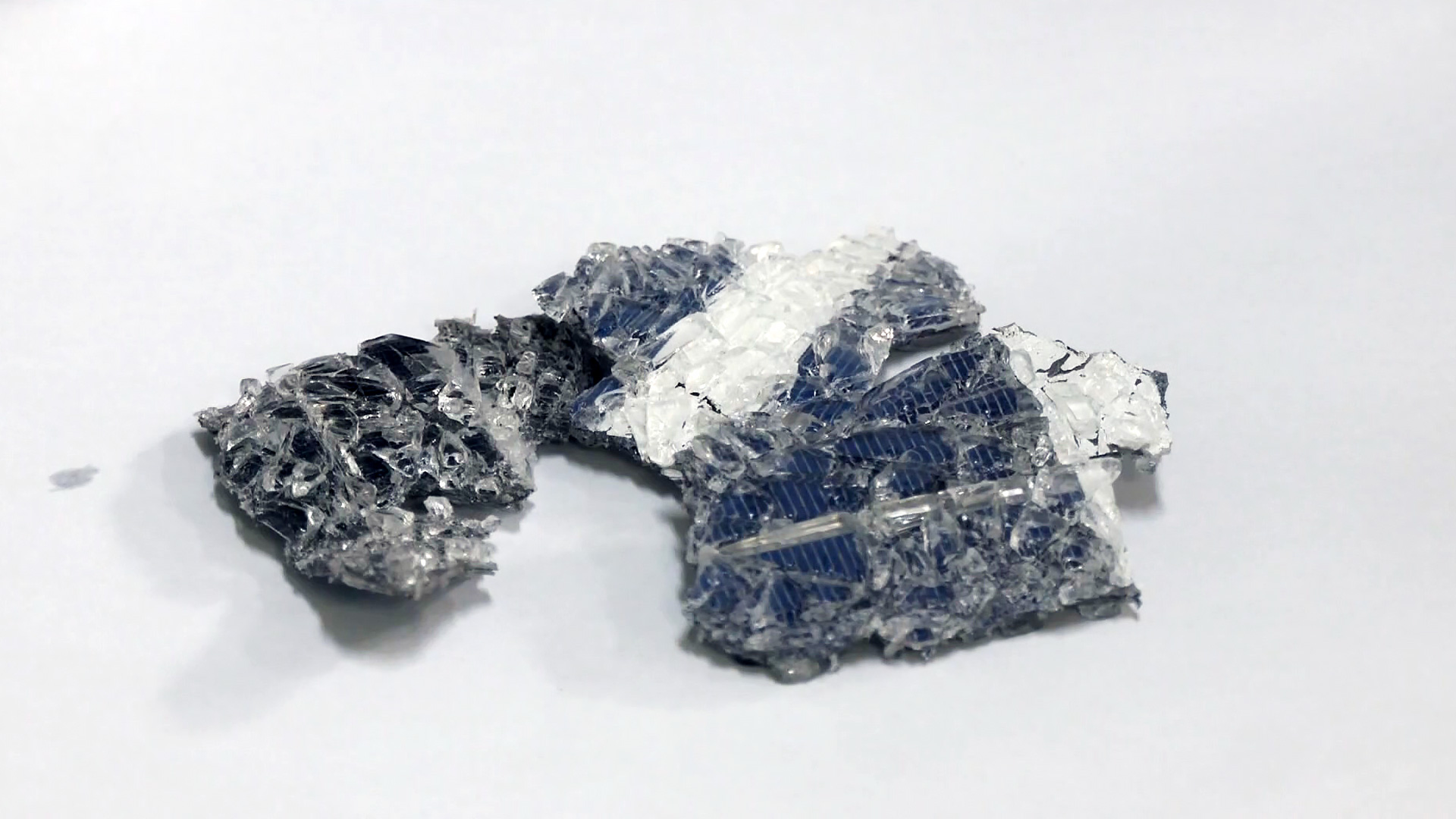

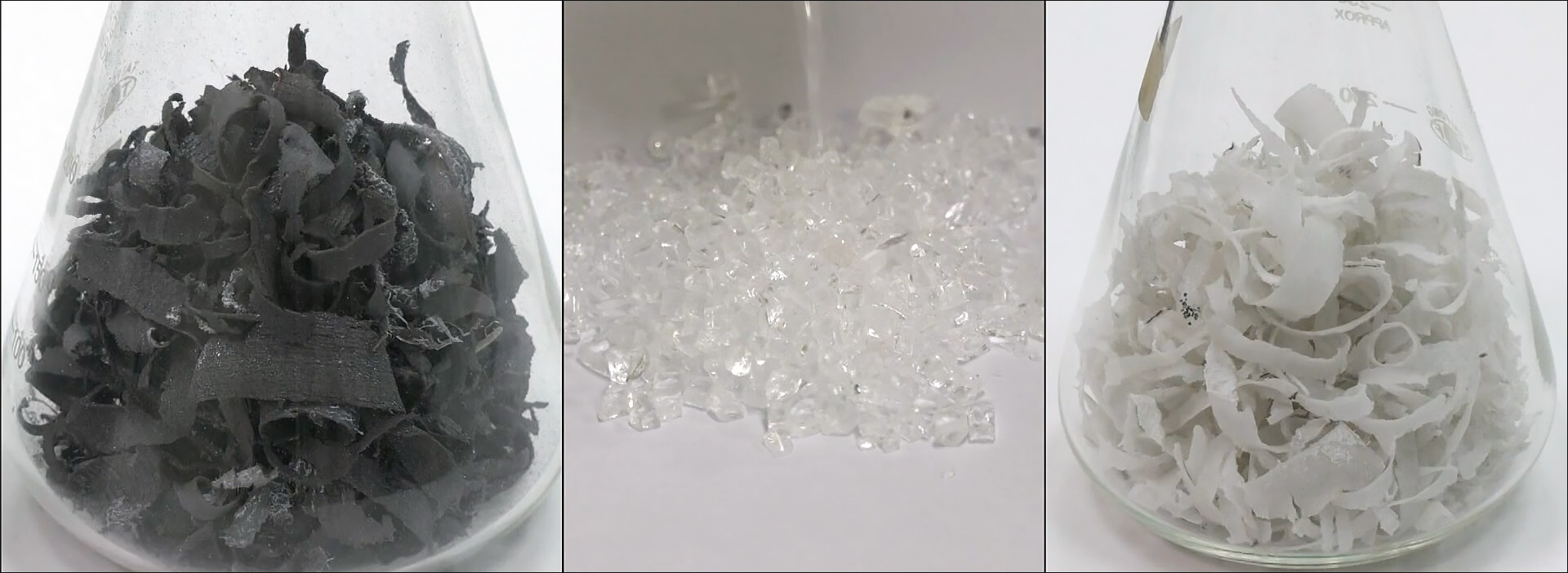

工研院材料與化工研究所經理林欣蓉說明,目前國內主流的回收拆解方式,主要為破碎法和化學法,其中以破碎法為大宗,國際上則還有熱刀法、熱裂解法等。破碎法的處理成本相對較低,但是將所有光電板材料攪碎後取得的材料,因為難以分離乾淨,回收物的價值較低。

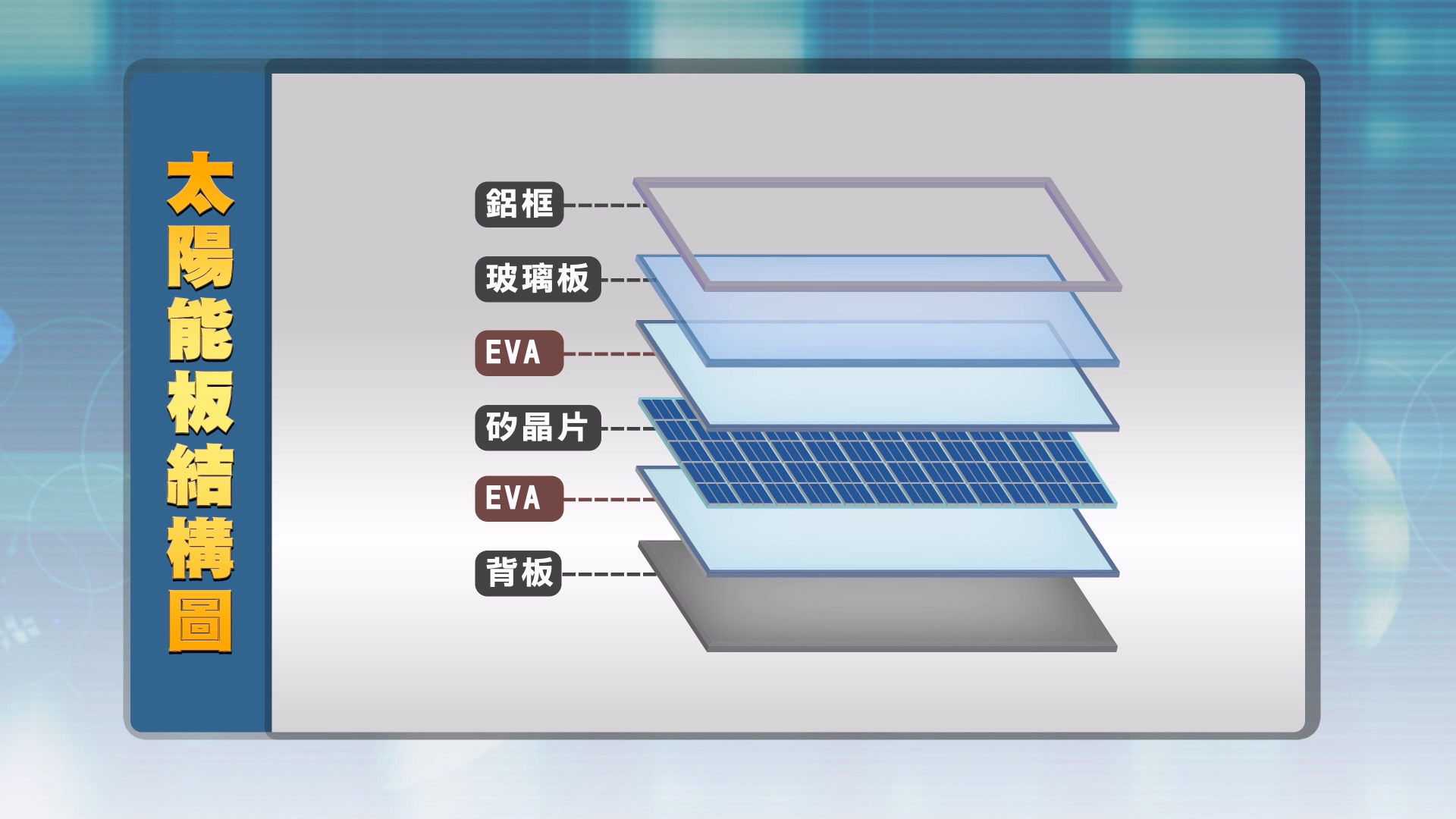

工研院材料與化工研究所研究員潘恩郁指出,太陽能模組裡面包含有玻璃、矽晶片和銀等貴金屬,矽和銀本身都是高價值,加上矽礦或銀礦資源有限,一直開採會越來越少,如何循環利用就很重要。

回收機制和法規需要更完善

2020年起,環境部和經濟部能源署推動的回收清除處理體系上路,由設置業者預繳回收所需的回收清理費每千瓦1000元,做為回收制度的經費來源,再由專業處理機構回收,目的是希望藉此降低惡意棄置和環境污染風險。不過回收清理費是否充足和公平?收取對象僅限設置業者是否足夠?一千元的回收清理費是否不足?都是需要加以探討的面向。

回收清除處理費不足 是否需要提高?

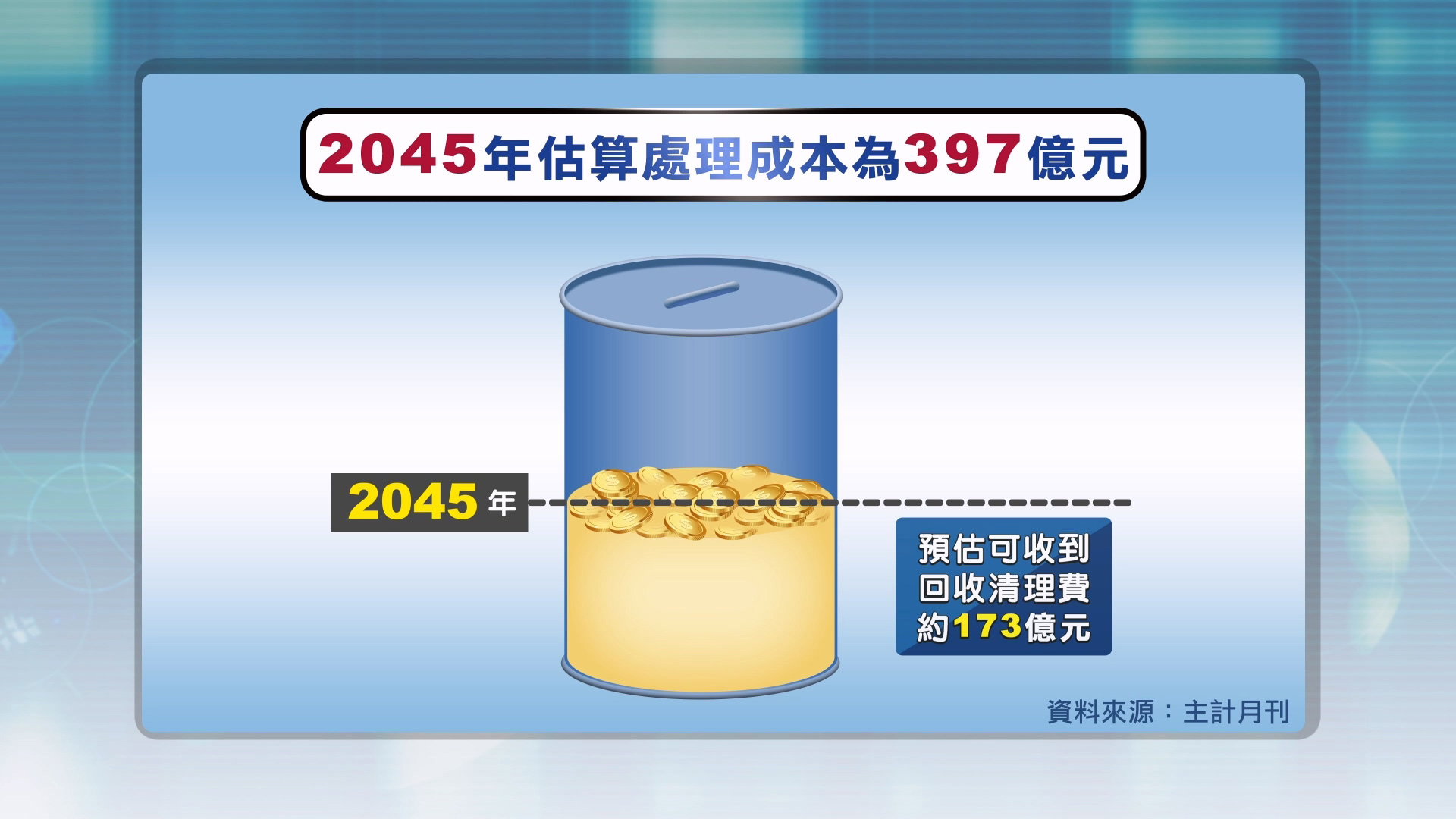

行政院主計月刊曾指出,依照目前每千瓦1000元的費用,預計到2045年可收取到173億元,但遠遠不足以支應估算出的處理成本397億元。而且2019年以前設置者不用繳交,也引發公平性的疑慮。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示,每千瓦收取1000元的回收清除處理費,可能是不夠的,問題在於費率的訂定有沒有反映成本,如果政府還要想辦法補貼,就不太合乎污染者付費的原則。因此建議訂定費率時,應該把生產端和回收端業者一起納入討論。

回收清除處理費一度近四成未繳納,將近四億元

審計部曾指出,2021年到2023年的回收清除處理費,有近四成未繳納,金額高達近四億元。目前這筆費用是由經濟部能源署負責向太陽能光電板設置者收取後,由再生能源發展基金代收,後續再支應環境部的回收支出。但因為《再生能源發展條例》沒有未繳或遲繳罰則,導致四成未繳的情形發生。

能源署回應,後續每年度已經追繳達九成,也在去年修法最高可開罰150萬元,目前條例仍在等待三讀,未來對於未繳者會啟動行政執行程序。

謝和霖對此表示,目前經濟部的《再生能源發電設備裝置管理辦法》並沒有未繳的罰則,僅用書面通知設備商,請他去繳費,所以會有一些漏洞。

光電業者陳坤宏也直指,政府還是有很多工具可以運用,針對未繳的廠商,其實台電和能源署可以從他們的躉購電費直接代扣,一次性的扣繳到回收基金。

環境部預告中的《廢清法》修法也將未繳罰則納入明定罰鍰,但是目前的回收清理費是繳交給經濟部,即使修法通過,仍須與經濟部溝通是否改由環境部收取,未繳和遲繳者才能以《廢清法》開罰。

生產者責任確實應該納入

目前回收清理費僅由設置業者負擔,其實生產者和輸入者也應該共同分擔。業者陳坤宏認為,當生產端也有繳交回收清理費的責任,他們在製造太陽能光電板時,才會思考未來回收的問題,將回收思維導入設計中,進一步開發比較好拆解的光電板等技術。

資源循環署副署長林健三說明,這次廢清法修法其中一個精神,就是擴大責任業者範圍,無論製造、輸入或設置業者,都納為責任業者,三方共同負擔處理責任。

能不能追蹤到最後應用端?尚待修法完成

儘管預繳回收費用讓廢棄太陽能光電板可以進入回收系統,但是追蹤只追到處理廠端,沒有到最後應用端,就難以確認回收後的流向,以及是否真的有達到循環利用。

謝和霖認為,應該把太陽能光電板列為公告應回收廢棄物,才能確實追蹤到最後,當回收業者處理完,會得到一些再生料,接著販賣到市場,但是到底有沒有實際拿去應用,就必須要追蹤。

林健三指出,這次《廢清法》修法也明定,應回收廢棄物公告範圍為一般廢棄物及事業廢棄物。由於過去公告範圍僅限於一般廢棄物,導致太陽能光電板這類事業廢棄物未被列入。修法後,處理廠產生的資源化產品交到最終使用端,過程就要一一申報,就能管理到最後一哩路。

學研單位研發新拆解技術和易拆解模組

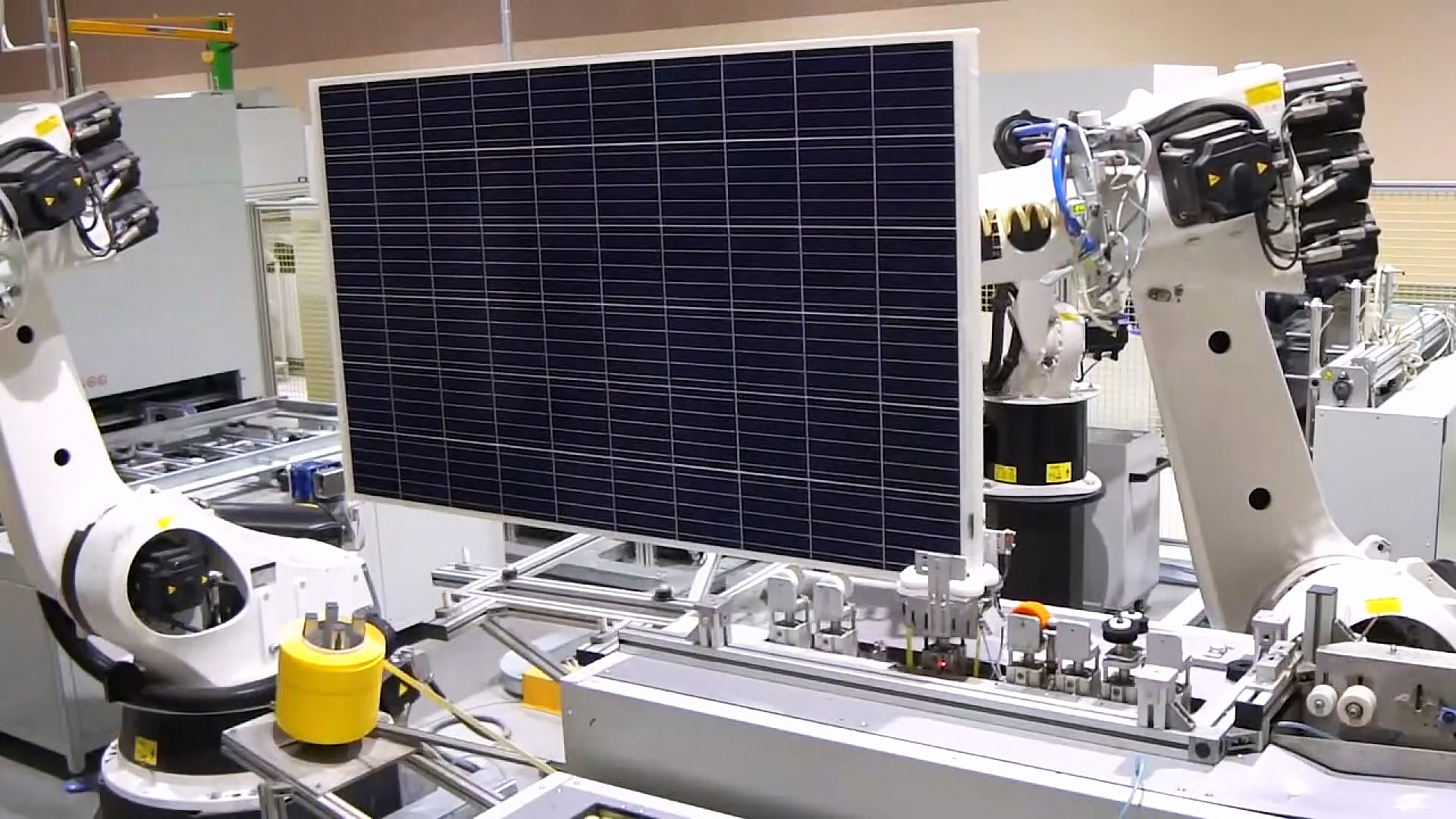

學研單位也持續研發新技術,希望讓太陽能光電板全回收再利用。台南大學綠色能源科技學系特聘教授兼環境與生態學院院長傅耀賢團隊,為了提升回收物的價值,開發出完全回收解決方案。以「物理刨除」方式,搭配AI辨識,可接近100%,物理化回收所有太陽能板材料,一分鐘可以拆解一片太陽能板,一組機器量能每月可達1,050公噸。

傅耀賢表示,如果是直接粉碎的材料,大概價值就是負的,因為要叫磚窯廠處理,才能做後續的再利用,因此他和團隊開發出可以高值化再利用太陽能光電板的技術,可以一一分離拆解各個材料,包含整片的玻璃、EVA膠、矽晶片和金屬條,都能分離再利用。

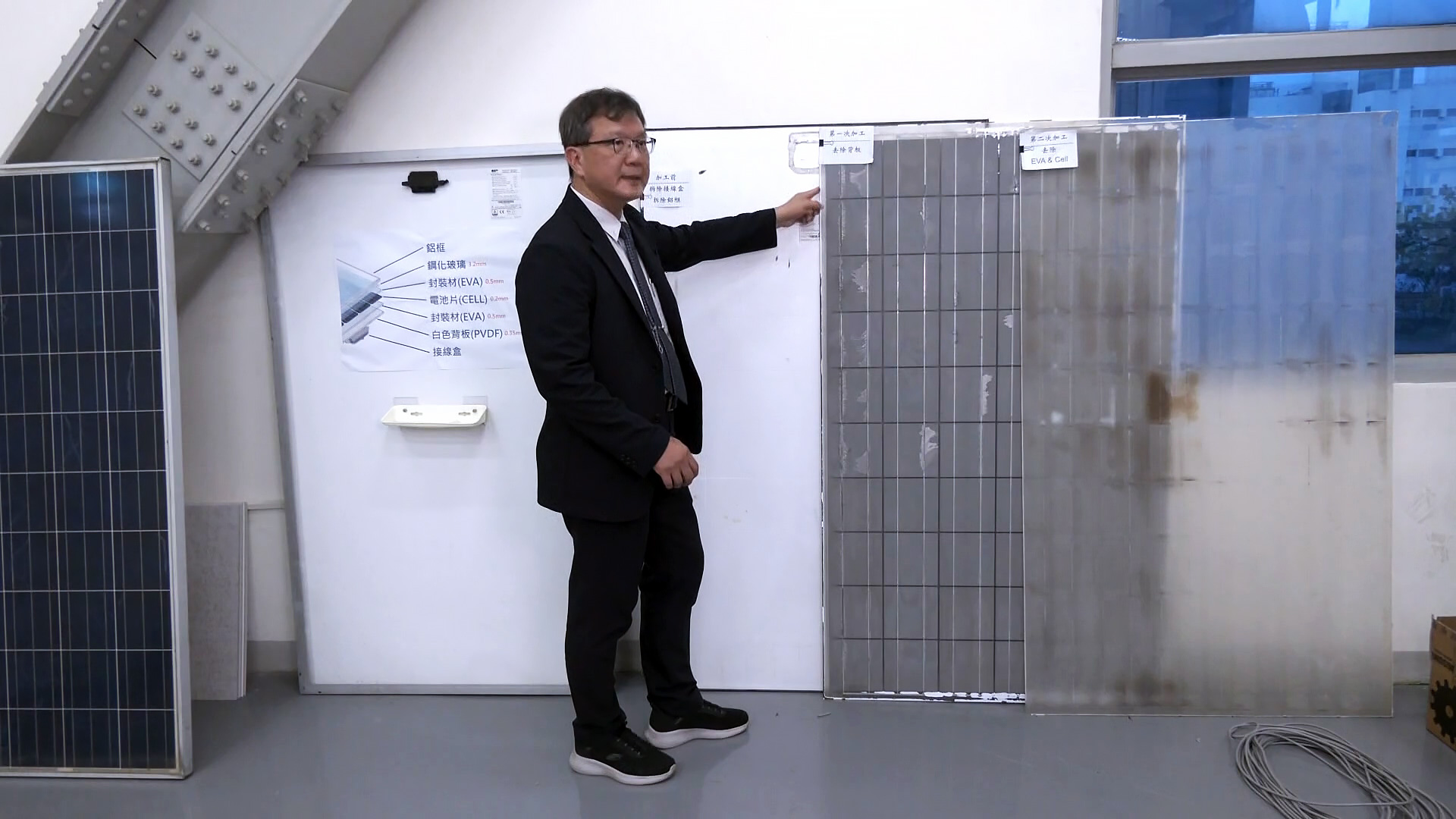

不只新的拆解技術出現,工研院也嘗試從生產端,開發易拆解的太陽能光電板,解決EVA膠難以拆除的問題,完整回收晶片,提升模組的經濟價值。工研院材料與化工研究所研究員潘恩郁表示,傳統模組拆解上有一定的困難度,是因為當初製作是當作一次性產品,開發時沒有考慮要回收、或是讓裡面的物料可以再利用的想法。

潘恩郁說,工研院希望開發一個 Total solution (全方位解決方案),讓貴金屬和有價值的東西可以做回收。易拆解模組的封裝膜,本身是一個複合膜,兼具可靠度跟安全性,還具有可拆解性,只要透過溫度控制,就可以讓這些物料分類拆開,後端處理去化也會降低許多成本,並獲得比較高純度的回收物。舉例來說,物料中最具價值的就是矽晶片,採用易拆解模組,可以回用製造成再生矽晶片,或是再生太陽能電池,就可以再應用到新的太陽能模組中。

二手太陽能光電板回收 還可再利用

除了研發新技術,二手太陽能光電板如何優化再利用、延長使用壽命,也是目前歐洲正在思考的方向。光電業者陳坤宏指出,如果按照全球2050淨零轉型的目標,全球為了要做太陽能板所消耗的銀產量,可能就占掉全世界的一半以上,重新開採銀礦是很消耗地球、很污染的一件事情。他舉例歐洲有一家公司,所採用的回收服務是優化拆下來的太陽能板,發電量也許沒那麼好,但可以用在其他比較偏遠地區的離網型太陽能發電。

環境部提「氣候科技循環園區計畫」助攻

研究單位和民間業者持續開發新的回收技術,希望讓太陽能光電板除役後,還可以全循環再利用,但是在經濟規模尚未成型時,如何擴增回收量能成為不可迴避的問題。林健三說明,環境部提出的「氣候科技循環園區計畫」,目前正在行政院審查中,希望對資源回收產業在用地取得上,提供協助,行政流程可以單一化審查,避免廠商在投資過程受到阻礙。

面對迫在眉睫的光電板回收潮,除了提升回收量能,我們更需要聚焦在高值化回收量能的擴增,並且抓緊時間完備回收體系和相關法規,才能避免光電板最後遭隨意廢棄的問題發生。

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如