石綿為何會對人體產生危害?

8月6日,丹娜絲颱風離開後一個月,台南市七股區的路邊,仍堆置著風災產生的廢棄物,在破損的家具、碎磚瓦中,也夾雜著波浪形的石綿瓦。

石綿瓦中含有天然礦物「石綿」,具有防火、隔熱的特性,許多早期的頂樓加蓋、工廠或畜牧場,會使用這種建材。完整的石綿瓦不會產生危害,但如果破損、碎裂,其中的石綿纖維,就可能被吸進肺裡。

台大醫院雲林分院環境及職業醫學部主治醫師陳宗延解釋:「石綿纖維非常細小,呈針刺狀,人體的免疫細胞『巨噬細胞』試圖要吞噬石綿纖維這個外來異物時,反而會導致自身破裂死亡,釋放出一些細胞激素,造成人體的發炎、突變,使癌症發生的風險增加。石綿引發的癌症,除了肺癌是大家容易想像得到的,還有就是間皮瘤癌,這是一種預後特別不好的癌症,目前所知,高達95%左右的間皮瘤癌,都是石綿暴露所造成。」

缺乏必要防護,勞工、居民恐成二次受災戶

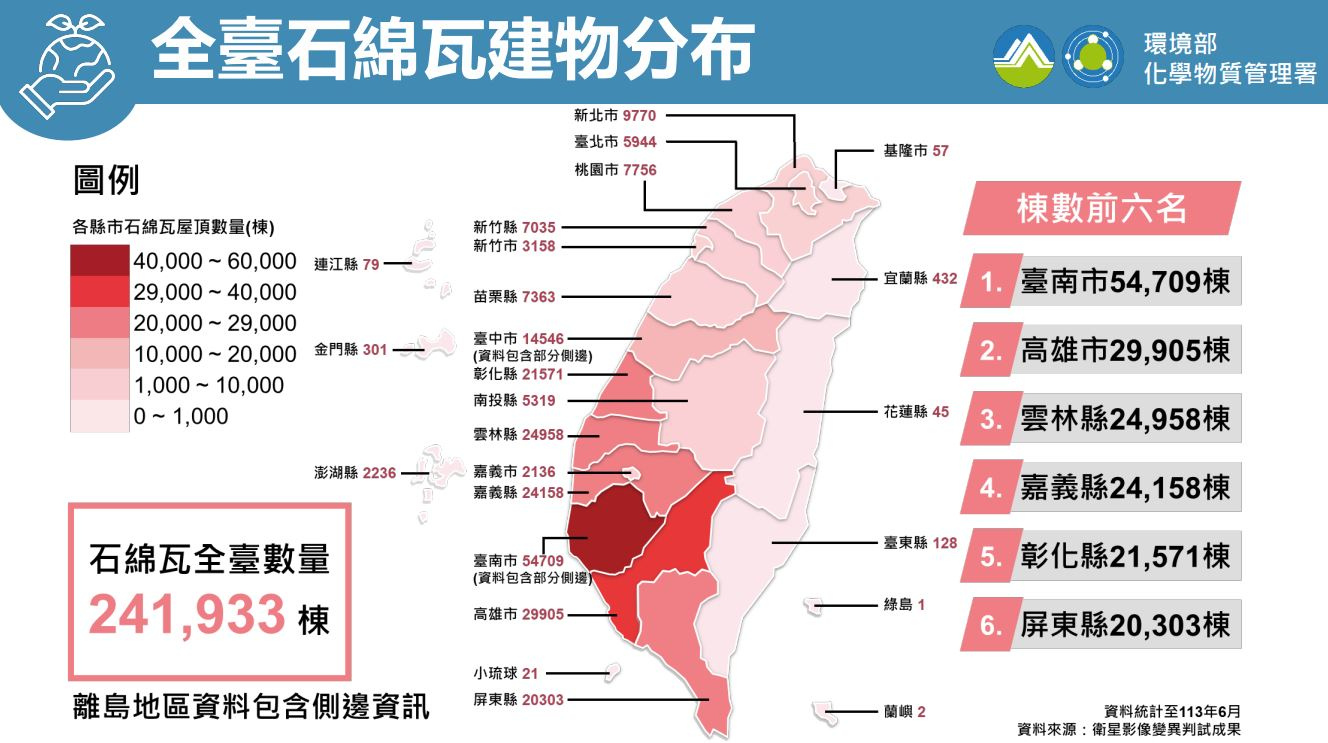

石綿早在1977年,就被國際癌症研究所列為一級致癌物,台灣也已逐步禁用,不過各地還存在不少含有石綿的建築。根據環境部調查,數量最多的依序是台南、高雄、雲林、嘉義,大多也是這次丹娜絲颱風影響最嚴重的地方。

在台南、嘉義沿海鄉鎮,不少石綿瓦遭強風吹落馬路,被來往車輛輾壓,粉塵隨之飛散。許多人忙著修復、拆除被吹壞的石綿瓦屋頂。由於地方政府要求將石綿廢棄物裝袋集中,以便清運,民眾因此刻意將大片石綿瓦敲碎,卻因此更容易接觸到石綿粉塵。還有不少人因為不清楚石綿的危害,或是急於清理家園,連一般的口罩都沒戴,甚至是徒手撿拾破碎的石綿瓦。

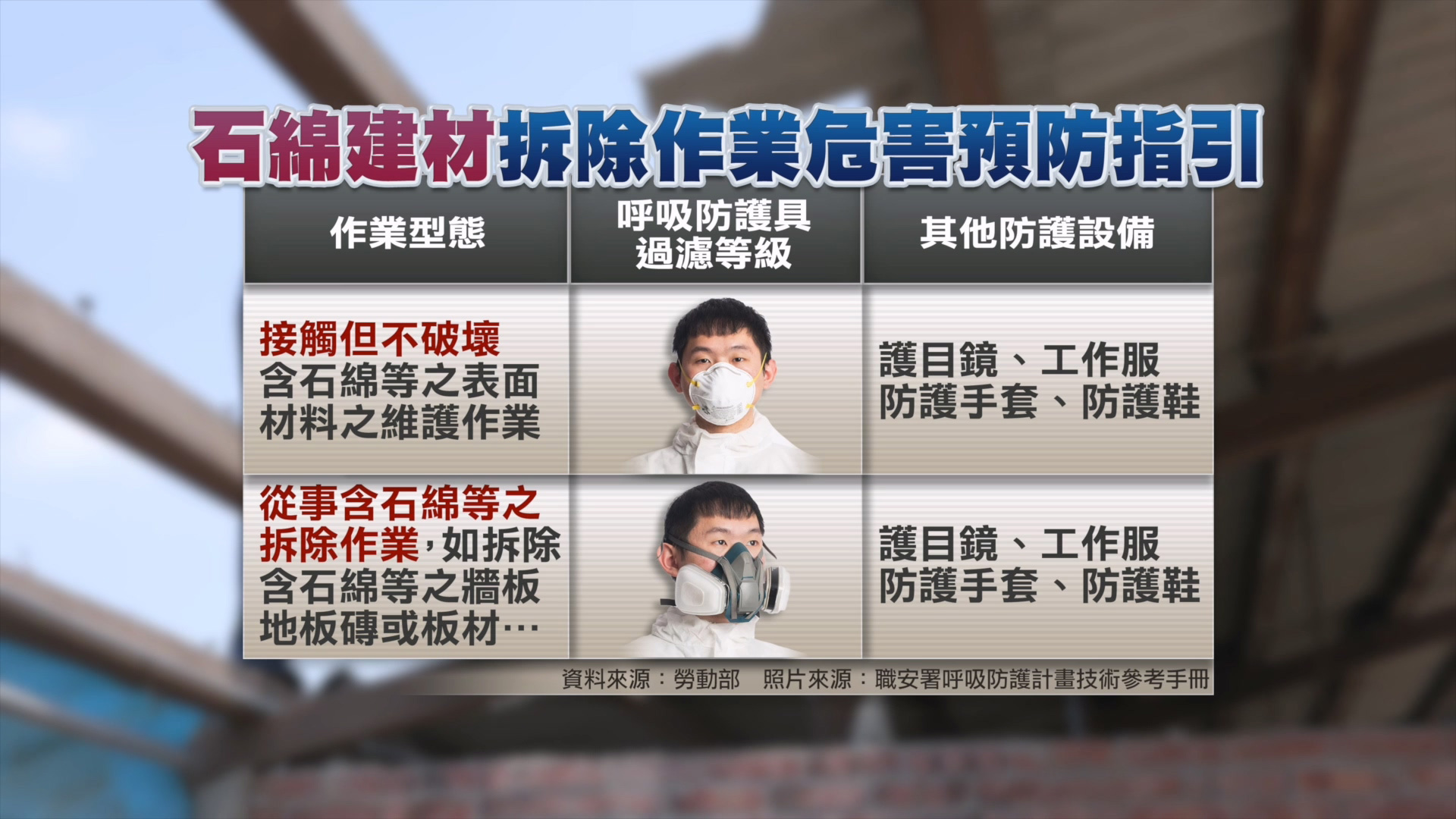

根據勞動部2018年公布的指引,勞工即使只是接觸含石綿材料,都必須配戴N99口罩,加上護目鏡、手套等防護設備;如果從事拆除作業,就需要淨氣式呼吸防護具。立法委員林淑芬在7月16日,就災區的石綿清理問題提出質詢,他指出,雖然一般民眾不是勞動部指引的適用對象,但面臨的健康風險並無二致,在缺乏必要防護的情形下,居民恐將在風災之後,成為有毒廢棄物的二次受災戶。

7月31日,環境部舉行線上說明會,提出「3不2約」原則,呼籲民眾盡量將拆除石綿瓦工作,委由專業廠商進行。然而災後缺工嚴重,還是有不少人等不到工班,選擇自行拆除。勞動部職安署組織輔導團,從7月底開始在台南各鄉鎮巡查,宣導相對安全的拆除方式,並且在七股、新營、白河、後壁四個區公所設置服務站,讓民眾領取防護用品。

爆量石綿瓦怎麼清?民間協助開發「石綿地圖」

破碎的石綿瓦理應盡速清運,降低暴露風險,但這次風災產生的石綿廢棄物實在太多,台南大約有一萬公噸,嘉義五千公噸,而原本二十個縣市設置的暫存場,容量只有一千三百多公噸。截至8月20日,台南累計清運量為三千三百多公噸,等於還有將近七成待處理。

相關新聞》老屋石綿破損逸散致癌物 風災後產生1.5萬噸廢料

台南市環保局科長邱瑞基表示:「有些民眾可能為了搶名額,就事先登記,但他的石綿瓦其實都還在屋頂上。我們短時間內受理了超過六千件申請,都要逐一打電話去確認他打包裝袋了沒,加上清運點散布各地,司機要找點也花了不少時間。」

為了協助政府加速清運,一位民間軟體工程師Howard開發了「石綿地圖」網路系統,透過志工及清潔隊員,將石綿廢棄物區分為裝好清運、等待撿拾、混雜其他廢棄物等狀態,讓環保局能迅速掌握清運的優先順序。

石綿疾病潛伏期長,醫師建議應做後續追蹤

即便各界盡力合作解決問題、政府也祭出補救措施,但已有不少民眾接觸到石綿粉塵。台南市佳里區居民陳映蓉回想:「風災過後有幾天太陽滿大的,那時候我們就感覺空氣中粉塵的濃度很高,會覺得鼻腔後面跟喉頭的地方,有很多細小的魚刺卡在那邊的感覺。」

石綿瓦中的石綿含量,平均是5%到6%,普遍高於有害事業廢棄物的管制標準1%,雖然民眾可能只是短期接觸,但石綿暴露並沒有安全閾值,少量吸入不代表沒有健康風險,而且石綿相關疾病的潛伏期,可能長達三、四十年。陳宗延醫師建議:「假設資源沒有辦法及時介入之下,勞工、居民有比較長的時間接觸到石綿,我覺得都應該匡列起來,比照石綿暴露的勞工,去做健康檢查的追蹤。」

這不只是天災,而是公共衛生危機

陳宗延認為,一開始有大量石綿瓦破損情報傳出時,就應該及早將這種狀況定調為公共衛生危機:「當然這次風災是特別大,但不代表之前、之後沒有發生類似情況的可能性,這需要有事前應變的計畫。」

以國際經驗為例,日本、美國分別是在1995年阪神地震、2005年的卡崔娜颶風災害中,注意到天災導致的石綿暴露風險,日本在2007年制定相關法規,內容除了基本的安全防護,也包含必須事先評估天災發生時會產生多少石綿廢棄物、監測災區空氣中的石綿濃度等等。環境部及勞動部,已經分別在7月底發布災後石綿廢棄物清除指引,但詳細程度與國際相較仍有落差。

當類似情況再度發生,我們是否能處理得更好?

另一方面,如何加速汰除既有含石綿建物,避免因天災受損,也是未來的課題。行政院2023年已核定16億經費,補助民眾石綿建材拆除後的清運費用,但由於拆除、重建不在補助範圍,在石綿瓦未損壞的情況下,民眾不見得會願意更換。根據環境部委託研究報告,既有石綿建物依耐用年數60年估算,還要大約40年才能全數自然排出。

相關新聞》石綿致癌全面禁用 環境部補助拆除後清運費

因應既有石綿建物進入汰換高峰期,勞工的職業安全也需要關注。勞動部於2024年制定「石綿及人造石有害粉塵呼吸防護補助計畫」,提供最高85%、25萬元的補助,讓從事石綿建材拆除、清運的業者購買防護用具,但截至2025年8月底,實際申請加上有表達意願的業者,只有將近20家,相較有清除資格的業者245家,數量頗為懸殊。

受勞動部委託,執行補助計畫的中山醫學大學職業安全衛生學系教授賴全裕指出,台灣只規定「清除」業者須有甲級廢棄物處理證照,對「拆除」工作資格的強制要求尚且不足。就他執行計畫時的訪視經驗,多數小規模業者缺乏對石綿危害的認知,或認為一年到頭只會遇到幾次拆除工作,因此沒有意願做好充足防護。他擔憂,依照石綿相關疾病的潛伏期推算,十到二十年後,可能會出現一波病例高峰期。

勞動部職業安全衛生署副署長李文進對此表示,已協調環境部在受理石綿清運補助時,要請業者遵照內政部建築物拆除施工規範的規定,同時也會請內政部國土署提供拆除業者名冊,讓職安署執行勞動檢查。

一場路徑罕見的颱風,吹出石綿暴露的危機,台灣是一座天然災害頻繁的島嶼,當類似情況再度發生,我們是否能處理得更好呢?

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如