想收到最新推播,加入我們的島line社群

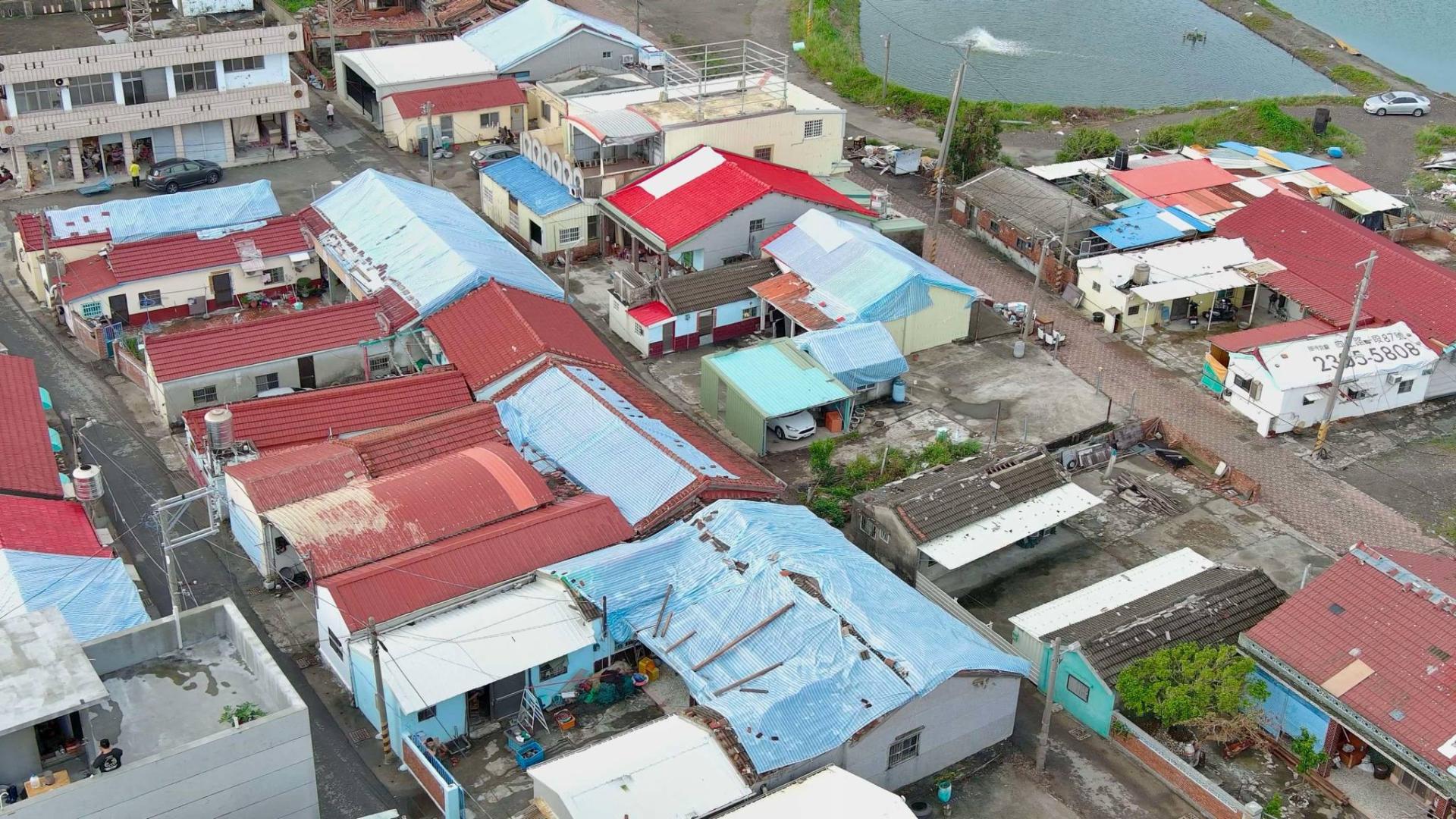

空拍可見台南七股區西寮里幾乎每家的屋頂都有破損。

風災過後的嘉義新塭滯洪池光電案場

另外,經濟部能源署統計風災導致33處光電案場受災,以水面型光電案場為主,以嘉義縣受損最為嚴重,有11萬4千片,其次是台南有3萬1千片,合計災損數量有約14萬5千片,重量約2800公噸的光電廢棄物,需回收處理,環境部要求業者在一至二週內需處理完畢。

第一時間,工作人員徒手清理光電板。

風災過後,嘉義義竹龍蛟村光電案場也被強風吹襲擠疊成扇形。

此次風災也造成許多使用石綿瓦的民宅和禽畜舍屋頂受損,環境部統計石綿廢棄物大約有15600公噸,主要也是集中在台南和嘉義縣,台南市累計到18日已經清除75.1噸。(延伸閱讀:風災下的石綿危機|清理缺防護,勞工、居民恐成二次受災戶)

台南佳里這處雞舍,屋頂石綿瓦片被風吹走。

來到嘉義縣義竹鄉,不少民宅的屋頂也有破損,靠著鄰里互助合作,克難的用帆布遮擋。民間陸續發起募集帆布行動,交由義竹鄉公所統一發送,提供受災民眾前往領取,掩蔽屋頂破洞。

嘉義縣義竹鄉鄰里之間彼此互助,在屋頂破損處蓋上帆布,以免受到風雨侵襲。

各地募集來的帆布,由義竹鄉公所統一發送。

這些受災的偏遠鄉鎮多數剩下老人居住,無力自行修復。這棟位於義竹鄉溪洲村的三合院,被強風吹得只剩下四面牆壁,屋中家具、神明桌和神主牌全都一掃而空,如同廢墟。隔壁鄰居表示原本在此居住的長輩已經撤離。

這次丹娜絲颱風帶來的強風,不少老舊的房舍受損嚴重。嘉義溪洲村這間看起來像是廢墟的三合院,原本有人居住,強陣風過後,屋頂都空了,家具、神明桌等也都消失不見。

一位在義竹鄉生活已經有20年的阿伯告訴我們,他從來沒有遇過這麼大的風,屋頂也被吹破。近日天氣炎熱高溫,等待復電的這段期間,有居民晚上出來外面乘涼、睡覺,這戶人家因為有小型發電機,可以短暫有電扇可以吹。

室內停電,居民在外乘涼

這戶人家用發電機,暫時可以有電風扇可以吹。

在嘉義新塭地區,台電人員正忙著搶修。

台電人員辛苦爬上電線桿工作。

災後重建家園

趁著天氣穩定,都可看到民眾陸續清理遭到風災毀損的家具、物品等,堆置在村莊角落,國軍也加入協助清運的行列,希望能盡早安頓好。根據台南市政府15日新聞稿,這次風災屋頂受損的家戶超過一萬戶,有四千多戶完成帆布鋪設,有人居住但尚未鋪設帆布的尚有四千多戶,路樹倒塌則有超過兩萬件災情,廣告招牌掉落與欲墜有兩百多件。台南市府統計全市災後清運的垃圾量有11000公噸,大約是平常台南市半年的垃圾量。

台南市西寮里居民將家具堆置在一旁

台南市西寮里有水有電後,居民開始清理家園。

台南市七股區頂山里居民用大型廣告帆布克難覆蓋屋頂破洞。

台南市七股區頂山里的居民,忙著用大型廣告帆布,覆蓋已經破損的屋頂,趕在下個風雨來襲前,做好防護工作。台南市七股地區,在風災來襲期間,最大平均風力13級,瞬間陣風有16級,強風大浪沿著大寮排水溢堤進入西寮里,因為強風加上海水倒灌,里長說甚至出現過高達150公分的淹水高度,讓他擔心不已。他表示全村約有一百戶,就有90幾間房屋受損,災情慘重。這次事件之後,台南市規劃加高60公分的防洪牆,以免再受暴潮侵襲。

台南七股西寮里災情曝光之後,資源湧入,有工班協助居民覆蓋帆布。

台南市七股區西寮里受損民宅已被覆蓋上帆布

西寮里受災情況曝光之後,各地資源陸續湧入,里長查看各戶屋頂受損情況,貼上需要搭設帆布的紅色紙條,就會有工班協助受災戶屋頂蓋上帆布,以暫時抵擋屋頂破損造成漏水的問題。從空拍畫面,可見村子裡大多數的房舍屋頂都已鋪設藍色帆布。另外也有民間團體提供新的床墊和床架,讓居民可以安心休息。

回顧丹娜絲颱風路徑

根據氣象署彙報的丹娜絲颱風總回顧,丹娜絲颱風從7月5日清晨發展成輕度颱風,氣象署隨即在當天上午發布海上颱風警報,當晚發布陸上颱風警報。颱風在接近台灣過程中持續增強,7月6日中午形成中颱,午夜從嘉義布袋登陸,進展十分快速。氣象署表示這樣的颱風路徑十分少見,是自1958年有充分的颱風記錄資料以來,第一個從嘉義登陸的颱風,強風對澎湖、雲林、嘉義、台南帶來的影響,十分顯著。丹娜絲颱風在7月7日清晨六點從新竹出海,氣象署解除海陸警報,但強風豪雨所帶來的災情尚未平復。

因為沒有高山的阻擋,強勁風勢從西部沿海長驅直入,讓嘉義、台南地區受災慘重。嘉義新塭滯洪池的水面型太陽光電,災損數量大約有5萬片,被大風吹得七零八落的,有的面板整片被掀起,有的跟著斷枝殘幹卡在溝中。

有的電線桿被吹斷成好幾節的或是直接倒地,負責輸送電力的輸電鐵塔也不支倒下。嘉義布袋港內多艘漁船翻覆,蚵棚被打上岸,連蚵農工作的工寮也遭吹垮,重建需百萬。

在嘉義,也看到輸送電力的輸電鐵塔不敵強風威脅,整個倒下。

颱風的大風大雨

風災來襲期間,氣象署在雲林口湖測到超過17級陣風出現,而在嘉義跟台南的沿海鄉鎮也都有16級強陣風發生,颱風往內陸移動時,嘉義測站和台南測站出現13級強陣風。

颱風在東半部和恆春半島也帶來大雨,7月5日 00:00至7月7日 17:00 ,累積雨量在恆春半島的水利署牡丹雨量站超過600毫米的紀錄,而台東達仁林場雨量站也有超過500毫米記錄。

風災後的連續豪雨,讓台東縣大武鄉尚武村出現過短暫積水,居民也進行預防性撤離,隨著雨勢趨緩,大水逐漸散去。攝影/賴冠丞

農漁業受災嚴重

強風豪雨也為農漁業帶來災情,在台南市麻豆區,大量未成熟的文旦柚被掃落地面,為了避免落果腐爛污染土壤,網路上發起志工協助撿拾落果情況。一車車的廢棄文旦被集中清運到清潔隊的暫時堆置場,現場飄散著陣陣酸臭味,怪手不停翻動文旦果實,進行掩埋作業。

麻豆文旦農陸續清理園中廢果到堆置場

台南麻豆的落果集中到清潔隊堆置場,進行掩埋。

台南麻豆原本預計八月底可採收的文旦柚,掉落滿地。

農業部估算農作損失以香蕉最為嚴重,其次為文旦柚、番石榴、竹筍、柳橙等。受災畜禽則是以雞隻為主,約有其次豬、鴨及鵝。而在民間設施損失的部分,以畜禽舍毀損最多,另外像是棚架網室和塑膠布溫網室也是受災嚴重。(相關專題:丹娜絲颱風 狂風的考驗|極端氣候下的農漁危機)

農民說明酪梨的蒂頭容易斷裂。

嘉義義竹溫室種植的美濃瓜,再一週就可採收。

我們來到這處受到強風摧殘的溫室,原本一週後就可採收的美濃瓜,在連日曝曬之下,瓜果已出現腐爛,受災農民表示搭建一座溫室需百萬元以上,這次損失慘重,接下來會種植不用溫室的農作物。在受損溫室附近,一位阿伯正徒手清理隔壁雞舍吹來的鐵皮和破碎石綿瓦片,雖然知道接觸可能會有致癌風險,但細碎的石綿瓦片戴上手套難以撿拾,天氣炎熱戴起口罩更不舒服,阿伯只希望盡快清理,讓農地恢復原貌。

在嘉義義竹,阿伯徒手清理石綿瓦碎片。

這次受災嚴重的嘉義縣義竹鄉是養殖重鎮,我們來到新店村這處養殖虱目魚的魚塭,魚塭主人告訴我們,因為斷電,無法提供足夠氧氣給魚塭內的魚,加上飼料桶被大風吹落,魚吃得過撐,造成大量魚隻死亡,只能先行撈起堆置在一旁。

這處嘉義縣義竹鄉新店村的魚塭,因為飼料桶被吹壞,飼料盡數倒入魚塭。

池內的虱目魚吃得太多,加上因為沒電,無法提供足夠的氧氣,造成魚群死亡。

嘉義義竹民宅的神明廳屋頂破洞,用帆布覆蓋。

災後復原與重建,仍充滿挑戰。

延伸閱讀》當強風吹過:民生基礎設施受衝擊怎面對?《丹娜絲颱風:狂風的考驗》系列 04|ft.陽明交通大學副教授 單信瑜