租學校屋頂 回饋租金附加能源教育

鋪設在嘉義市僑平國小的光電板,在太陽底下默默運作著。這個案場由嘉義市環保局招標,僑平國小出租屋頂,光電業者出資裝設光電板並負責後續的營運維護。產電收益在契約中訂定比例,回饋租金給校方。

公有建築屋頂,大部分採用這樣的模式,不過台北市關渡國中的屋頂光電不一樣,這是台北市第一座公有屋頂的公民電廠。公民電廠是以公民為主體,共同發展的再生能源電廠,產電之外還有附加價值,這座公民電廠回饋給關渡國中的不是租金,而是能源教育。

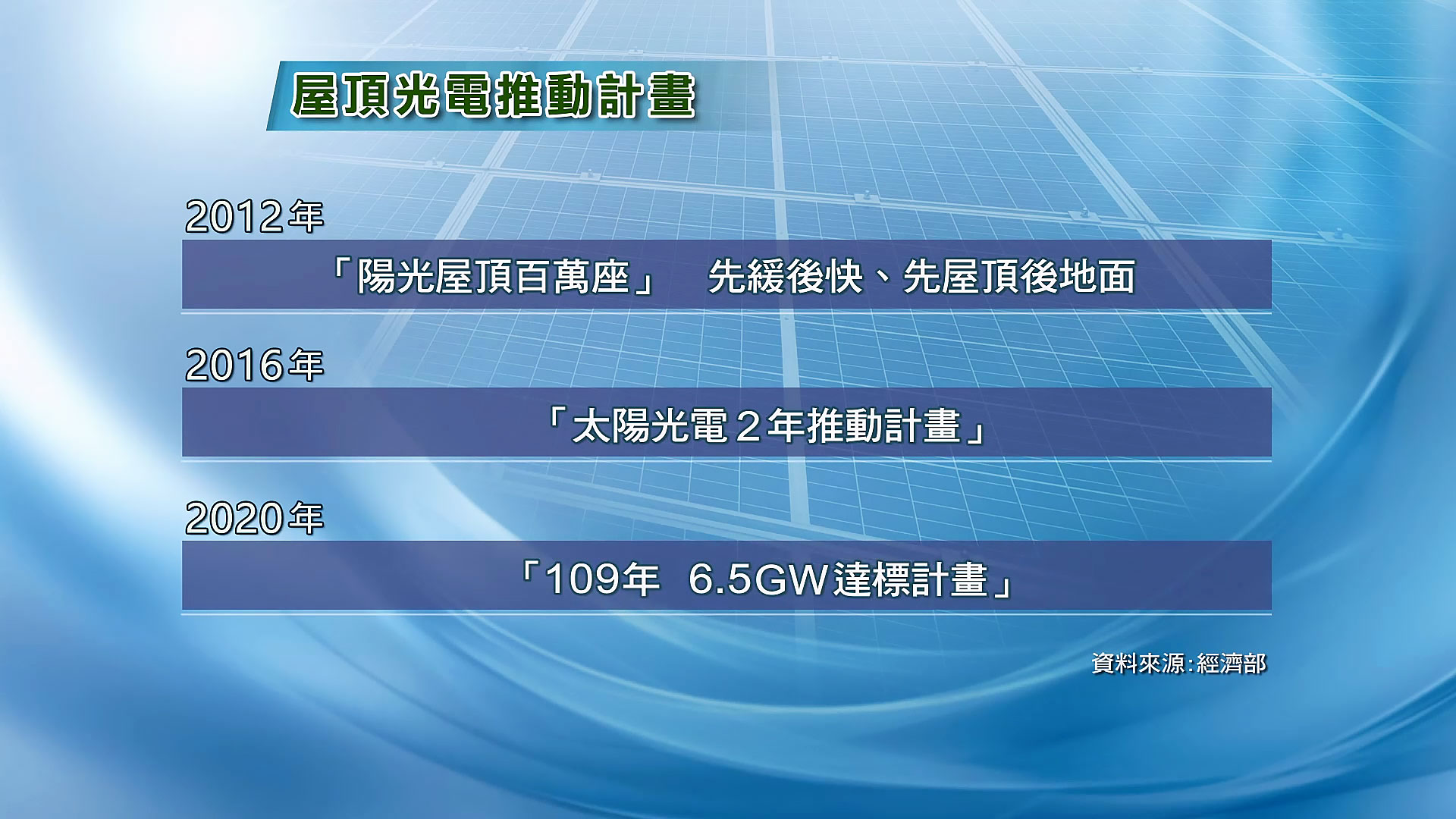

屋頂蓋光電,政府從2000年就開始推動,初期以公共工程或公有建築為重心。2012年,行政院核定「陽光屋頂百萬座」計畫,採取「先緩後快、先屋頂後地面」的策略,2016年執行「太陽光電2年推動計畫」、2020年推出「太陽光電6.5GW達標計畫」,搭配設備補助與躉購制度,屋頂光電原定在2025年達到8GW,2024年提前達標,已有8.6GW的裝置容量,公有屋頂約占其中的20%。然而城市私有建築申設的比較少。

「翡翠一號」公民電廠運轉 北海岸的屋頂也能蓋光電

北海岸的金山地區,由北海岸反核行動聯盟、陽光伏特家、在地企業以及綠色公民行動聯盟共同發起,並對外募資的「翡翠一號」公民電廠,2021年正式運轉。經營露營區的林憲君,原本想自行申設,但因為北部日照少,廠商不願意來,後來他與公益團體合作,由綠能集資平台募集到377萬。但因為露營區的土地是租用的,卡在地主,過程中花了很多時間溝通。

取得地主同意後,在兩棟建築的屋頂上,裝設238片太陽能板,預估20年能發32萬度電。屋頂租金用來幫助附近大鵬國小的弱勢學生。在核一二廠除役後,位在北海岸的這座公民電廠,有著能源創造者的象徵意義,也想證明在北海岸都能蓋光電,台灣其他地方也可以。

冬季同樣日照條件不佳的北部地區,有綠能合作社投入,採公民直接出資入股、共享股利的模式。新北市智慧綠能社區合作社以承租屋頂的方式,從2019年創社至今,完成了25個案場。每個屋頂狀況不同,無法複製,每個案場都要因應現地條件與屋主需求,量身打造。要找到合法、合適、屋主有意願的屋頂,其實很難。

延伸閱讀》公民電廠在哪裡│社區型光電的發展難題

違建、集合住宅共識凝聚難、申設時間冗長

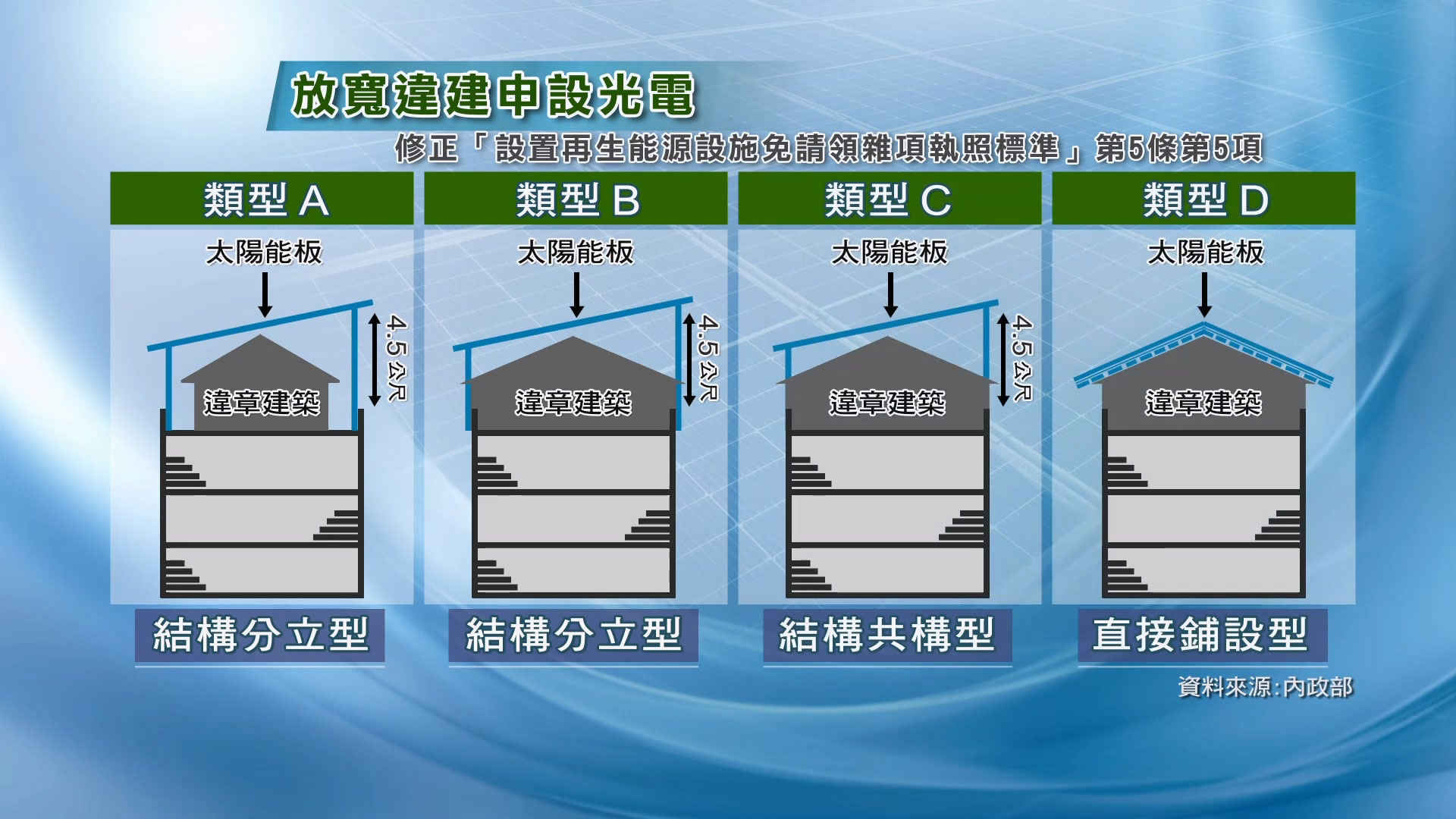

原本合法建築才能申設光電,2018年內政部有條件放寬,修正「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」第5條第5項,開放四種型態的違建可以申設。法規放寬但阻礙仍在,大部分屋主擔心申設會讓違建被列管或拆除而卻步。

透天厝最常遇到的問題是違建,即使是合法建築,卻也因為面積小、投資報酬率低,還有比較低矮,日照容易被周圍建築干擾等情況,讓業者的投資意願不高。面積相對大的集合式住宅,則是要面對複雜的產權問題。即使是住戶主動想申設案場,溝通也非常耗時。耗時的還有申設流程,向台電或地方政府提出申請,往往要等半年以上,另外還有饋線排隊的問題。

▼我們的島 Podcast》屋頂裝太陽能板有多難?|feat.台灣太陽能光電產業協會常務理事 陳坤宏

如何突破困境 加快私有建築申設腳步?

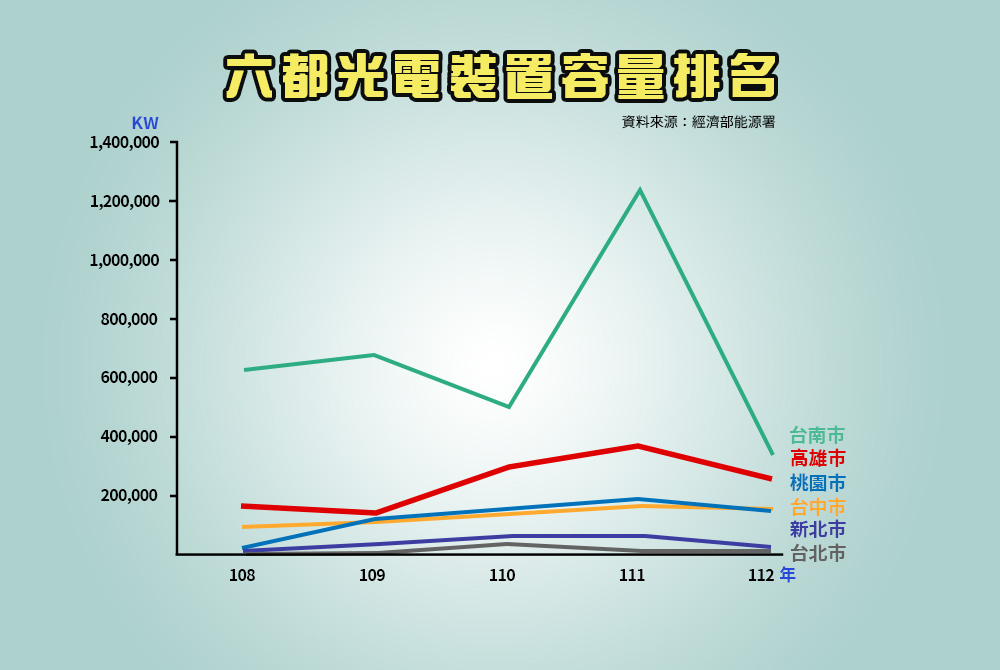

日照時間長的高雄市有良好的先天條件,循著訂定自治法規的途徑,為城市屋頂光電鋪路。以《高雄市綠建築自治條例》與《高雄厝設計及鼓勵回饋辦法》,強制與鼓勵,雙管齊下,在六都中,高雄市的光電裝置容量近五年都排名第二,僅次於台南市。但台南市的量包含了較多地面光電,而高雄市則是以屋頂光電為主。

申設的不只既有建物,也有新建建築在蓋房子時就裝好光電板,家住在大寮區的邱先生,五年前買的房子就是高雄厝計畫的成果之一,發電效益還能幫忙付房貸。

2023年5月,立法院通過修正《再生能源發展條例》第12-1條,明訂一定規模以上的新建、增建、改建建物,皆須義務裝設光電。國土署表示,依目前草案規劃,初期將以屋頂面積達1,000平方公尺以上的建築為推動對象,預計年發電效益17萬瓩。但1000平方公尺以上的建築只占全台灣建築物的6%,占新建築屋頂面積的60%,環團多次建議,希望能下修。地球公民基金會前研究員鄭泰鈞表示,6%其實是非常非常少的,如果強制面積可以下修到300平方公尺,數量會提升到20%,大約三倍。

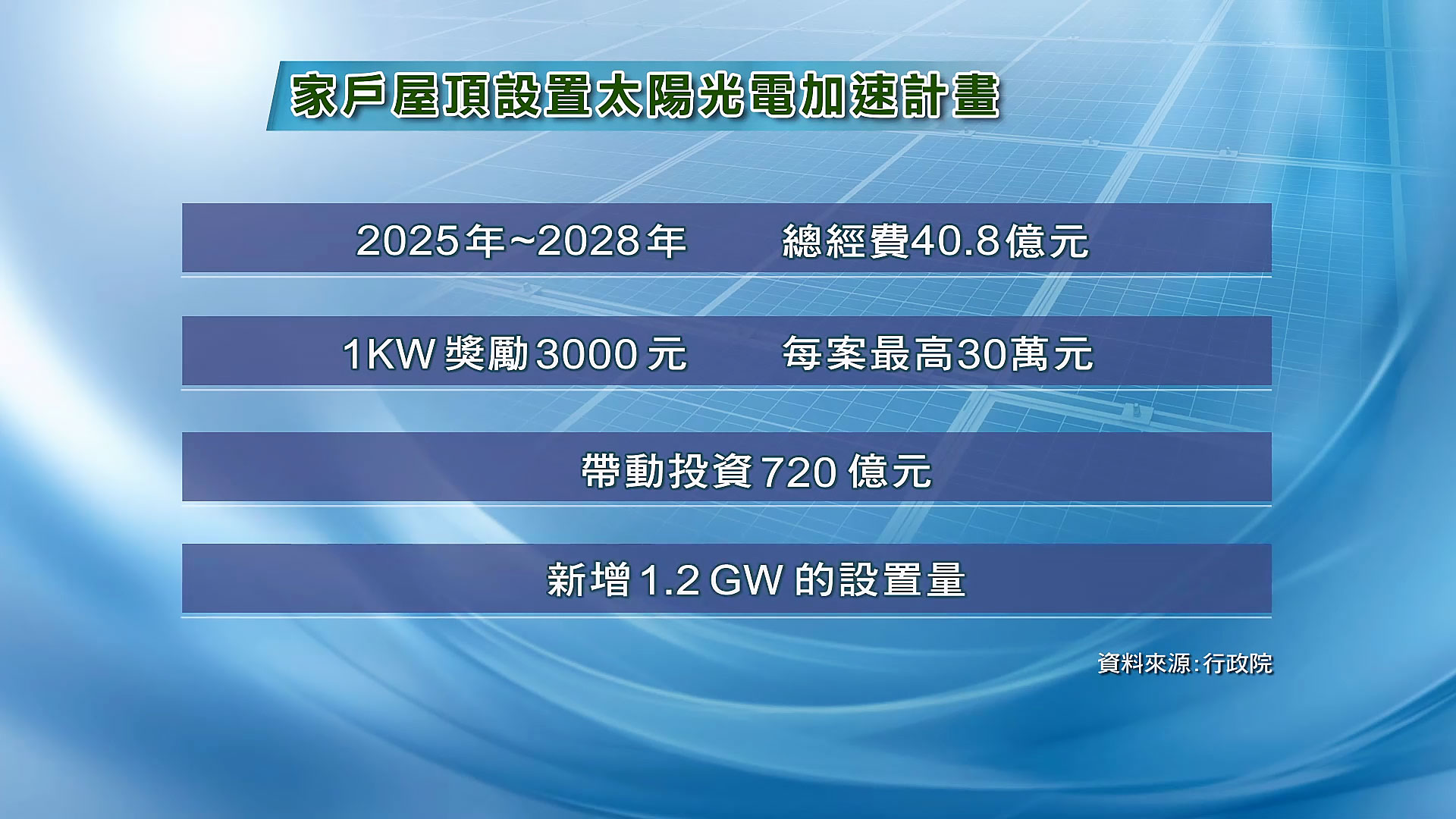

新的法規沒有涵蓋1000平方公尺以下的建築,但有新的獎勵機制。2024年12月,行政院核定「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」,從2025年起,四年期程,總經費40.8億元,每瓩獎勵3,000元,每案最高30萬元,預期帶動產業投資720億元,新增120萬瓩的設置量。這項計畫與地方政府現行的光電補助不衝突,民眾都可以申請。

公有屋頂裝設已達標 環團認為應盤點具潛力屋頂

但想解決屋頂光電的困境,不能只有獎勵金。棘手的違建,能否在兼顧安全與公平正義的前提下放寬,或找到其他發展模式,影響著屋頂光電推展的下一步。目前面積1,000平方公尺以下的私有建築,設置光電比例只占一成,想把比例拉高,得先把具有潛力的屋頂盤點出來。

至於公有屋頂,用依據經濟部能源地白皮書的資料,2025年的規劃裝置容量,2023年底已全部提前達標,環團認為還需要再重新盤點。

|

部會公有屋頂 |

2025年規劃裝置容量(MW) |

截至2023年底裝置容量(MW) |

待完成比例 |

|

交通部設施 |

43.7 | 46.2 |

已達成 |

|

教育部設施 |

360.8 | 360.8 |

已達成 |

|

國防部設施 |

176.5 | 176.5 |

已達成 |

|

環境部設施 |

0.1 | 0.1 |

已達成 |

|

内政部設施 |

5.4 | 5.4 |

已達成 |

|

財政部設施 |

4.9 | 4.9 |

已達成 |

|

經濟部設施 |

26.8 | 26.8 |

已達成 |

相較於地面型光電,屋頂光電的環境衝擊較小,小型、分散式的能源是邁向淨零碳排的重要選項,也能在面對氣候變遷時,增加社會防災韌性。同時,城市屋頂光電還肩負著能源正義。一波又一波的政策,推著屋頂光電前進,難度高的私有建築能不能突破困局,以光電讓城市轉變為綠能電廠?

▼我們的島 Podcast》我家也能裝太陽能板嗎?|feat. 綠主張綠電合作社理事主席 黃淑德