農電共生是財團圈地的藉口,還是農業發展的另一條出路?在光電板下實際種植作物的農民,真實的心聲又是什麼?

農民自建營農型光電的經驗

清晨六點,屏東縣崁頂鄉的農民劉秀娥頂著頭燈,穿梭在枝葉濃密的棚架下,眼明手快地採收當天要出貨的山苦瓜。光線穿過光電板、穿過葉子的縫隙,瓜棚下漸漸明亮起來。2017年,他和先生接手公公的田地,心想純粹靠務農過退休生活,收入太不穩定,當時政府仍允許在網室設置光電板,於是決定投資光電,換取一份穩定收入。

劉秀娥拿出一百萬的退休金,向銀行貸款八百多萬,再加上政府的獎勵補助,建置了結合光電的網室。為了讓陽光能穿透,特別把光電板的高度提高到五米。嘗試種植絲瓜、南瓜等作物,最後發現山苦瓜、長豆最適合。

光電板下種植有缺點,也有優點,最大的好處是夏天人和作物都不會被曬傷。但是光電板下日照量比較少,農作的生長期會拉長,果實也比較小,而且光電板下比較潮濕,作物容易發生炭疽等疫病。雖然政府要求農電共生的產量不能低於平均的七成,但稽查方式大都是紙上作業。

先生走了以後,劉秀娥不但包辦農場大小事,連清洗光電板也自己來。賣電收入扣除貸款後,一個月還剩下三、四萬,加上農作物的收成,兩邊加起來可以支持自己的退休生活。他說,當初做農電是希望老年可以不用麻煩子女,等到子女退休也可以回來承接農地。

同樣在光電板下,同樣種植瓜類,嘉義縣義竹鄉的專業農民翁錦煌對農電共生的看法,卻和劉秀娥完全不同。翁錦煌30年前就開始在八掌溪旁的農地,從事有機栽培,2013年政府開放溫室結合光電設施,他是少數申請設置的專業農民。一開始設置的初衷是想解決夏季氣溫太高,苦瓜生長困難的問題。為了降溫,光電板和溫室頂棚之間保持約一公尺的距離,頂端也裝設抽風設備。室內溫度降下來,農作物的採收時間可以往後延。

光電溫室雖然有好處,但要真正兼顧發電和作物生長並不容易。翁錦煌與兒子設置了五座光電溫室,他笑說,從事農電共生12年,前幾年都在打迷糊仗。光電板正下方其實沒什麼光照,而且不管怎麼鋪排,但可能有光照不到的死角。由於每塊農地的方位不同,光的走向不同,光電板的設計與鋪排,都得自己摸索。除了案場設計,設備維運是最頭痛的問題,翁錦煌說,做農電共生最怕原本的廠商倒閉,農民變成電廠孤兒。

如果把農地租給光電業者,讓業者蓋光電賣電,農民只負責務農,也可能衍生新問題,包括業者是否真的能經營20年,另外如果農民耕作賠本,無法繼續種植,業者被撤照,衍生的各種爭議和損失又要如何處理。因此劉秀娥和翁錦煌對於農地承租給光電業者,都持反對態度。

像劉秀娥和翁錦煌這樣,真正由農民自發建置的營農型光電並不多。政府從2013年起開放設施型農電共生,一開始因為沒有嚴謹規範,導致出現「假種田真種電」的亂象。

相關影音》農作物在光電板下長得好嗎?日本也有假種田、真種電的亂象嗎?

逐年調整農電共生規範 加強退場機制

2017年農業部修訂農電共生相關規定,禁止網室設置光電,溫室的光電設置面積不能超過屋頂面積四成,作物需維持過去三年產量平均值的七成。2021年起更規定,要申請溫室結合光電,必須通過兩階段審查,先申請溫室容許使用,通過後依照農業經營計畫實際投入農業,通過第二階段審查,才能取得農業綠能設施容許。

除了申請加嚴,農業部也預定加強退場機制。農業部曾清查全台400多處農電共生案場,因為違規而被廢止的溫網室,總共有72件,目前為止仍有40多個案場在輔導改善。針對遲遲無法改善的案場,農業部表示未來會訂定三個月的改善期限,得展延一次,超過期限就要撤照。

相關新聞》假農務真種電 農委會廢81座違規光電棚

薯光計畫誕生 業者加入地面型光電試驗

農業結合光電目前只允許包括溫室的屋頂型光電,直接架設在農地的地面型不在允許範圍。不過農業部、經濟部都有地面型試驗場,其中經濟部在嘉義大林糖廠推動的「薯光計畫」,有兩家光電業者進駐,其中一家分別鋪設30%、35%、40%遮蔽率的光電板,對農作生長的狀況進行比較。

薯光計畫的營農團隊表示,因為光線被遮蔽再加上土質條件差,種植第一年,地瓜產量只有平均值的一半。除了地瓜,團隊去年也開始試種小番茄、萵苣等蔬菜,但一些大宗農產像高麗菜,受限於大型機具無法進入採收,因此不在考慮範圍。業者表示,目前為止這座農電共生案場仍入不敷出。由於建造成本比一般的光電案場高30%到50%,所以以投資報酬率而言,這座案場並不划算。

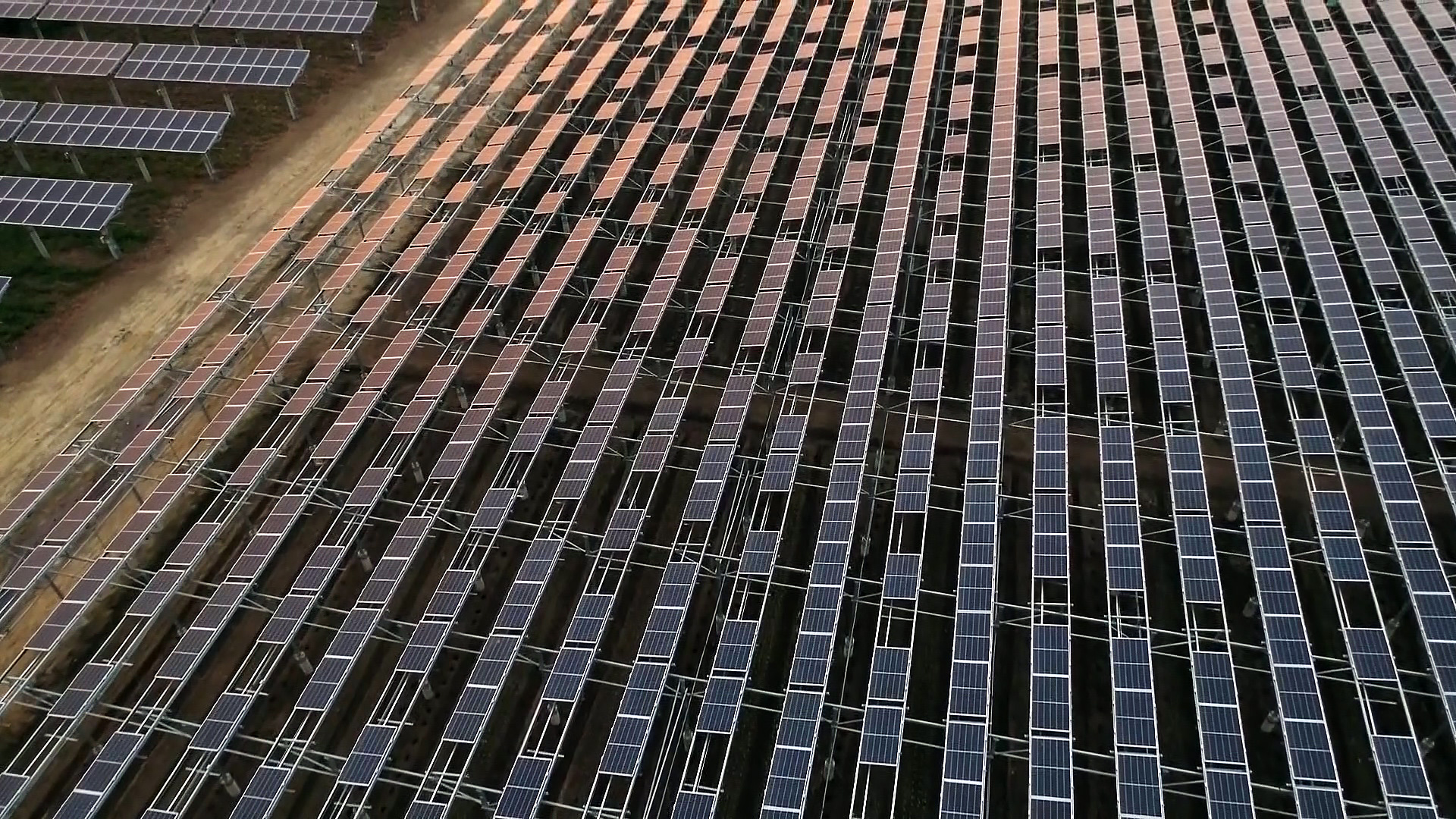

參與薯光計畫的另一家業者,則採取了完全不同的設計方式。一排排追日型光電中間沒有支柱,農機可以進入,下方則種植名為狼尾草的牧草。業者壽明驊表示,狼尾草除了容易照顧,也不用煩惱銷售問題。他表示,農電共生最大的問題在於銷售,要減少對既有產銷系統的衝擊,在長期休耕或較貧瘠的土地上種植雜糧、飼料作物,是可以考慮的方向。

如何避免業者和土地仲介圈地?設計符合需求的農電

農業部過去曾公告2162公頃的不利農業經營地區,這些農地可以直接變更,鋪滿光電,農民擔心對農地造成不可回復的傷害。而這些農地是否真的不利耕作,充滿爭議。

過去農電與漁電共生這些大規模案場,開發過程中,利潤都集中流向光電業者、地主和地方的仲介,不但對專業農民沒有任何幫助,也造成社會的不公平。地面型的農電共生目前雖然沒有開放,但是在農村,光電業者和土地仲介到處圈地,早已經是沸沸揚揚。

美濃農村田野學會執行理事溫仲良表示,光電業者在農村到處尋找有饋線的農地,不斷遊說農民簽訂協議書,如果貿然開放地面型的農電共生,「農地穿孔」現象將非常嚴重。他認為要扭轉以農電共生之名圈地的態勢,必須先建立一個真正由農民主導的範本。部分農民團體也開始思考,設計真正符合需求的農電。

高雄一家果菜生產合作社,正計畫設置設施型光電,提供倉儲和冷鏈用電需求。一方面可以確保天災時供電無虞,另一方面光電也可以提供溫室的空調用電,讓合作社更能做到產量調節,提升農民收益。光電業者壽明驊建議,政府可以先在各縣市規劃小規模的試驗案場,由農民或農業團體提出申請並主導。

台北大學都市計畫研究所教授葉佳宗表示,大面積變更農地的光電場,並不是真正的綠電,它只是一種再生能源,和真正的農電共生案場,在躉售電價上應該要做區隔。

在農村人口逐漸老化、農業所得長期偏低的狀況下,許多農民與團體正尋求農業的新出路。如果有審慎的規劃,光電可能成為農業提升轉型的機會,但如果經營主體仍是光電業者,利潤集中在財團和地主,不但會造成更多的不公,對農業與農地,也將造成更大的傷害。