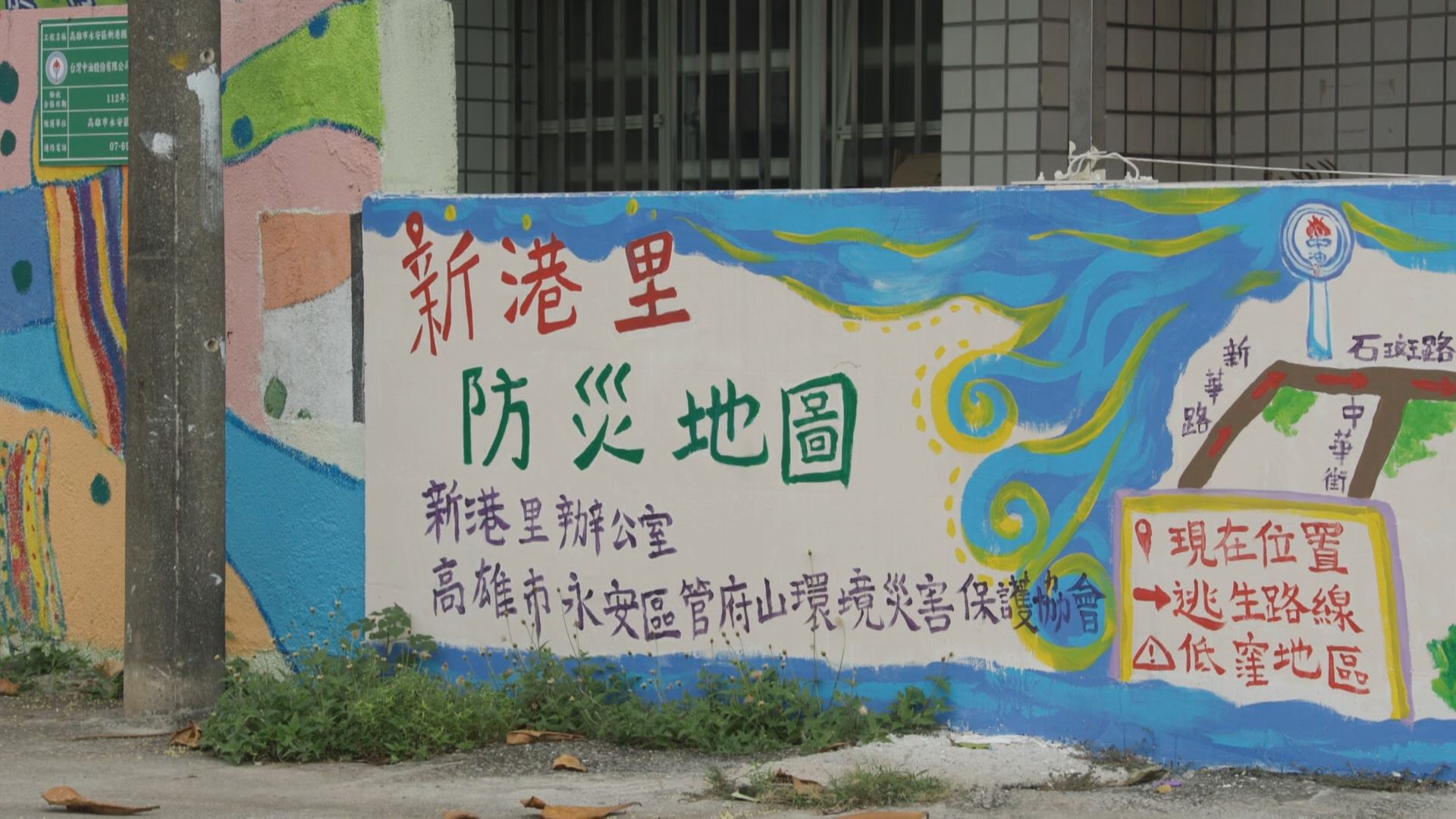

地勢低的沿海地區,也是容易發生水患的高風險區,高雄市永安區新港里,過去就飽受淹水之苦。里長何應成說,當地唯一一條大排水溝拓寬後,淹水問題確實有所改善,不過他們並沒有因此鬆懈,反而發展出一種在地化的防災方法。

何應成表示:「十年前水利局來鼓勵我們做自主防災,建議我們檢視自己的缺點在哪裡,我們思考後,覺得魚塭可能是導致我們淹水的原因之一。」

原來,養殖漁業是新港社區的主要產業,過去發生水災時,高價的石斑魚時常流到魚塭外,造成損失,這時漁民就會想要排出魚塭多餘的水,但如果同一時間正在下大雨,無法負荷這麼多水的排水溝,就容易溢淹,反而加劇淹水情況。

現在在颱風來襲前,漁民就會預先降低魚塭水位,不但能減輕排水溝的負擔,多出來的魚塭空間,也能發揮蓄洪功能。何應成表示,新港里的魚塭面積合計有33公頃,預先排水的滯洪量可達16.5萬噸,相當於一個永安區的滯洪池。(延伸閱讀:【強颱凱米】港都遇水劫|思考減災、調適方案)

極端氣候趨勢下,須注意「殘餘風險」問題

山陀兒颱風過後,政府表示2025年,中央編列的治水預算將增加159億,總金額達551億。然而陽明交通大學土木工程學系副教授單信瑜提醒,必須注意「殘餘風險」的問題。

單信瑜解釋,如果堤防或排水系統做得更好,確實能降低淹水的機率與衝擊,但如果極端降雨超越了工程設定的保護標準,淹水還是會發生,這就是所謂的殘餘風險。透過推動社區自主防災,某種程度可以減緩災害造成的影響,但目前政府在這方面投入的資源,與工程經費相比,還是非常懸殊。(延伸閱讀:從凱米颱風災情來看什麼是殘餘風險?虛假安全感又是怎回事?)

兼顧工程與非工程手段,才能減輕下一場災害帶來的衝擊

另一方面,偏鄉通常自然災害風險較高,卻也普遍有高齡化、人口外流的問題,這也是推動自主防災社區的困境之一。單信瑜認為,如果社區本身有充足人力,可以自己執行疏散撤離、甚至簡易的災害復原,當然很理想,但防災社區的推動工作,重點還是在於提高居民的風險意識。

單信瑜進一步說明:「很多人不見得了解社區有哪些災害風險、危害程度,但如果透過訓練,讓社區至少有一部分人知道,過去發生過哪些歷史災害、下次可能發生災害的條件是什麼,他們可以用自己的方式,跟親朋好友、左鄰右舍分享這些訊息,這比我們學校老師講的、硬梆梆的理論可能更有用。」

此外,自主防災社區畢竟是自願參與性質,單信瑜觀察,有些社區即使在推自主防災,但真正受災風險高的居民卻未必會參與,「以土石流及大規模崩塌的保全對象來講,其實政府機關該做的,不見得是推社區防災而已,而是確保每個保全對象,都要清楚知道自己的風險,包括確認如果政府發了警戒,他會透過什麼方式知道?是App還是Line群組?必須確保所有目標受眾都能接收到相關訊息。」

在氣候變遷趨勢之下,殘餘風險發生的機率,可能會越來越高,以工程手段防災有其極限,加強風險溝通,提升社區居民應對災害的韌性,才能減輕下一場災害帶來的衝擊。