台灣觀測史上最大規模崩塌,形成巨型堰塞湖

時間倒回今年7月21日,薇帕颱風在東部帶來的豪雨,導致馬太鞍溪上游發生大規模崩塌,面積達到五百公頃。農村水保署減災監測組組長陳振宇表示,與2009年莫拉克風災時在楠梓仙溪形成、導致高雄小林村滅村的堰塞湖相較,馬太鞍溪堰塞湖的崩塌規模超過十倍以上:「它應該是台灣這一兩個世紀以來,我們觀測到最大的一次崩塌。」

巨量土石崩落時,甚至造成規模4.9的地震,包括美國地質調查局(USGS)、陽明交通大學土木工程學系副教授趙韋安團隊所設置的微地動監測系統,都有偵測到。土石堵塞河道後,形成一個壩高兩百公尺、壩體長度延伸超過兩公里的堰塞湖,估計滿水量約九千一百萬噸,比南化水庫的庫容量還高,一旦溢流,下游可能發生嚴重災情。

馬太鞍溪堰塞湖位於國有林,屬於林業保育署花蓮分署轄區,七月下旬確認堰塞湖形成後,花蓮分署立即與成功大學、陽明交通大學等研究團隊,展開壩體穩定度、水位監測、影響範圍評估等工作,期間並召開多次專家會議,研擬因應對策。(延伸閱讀:馬太鞍溪堰塞湖災難從形成、潰壩模擬分析到疏散避難,學界怎麼看?)

研判人工處理短期內不可行,政府與學界投入監測及影響評估工作

專家會議初期就曾評估過壩頂降挖、人工引流等方案,但水位監測資料顯示,即使沒有颱風豪雨,堰塞湖也可能在十月發生溢流,何況汛期尚未結束,期間隨時可能遭遇颱風侵襲,人工處理在這麼短的時間內並不可行。

林業保育署花蓮分署分署長黃群策表示:「因為堰塞湖的水量已經滿大的,而且崩塌量體非常大,很多專家都提到,如果貿然去炸它,可能導致山體更不穩定,造成更大的破壞。而且即使要沿著溪床開一條便道到湖區,至少也要花四、五個月。」

中興大學水土保持系終身特聘教授陳樹群強調,當地環境即便要以直升機吊掛機具開挖也不可行:「所以監測方法可能是最可行的,當你要潰堤的時候,我就趕快做撤離,這是後來我們專家會議共同認為最好的方式。」

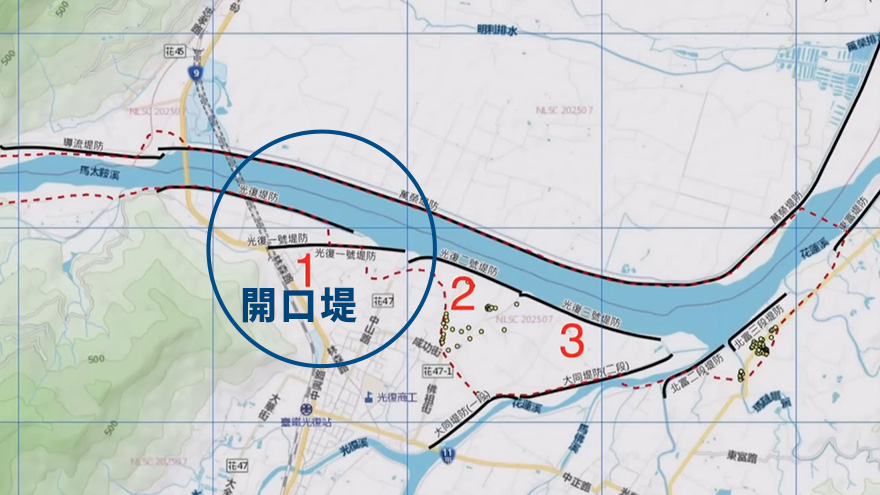

陽明交通大學防災與水環境研究中心主任林志平說明,研究團隊曾模擬過堰塞湖因颱風豪雨、地震潰壩,溢流口下切50公尺、100公尺等不同情境,而因為馬太鞍溪橋南岸堤防有缺口,因此大多模擬結果都顯示,潰壩後洪水主要會往南邊的光復市區溢流。

馬太鞍溪南岸堤防之所以會有缺口,是因為它當初就設計成「開口堤」,這種設計的用意之一,是創造暫時性的滯洪空間,退水時積水可以從開口迅速排除,但堰塞湖潰決的水量過於龐大,可能會從缺口湧入,因此水利署第九河川分署,八月就開始進行開口堤封堵、河道疏浚、既有堤防的非破壞性檢測等作業。

8月11日,楊柳颱風來襲,因應措施面臨第一次考驗。8月12日,光復鄉公所緊急召開保全戶撤離會議,因為林業保育署判斷堰塞湖的狀態,已經達到高風險的橙色警戒。依據當時的模擬推估,包含光復鄉大馬村、大平村、東富村;萬榮鄉明利村;鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里等七個村里,合計259戶會受到影響,最終撤離697人。

樺加沙颱風來襲,推估影響人數從數百人擴增為八千多人

楊柳颱風離開後,監測資料一度觀察到堰塞湖入流量減少,9月17日,專家會議共識將最可能情境,由極端潰壩改為「晴天溢流、沖刷下切50公尺」,並在9月19日依據模擬結果調整應變作為,將可能受影響人數調降為275人。然而就在同一天,輕度颱風樺加沙已經形成,雖然尚未發布颱風警報,但國家災害防救科技中心,已經預估花蓮將有強降雨發生。短短兩天後,樺加沙已經增強為強烈颱風。

9月21日下午兩點,樺加沙颱風中央災害應變中心第二次工作會報暨情資研判會議上,中央氣象署提及,樺加沙颱風預計於花蓮、台東山區,帶來500至800毫米的總累積雨量,農業部代表則說,只要降雨達500毫米以上,就可能發生壩頂溢流。當時堰塞湖水位離溢流口還有19公尺,陽交大研究團隊按照雨量預估,23日堰塞湖將會達到溢流水位。不過在這個時間點,撤離方案依據的仍是影響人數275人的情境。

9月21日下午三點,內政部另外邀集多方研究團隊召開專案會議,最終做出擴大疏散範圍的關鍵決策。

列席專案會議的台灣大學土木工程學系系主任游景雲回憶:「內政部其實對於整個影響範圍是比較擔心的,所以大概在三個禮拜前找了台大團隊協助檢視,基本上我們一開始接收到這個任務,初步推估就覺得範圍會更大。9月21日出席會議時,再把完整的資料提供給各部會討論,建議還是保守為原則,建議整個光復鄉、部分鳳林鎮要做撤離。」

9月21日決議擴大撤離範圍,因應作業與時間賽跑

9月21日下午六點,中央災害應變中心第三次會議,將可能受影響的範圍修改為光復鄉:大馬村、大平村、大全村、大同村、大安村、大華村、大進村、北富村、西富村、東富村;萬榮鄉:明利村;鳳林鎮:長橋里等12個村里。

游景雲在事後受訪時強調,堰塞湖潰決不是一般的淹水,而是挾帶樹枝、垃圾等雜物的高含砂水流,會讓人站都站不住,甚至要走都來不及、受困在泥沙裡,因此建議淹水深度達100公分就要強制撤離,淹水深度50公分可以考慮垂直避難,但必須確認建物不是脆弱建築。

最後中央災害應變中心總共匡列需避難戶數1837戶、共8524人。內政部長劉世芳在第三次會議中表示,可以採取兩種撤離方式:「一種是撤到比較遠距離的收容中心,二是可以到(建築)比較高層的地方去做避難也可以。」劉世芳也透過視訊詢問花蓮縣政府代理秘書長饒忠,哪些地區會需要協助。

雖然中央已表達會全力協助,須撤離人數較多的光復鄉及鳳林鎮,都認為執行會有困難。鳳林鎮鎮長林建平表示:「到底哪些住戶有二層樓、哪些住戶籍在人不在、哪些住戶是臨時外出或有生病的,在短短幾個小時內,讓我們地方政府來做大規模的撤離清查,這確實困難度是相當高。」

堰塞湖潰壩,半個光復鄉被泥流掩蓋

9月22日上午七點,林保署發出紅色警戒,同時請花蓮縣災害應變中心針對預估受影響範圍居民啟動強制疏散撤離,危機開始倒數計時。9月23日下午兩點五十分,第九河川分署的監視器畫面顯示,河床水位在短短三分鐘內急速上升,堰塞湖開始溢流了。

第一波洪峰在下午三點三十分,沖毀了馬太鞍溪橋;四點四十分,第二波洪峰湧進光復市區,大水來得又急又快,許多居民措手不及。前兩波洪峰合計宣洩了約六千萬噸水量,大水退去後,衛星畫面顯示受災最嚴重的光復鄉,幾乎有一半面積都被泥流掩蓋,截至9月30日統計,這場災難導致18人死亡、6人失聯、125人受傷。

悲劇留下的疑問:民眾是否接收到警訊?垂直避難的疑義?

溢流發生時,有部分災區民眾是看到水來了才開始逃難。位於東富村的阿陶莫部落,有居民表示因為上部落地勢較高,沒有被劃入撤離範圍,沒想到洪水來得比預期更兇猛。居民孫先生回憶,當時不少人幾乎逃生不及,甚至眼睜睜看著鄰居被大水沖走:「他一直抱著他的狗,狗很會游,好不容易游上岸,臉色都發白了,差一點就這樣被(水)帶走。」

也有許多居民表示,自己有接收到「可以到二樓以上避難」的指示,依據花蓮縣政府統計,共有5241人採取垂直避難,但也發生居民上樓後又折返,最後逃生不及的憾事。台灣防災產業協會常務監事單信瑜質疑,政府並沒有讓民眾清楚認知這種做法可能遭遇的狀況及風險,因為幾點幾分該上樓、什麼時間點之後就不能下樓,沒人能說得準。

位於大同村的佛祖街,在光復市區地勢較低,土砂淤積深達2.6米,堰塞湖潰壩後超過一週,搜救人員仍在巨量土砂中奮力挖掘,希望找到失聯者。罹難者也是集中在這條街上,他們大多是居住在平房、行動不便的長者,住家都位於9月21日新劃入的撤離疏散區域,對於這些無法垂直避難的長者,為何沒有被強制撤離的問題,花蓮縣消防局局長吳兆遠僅表示,依照《災害防救法》,撤離是由鄉公所執行,不便代為回應。

花蓮縣議員楊華美認為,堰塞湖已經存在將近兩個月的時間,哪一家是平房,或是有身障人士、獨居長者,縣政府早就應該開始做盤點,這樣需要撤離時才會知道優先順序,「但是看起來這都沒有做。」

堰塞湖災害相對罕見,學者認為應有充分風險溝通

大同村村長太太田孝芳無奈表示,已經盡力通知住平房的居民避難,但除了行動不便者之外,也有人不願離開,因而不幸罹難。單信瑜認為,強制撤離並不是避免傷亡的萬靈丹,尤其堰塞湖在台灣是相對罕見的災害,政府有責任用各種方式傳遞防災資訊、建立完善的風險溝通機制。

單信瑜以具同理心的角度,看待部分居民不撤離的選擇:「如果我家也只是淹個十幾二十公分,就算是這次土砂含量很高的水,我也可能選擇不撤離,因為撤離的成本是很高的。民眾不一定都有手機,應設法透過村里長、部落的年齡階層,用很具象的方式讓長輩理解,可能會淹到多高、多快會發生,所以你會來不及走,一定要先走。」不過單信瑜也直言,風險的轉譯工作需要時間。

堰塞湖危機尚未解除,災區諸多挑戰仍待解決

10月2日,林業保育署委託空勤總隊直升機進行空中勘查,堰塞湖壩頂高度已降低至80公尺左右,蓄水量減少為580萬噸,大約是溢流前的6.4%。考量下游土砂淤積嚴重,仍需清疏、導流及防堵,因此維持紅色警戒。中央災害應變中心9月30日第22次工作會報說明,若堰塞湖集水區24小時降雨量達100毫米,或發生震度5弱以上地震,將比照海嘯災害發布細胞廣播及警報。

根據農村水保署調查,這次堰塞湖潰決的總淤積量,超過三千萬立方公尺,馬太鞍溪橋下游河道平均淤高兩公尺,只要有稍大的降雨,聚落就很容易面臨水患。天氣放晴之後,乾燥的淤泥化為粉塵,隨風飄散,尚待清理的垃圾散發惡臭,災區的公共衛生、安置收容等問題,都還有待解決。即便台灣天然災害頻繁,這場災難仍是一場嚴酷的考驗。

編輯/林彤恩、林燕如