他們沒聽到警報響,也沒被強制撤離

花復縣光復鄉大同村敦厚路住戶密集,家家戶戶一樓門窗都被沖毀,家具、家電無一倖免。居民吳永斌回想洪水來襲當天,他還天真地開車帶太太到堤防邊,想看看堰塞湖溢流的景象,距離河岸只剩50公尺的時候,看到黑色巨浪滾滾而下,才意識到事態嚴重,一路開車往南衝,終於撿回一命。他說,附近村民都沒收到強制撤離通知。讓他覺得奇怪的是,平常派出所都會做警報測試,洪水來臨卻沒有聲響。

七十多歲的作家赫恪住在敦厚路另一頭,堰塞湖潰壩當天,他一如往常在一樓桌前寫作,聽到奇怪聲響才發現窗外有如黑馬奔騰,一眨眼家中所有電器都隨水漂流。他畢生收藏的三萬多本的藏書和所有家當,都在這次災害中被泥流淹沒。他說潰壩前並沒有人通知要強制撤離,鄰近的光復國中雖然有擴音器,但也沒有聽到廣播。

大馬村的香草場聚落在9月21日進行預警性撤離,但是天主堂附近的居民,並不在撤離範圍內。23日上午,大馬村長廣播呼籲村民避難,會優先撤離長者,部分居民則留在原地。村民黃俊龍也說,每天上午派出所都有警報測試,但洪水來臨前並沒有聽到警報聲響。

地勢低窪的佛祖街,這次泥沙淤積達到2.6公尺,一樓房舍幾乎完全被泥砂淹沒,農田成為一片泥海,是死亡人數最多的重災區。住在平房七十多歲的一位先生和當地民宿老闆都表示,並沒有收到強制撤離通知。在靠近糖廠的大安村,居民則說是看到洪水逼進,才趕緊逃離。(延伸閱讀:預知災難紀事:馬太鞍溪堰塞湖潰壩事件)

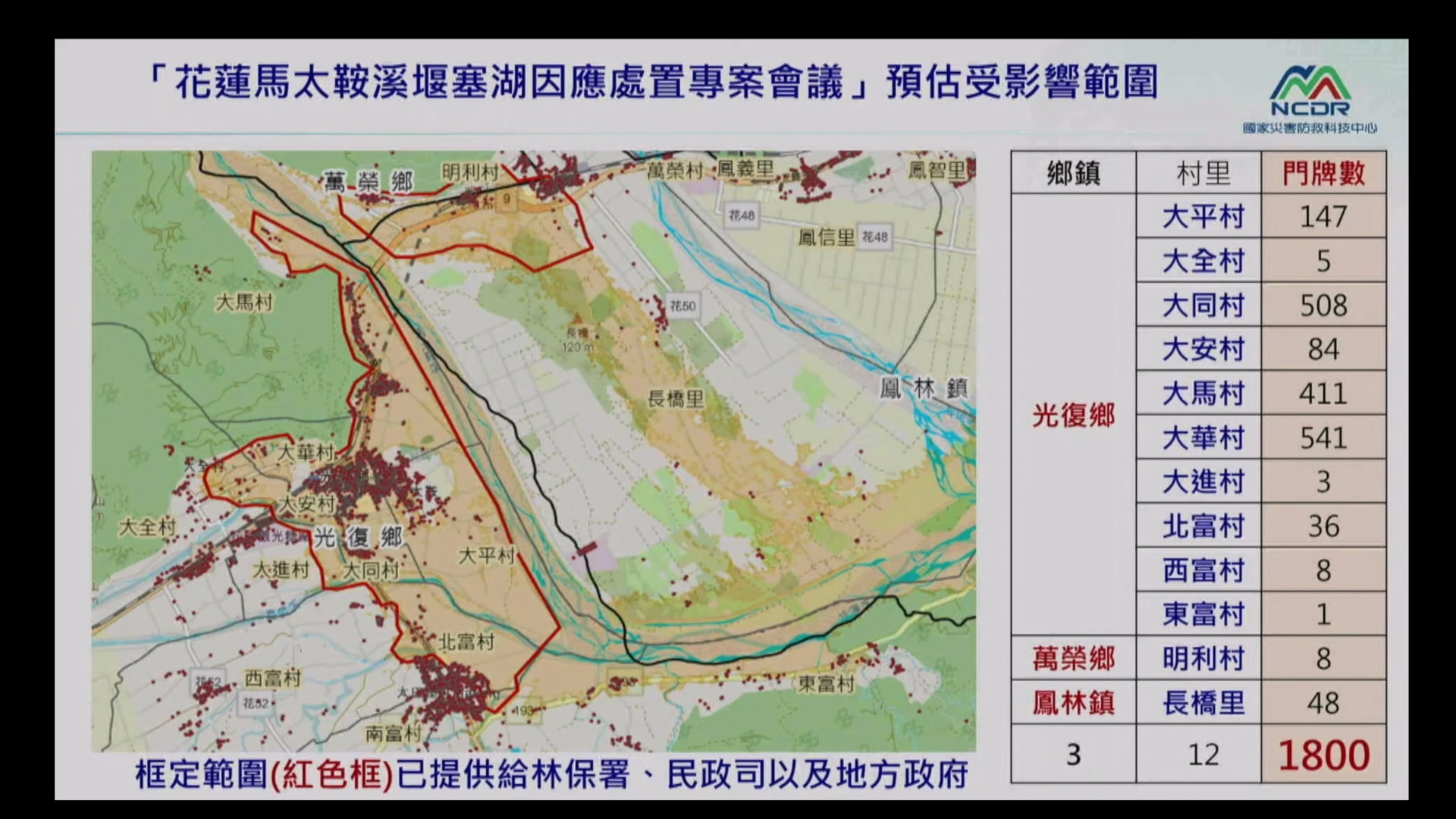

根據中央災害應變中心的資料,包括大同村、大安村、大華村等,全部都在9月22號公布的紅色警戒範圍內,但為什麼沒有強制撤離?

為什麼居民不清楚堰塞湖有多危險?

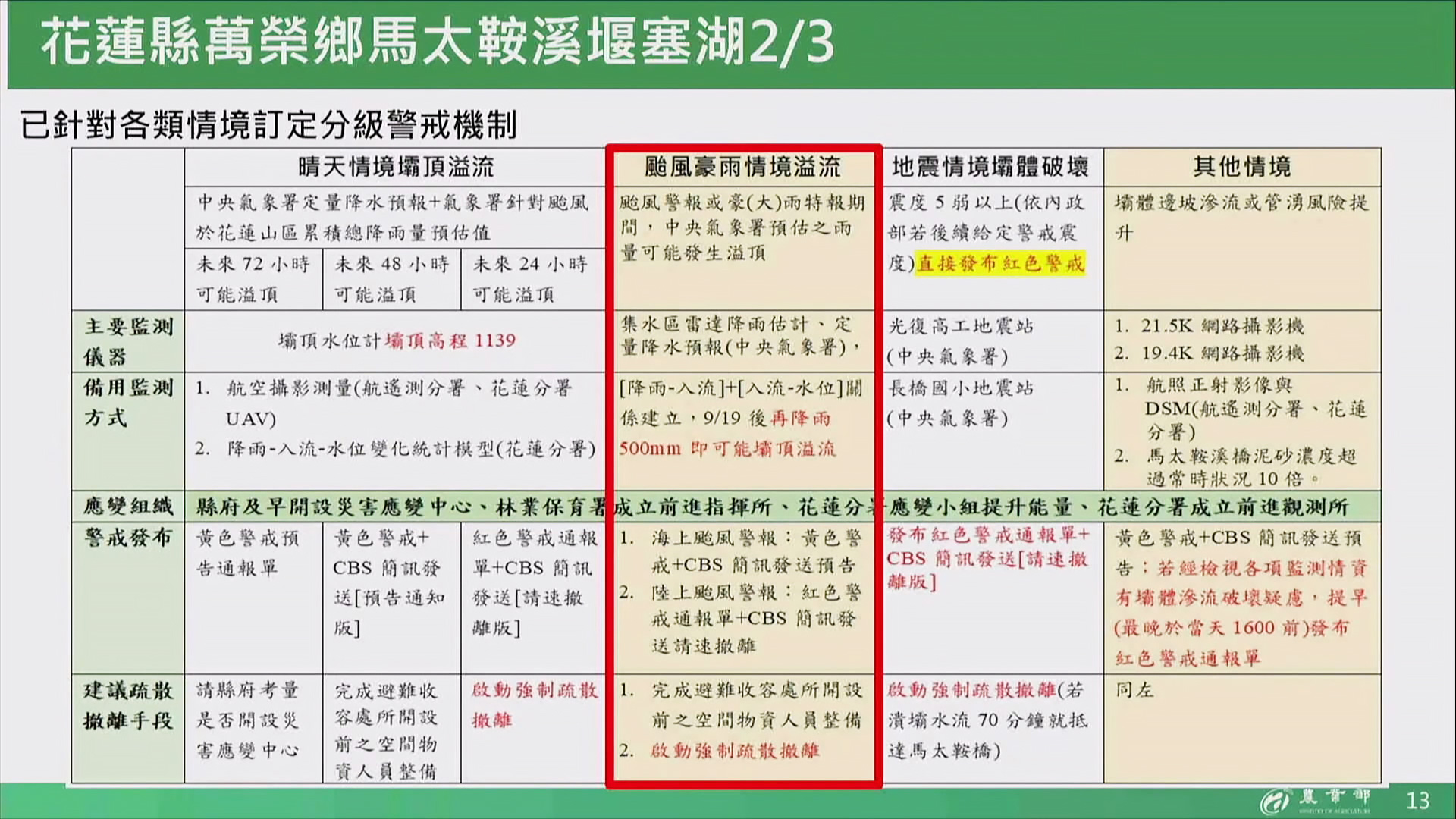

今年7月底馬太鞍堰塞湖形成後,林業保育署就委託陽明交通大學做各種堰塞湖致災的情境模擬,包括晴天溢流壩體下切50公尺、壩體下切100公尺,以及地震潰壩等等。

8月12日,林業保育署依據陽交大團隊的模擬,劃出堰塞湖可能溢淹範圍,並據此劃定疏散撤離範圍。在楊柳颱風來襲前,地方政府針對鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村,以及光復鄉東富村、大平村、大馬村等地,259戶697人進行預警性撤離,並在這幾個村落召開堰塞湖說明會。但是鄰近大同村、大安村的村民,卻不清楚堰塞湖的危險。

吳永斌說:「我們鄰居之間在談論堰塞湖的時候,都以為是一個臉盆的水倒下來,有什麼好怕的,大家連機車、汽車都沒有移走。但是堰塞湖潰壩後我們看到數據,才知道原來有兩億噸的土方和接近一噸的水。如果當初政府一直宣導這個概念,我相信大家都會怕。」

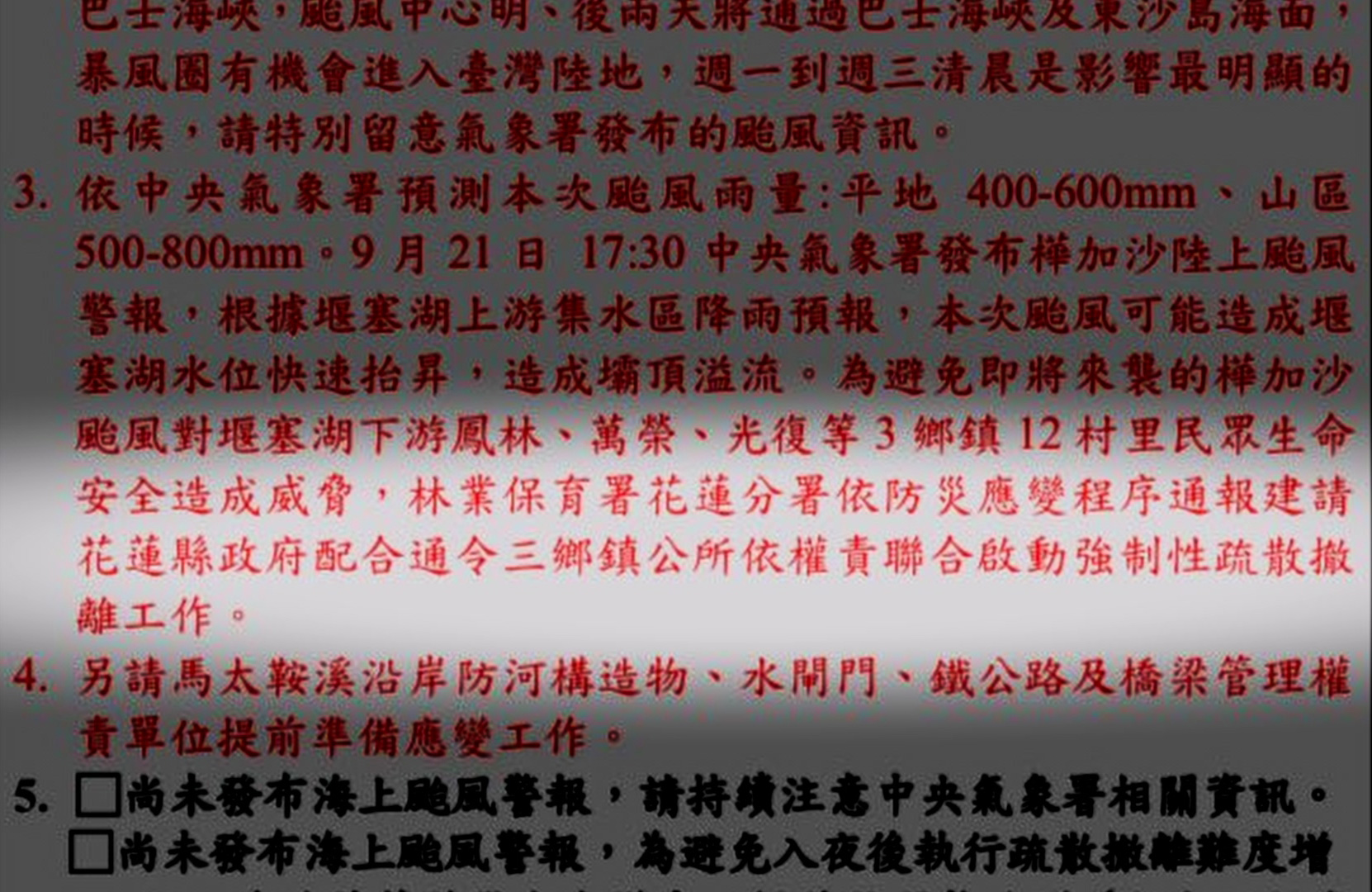

9月21日樺加沙颱風逼近,台大防災團隊評估溢淹範圍比先前預估更嚴重,中央與地方防災會議決定,將疏散範圍擴大到12村1837戶8524人。

21日晚間11點花蓮縣府在網路上發布快訊:「請鄉親做好撤離準備,依據所在地公所實際通知撤離」。22日上午7點林保署發布紅色警戒,建請花蓮縣政府通令堰塞湖下游三鄉鎮,啟動強制性撤離。

依照《災害防救法》,地方政府和鄉公所為保護人命並防止災害擴大,可以強制撤離居民。花蓮縣消防局長吳兆遠表示,只要是紅色警戒,一定要強制撤離,但為什麼許多村民都表示沒有強制撤離呢?大同村村長夫人田孝芳表示,過去撤離安置的都是大馬、大平和東富村,所以他認為重點是那三個村,以為這次就像之前的颱風一樣,沒有想到會這麼嚴重。而大部分村民也都沒意識到災害的嚴重與撤離的強制性。

截至10月3日為止,馬太鞍溪潰壩造成18人死亡、7人失蹤,死亡大部分都位在大同村。台灣防災產業協會常務監事單信瑜認為,政府一開始如果用最嚴重的潰壩情境,與所有影響範圍內的居民做風險溝通,或許結果會有不同。這次罹難的大部分是60到80歲的年長者,不一定會接觸網路和手機,在訊息傳遞上可能會有落差。清華大學台文所教授同時也是光復鄉民的劉柳書琴建議,光復鄉很多隔代教養的家庭,或許可以從學校開始,由老師告訴孩子堰塞湖的風險,再由孩子回去告訴阿公阿媽,讓年長者能更了解災害訊息。

漫長的家園重建,還有哪些關卡?

居民接下來面對的是家園漫長的整理和重建。根據中央災害應變中心統計,流入農田的淤泥有高達600萬噸。佛祖街附近的邦查農場有將近五公頃,種植野菜的棚架全部變形,農場主人蘇秀蓮多年來在部落蒐集的旱稻種子,辛苦復育的旱稻、農機設備,全部付諸流水。農田被厚厚的泥沙掩蓋,蘇秀蓮表示,這些淤泥一碰到水就黏住,機械全部卡在裡面,太陽一大又變成風飛沙,不適合種植。未來如果要再耕作,必須把淤泥移除,或是花長時間做土壤改良。

聚落清出的淤泥是更嚴重的問題。災區街道和住家的淤泥混雜大量廢棄物,估計總量達10萬噸,到10月5日為止已經清除7萬6000噸。清出的淤泥和垃圾都暫時集中堆置在台糖土地和馬太鞍部落的祭祀廣場上,萬一大雨還是有可能流進附近聚落。淤泥產生的沙塵加上臭味,對災區的公共衛生也造成威脅。

災後的第12天,主要街道與民宅的清淤工作接近完成,大批志工趕在下雨前 清理市區溝渠,一步步協助災民回歸原有生活。

河道上,防災工程持續進行

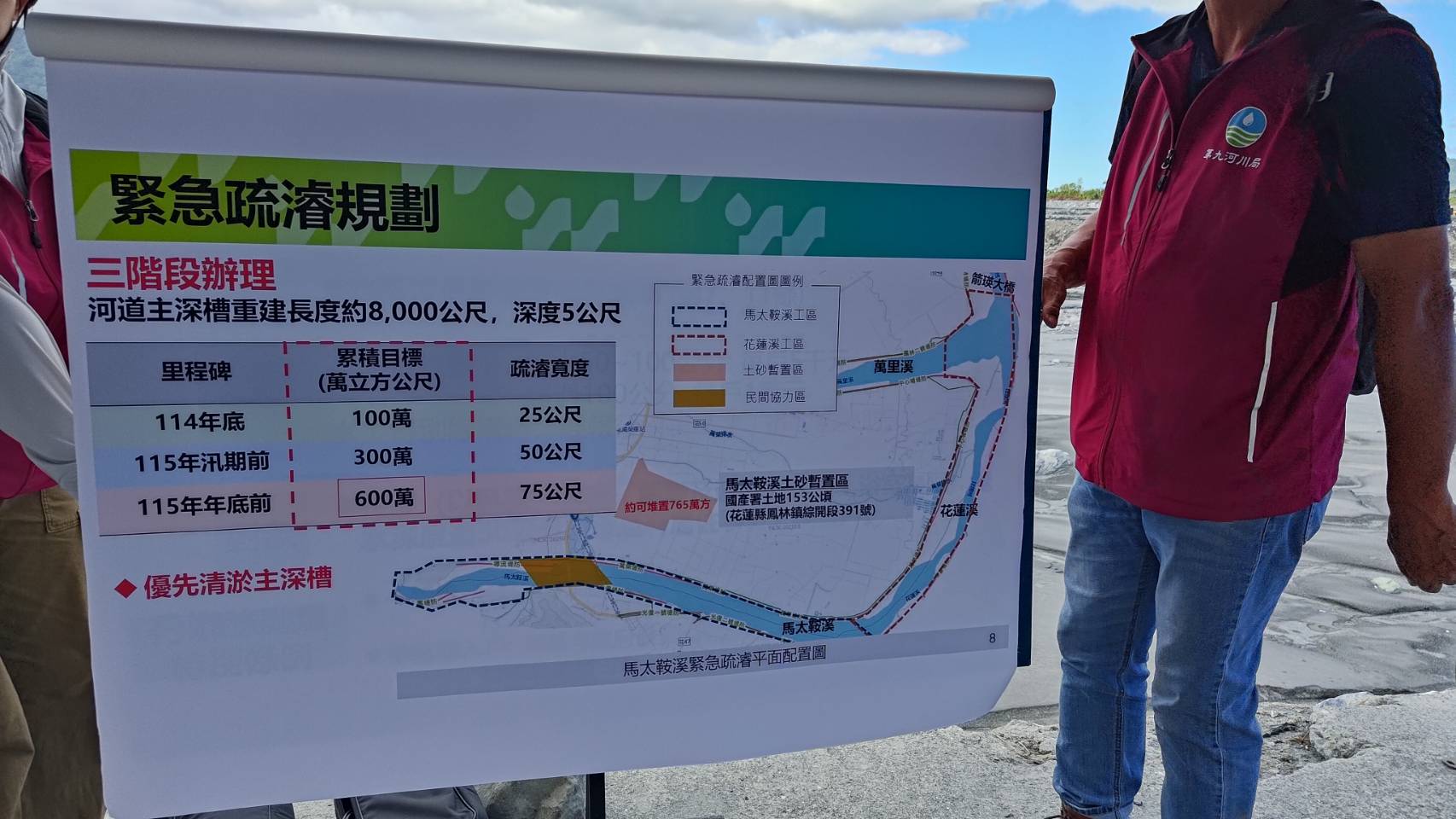

潰壩後,馬太鞍溪的地形已完全改觀。堰塞湖帶來的土砂堆積量有三億方,中游河道堆積達40到50公尺,下游河道也淤高3到5公尺。另外在馬太鞍溪橋下游,長達2860公尺的堤防,在堰塞湖潰壩時被洪水沖毀,萬一下大雨,下游聚落勢必再溢淹。水利署加緊趕工在缺口施作臨時性堤防,10月4日初步完成3公尺高的土堤,接下來還要在土堤前方加設鋼網與混凝土,並加高到5公尺,預計明年汛期前可以重新修復堤防。

由於馬太鞍溪河床淤積嚴重,水利署長林元鵬表示,預計在今年底前疏濬100萬方土石,明年汛期前疏濬300萬方,到明年底疏濬600萬方土石。由於上游還有3億方土砂會不斷下移,疏濬會是一項長期工作。

馬太鞍溪河床在潰壩前,就比市區高出10多公尺,是一條懸河,現在又有巨量的土石堆積,靠疏浚和加高堤防,能確保下游聚落的安全嗎?居民吳永斌認為,目前河道通洪斷面不足,往花蓮溪匯流處呈90度轉彎,洪水直衝阿陶莫部落,築堤圍堵恐怕無法治本。由於馬太鞍溪北岸都是農田,他建議河川局往北擴大河川斷面,適度地疏導洪水,才能讓光復地區免於淹水災害。水利署長林元鵬則表示,分洪的方式有困難,如果把堤岸做厚實,配合土砂管理,應該可以解決溢淹問題。

10月4日,林業保育署委託空勤總隊進行空中勘查,馬太鞍溪堰塞湖壩頂高度已降低至80公尺左右,蓄水量減少為590萬噸,是溢流前的6.4%,但下游土砂淤積嚴重,因此維持紅色警戒。未來堰塞湖集水區日雨量如果達到100毫米,林保署花蓮分署就會直接通知花蓮縣警局,由鳳林、長橋和光復派出所同時按壓海嘯警報。

相較於淹水、土石流,堰塞湖發生的頻率低,民眾很難判斷它的風險,一旦潰決,造成生命與財產的損害,往往超乎想像。災害防救的分工不能成為卸責理由,重新檢討防災的每個環節,從監測、模擬、風險溝通、預警到疏散避難,才能在面對堰塞湖災害時,有更好的應變能力。

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如