飛鳳村舊地名叫「天花湖」,這個四百多人的小村落,大多依靠種植桂竹與果樹為生,由於地處偏僻、交通不便利,再加上山上謀生不易,年輕一輩紛紛外出工作,村子裡留下的多半是老人和小孩。

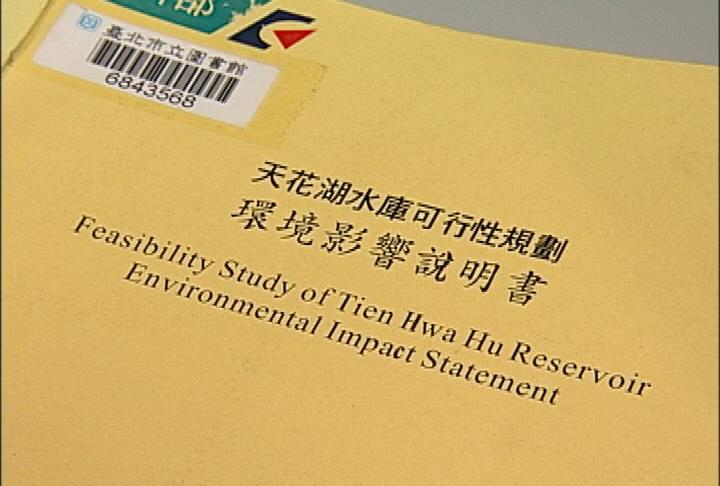

傳從日治時期起規劃建水庫 水利署進行可行性評估

傳說飛鳳村從日治時期就規劃做為水庫的預定地,不過因為沒有確切的文獻證明,因此什麼時候劃設的也就不清楚,可以確定的是在民國七十四年台灣省水利局就提出了後龍溪水源利用方案,其中就提到打算興建天花湖水庫的規劃。民國八十七年水利署開始陸續進行各種層面的可行性研究,包括地質、生態、斷層帶等等,不過一直都沒有確切的動工時程,讓飛鳳村的未來充滿不確定性,也讓地方建設停滯不前,加速村子的沒落。

直到民國九十一年,興建天花湖水庫的計畫被納入六年國建,要蓋水庫的動作才越來越明顯。根據水利署表示,蓋天花湖水庫的目的是因應民國110年以後,苗栗地區人口成長,用水需求會有所增加。

再加上苗栗縣政府為了促進地方繁榮,積極地招攬大型園區進駐,大幅地增加用水需求,預計需水量會從現在的20萬噸增加到38萬噸,而為了解決不夠的十八噸,水利署計劃興建天花湖水庫。

天花湖水庫預計採離槽式設計 從後龍溪引水

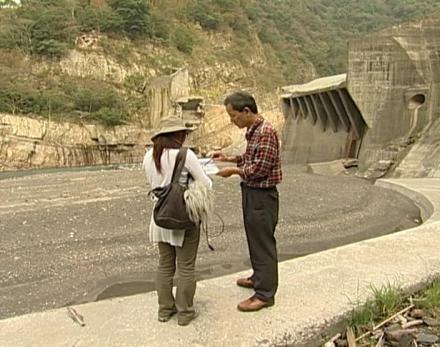

天花湖水庫採離槽式設計,從後龍溪打鹿坑設置攔河堰,引水到天花湖水庫,再用涵管輸送到明德水庫,估計每天可以提供26萬噸的水,來補足明德水庫水量的不足。

在後龍溪設置攔河堰會破壞後龍溪河川樣貌,也對當地的水族生態有所影響。後龍溪是餵養苗栗縣市農業發展的母親之河,從後龍溪引水出來的灌溉水渠,蜿蜒地四處分布,不但供應了農業用水,也提供生物的最佳棲息場所,如果攔河堰完全截流的話,將會影響到公館、銅鑼等地下游農業用水。

村民們也憂心後龍溪流域內發展的精緻農業跟溫泉產業,所產生的農藥滲漏跟廢水排放問題,會影響後龍溪作為民生用水的水質。

不過矛盾的是,隨著農村社會的沒落,飛鳳村就像是處於停滯中的狀態,沒有發展也看不到未來,於是村民也想藉著水庫,讓飛鳳村未來可以朝休憩觀光的方向邁進。

村長盼徵收後採全村安置的方式

水庫淹沒的範圍,是從飛鳳村的1鄰到9鄰,共達303公頃左右。如果水庫一旦決定興建,這九個鄰一百多戶的村民勢必都得搬遷,為了讓大家不至於遠離現在的生活,飛鳳村村長邱仁浪找到一處大約五公頃的土地,希望能在此地重建家園。

種種的疑惑與不安,都讓水庫的興建充滿變數,目前天花湖水庫二階環評正在送審中,預計九十七年八月底,蓋與不蓋之間,馬上就會有所定論。

側記

第一時間聽到水庫要興建的消息時,馬上想到的是,我們的水真的不夠用了嗎?為什麼還需要蓋水庫呢?當得知缺水的原因是考量民國110年苗栗的人口數成長之外,還有為了六大科技園區的設置,心裡不免感到疑惑,這幾年來縣市政府為了促進地方繁榮發展,所以頻頻招攬大型園區像是生醫園區或是工業園區進駐,但大型園區的運作也大幅增加用水的需求,這些都是引發需要興建水庫的原因,但工業區或是其他的大型園區真的就是救命的萬靈丹嗎?當我們大量消耗自然資源之後,才想要挽回,傷害往往都難以回復。