澎湖中興國小教室中,藝術家張凱婷、胡淑淳結合多間設計工作室,共同為學生帶來土板創作課程。學生在陶土板上,刻出不同圖案,展現自己的理想。

張凱婷是澎湖人,南藝大畢業後在台灣工作,近幾年開始台澎兩地居住,想利用所學,為故鄉做些事情。胡淑淳熱衷陶藝創作,跟著凱婷來到澎湖,想尋找新的創作契機。他們想知道澎湖過去煮魚的工具-魚灶,如果改成燒陶,將會出現怎樣的作品。

澎湖漁業發達,過去許多漁村,都會有家族興建魚灶,捕魚回港後,立即烹煮。曬乾就可以長期保存。一直到20 、30年前,漁業資源減少,加上魚貨開放進口,魚灶走向沒落,甚至開始廢棄毀壞。

取澎湖在地泥土製陶 手捏現撈魚貨

張凱婷、胡淑淳在後寮漁村,找到一處修復的魚灶,進行燒陶藝術創作。他們向居民請教,在澎湖就地採陶土,讓藝術品的根源就是澎湖土質。採完陶土進行清篩,再利用沉澱,取得黏土。

取得製陶黏土後,張凱婷來到市場,尋找魚類製作模具。澎湖長期有曬製魚乾傳統,乾貨行陳列各種美味魚貨,他們尋找完整的魚類乾貨,做為製模樣本,在形體上必須挑選。

魚乾到位,開始用石膏作模,細修模具,這樣製作陶板時能更逼真。接著帶上揉好的黏土和模具,來到後寮活動中心,邀請社區長輩共同創作。

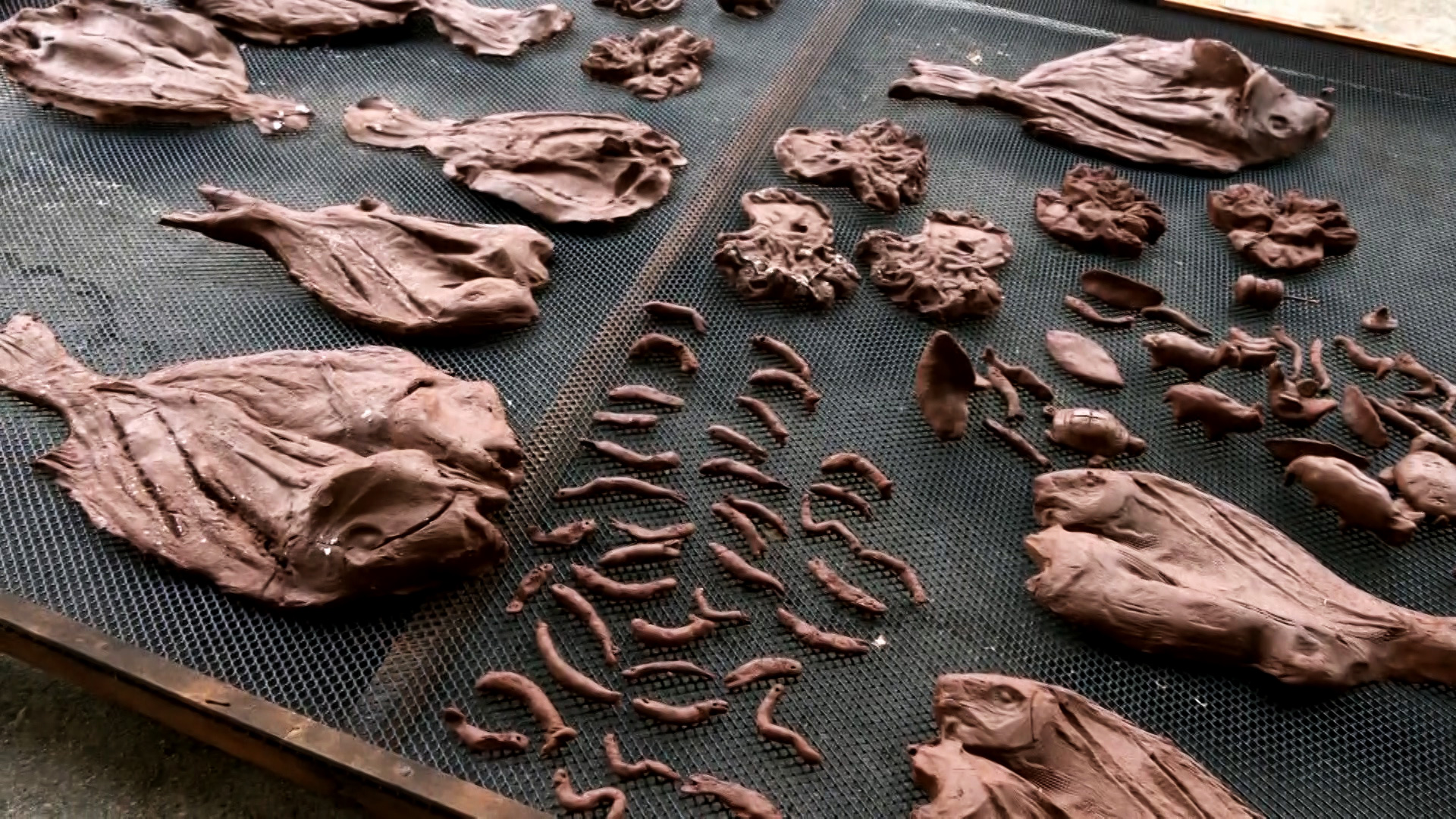

長輩們輕輕鬆鬆捏出丁香魚,用模具灌製青嘴和小隻章魚,捏出過去在澎湖海洋各種熟悉生物。捏好的陶土,需要風乾,藝術家特別放到過去的曬魚網上,重現過去的漁村生產過程。

之後將作品將送入魚灶燒製,進灶前依循傳統,舉行拜灶儀式。利用魚灶的燃燒空間,作為窯室,小心放入作品。放置完成,空隙填滿海砂,然後生火,到夜間一直守窯添柴,讓溫度不斷上升。

夜色海岸,魚灶微光,作品將在天明時揭曉。挖開海砂,作品漸漸現形,可愛的小丁香魚、青嘴、章魚因為溫度,展現不同樣貌,這也是魚灶燒陶的趣味,在不確定中,展現作品的自然特色。

不同社區修復魚灶 賦予新價值

魚灶在澎湖大量被棄置毀壞,少數社區展開修復,南寮社區修復魚灶,成為鄉土活動場域,長輩介紹過去魚灶用的燃料,並增加在地特色的活動,遊客不會只是打卡拍照、走馬看花,而是能更理解在地的歷史。(延伸閱讀:不一樣的南寮|澎湖生態農業社區 )

魚灶燒陶的後寮社區,因為一條天堂路海堤,早已成為旅遊必到之處。過去完整的魚灶空間,建有多口灶爐,還有石造工作室,社區慢慢修復,並成為展示空間,張凱婷、胡淑淳的藝術創作,激發社區的新思考。

海岸旁,灶口重新燃起火光,一如過去的暗夜工作場景,藝術家尋找藝術新價值,老魚灶再現歷史新風貌。

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如