澎湖望安離澎湖本島約一小時船程,是旅遊澎湖拜訪小島的美麗景點,花宅聚落的曾依苓撿拾銀合歡枝條當柴火,為魚灶炊事活動做準備。銀合歡是外來種植物,在澎湖到處生長,已經形成危害,也會撐破牆體、破壞老屋。

曾依苓離島讀書,畢業後在馬祖推動聚落振興,後來想要回到澎湖,幫助故鄉。他的回鄉行動,不只是心願,也是傳承,父親過去曾到台灣工作,不斷找機會回到望安教書,然後一直守在故鄉。

旅居國外青少年訪花宅 體驗魚灶文化

一群居住各國的台灣青少年,趁暑假來到望安,瞭解台灣文化。他們參觀望安海龜館,認識島嶼海洋生態。團隊還安排拜訪花宅,體驗魚灶文化。

花宅登錄為聚落建築群,曾依苓的老家,是第一批修復的古厝,華麗的建築立面,成為參訪重點。澎湖海域有大量珊瑚,死亡的珊瑚稱為硓𥑮石,成為建材,所以牆面上有多樣珊瑚種類,如同一個生態展示牆。

過去曾家有建設魚灶,烹煮加工漁獲。現今魚灶已經不再加工生產,成為文化資產。

這次不只解說,還要實際體驗魚灶烹煮工作,曾依苓的父親示範如何灶口升火。曾依苓則搬出許多老用具,蒸魚的竹篩,提取的鉤具,都是年輕人沒看過的東西。滾熱的蒸氣,鮮味的魚香,重現過去魚灶的忙碌時光,現煮海味,讓學生們吃的很開心。(延伸閱讀:澎湖老魚灶的新風貌|燒陶創造藝術新價值)

曾依苓全力協助學校的鄉土教育,舉辦許多藝術活動,讓學童認識故鄉。同時讓花宅成為島嶼入口,邀請藝術家登島,用換宿方式,協助聚落發展。

2025年,花宅成為台灣百大文化基地,文化部長李遠與明星陸小芬一同共遊聚落,曾依苓安排泥染活動,體驗聚落文化魅力。陸小芬回憶,過去許多作品在望安拍攝。文化部長李遠指出,望安過去是重要的電影拍攝地點。

回鄉多年,故鄉重新展現活力,外界肯定曾依苓的努力,但他卻有著莫大壓力。一面協助故鄉發展,一面尋找人生定位,在忙碌中,求平衡。

澎湖西嶼青年 利用苧麻纖維發展創作

澎湖西嶼青年王昭淳,居住在大池角聚落,尋找生長在聚落邊的野生苧麻。她從事纖維藝術創作,一直想從聚落的傳統植物,發展出新的藝術。

回到故鄉後,他參加藝術創作計畫,計畫以苧麻造紙,做為藝術材料。將取得的苧麻,開始柔化,降低纖維韌性。妹妹暑假回鄉幫忙,他說姐姐是一位有想法、很堅持的人。

王昭淳和學校合作,教導學童造紙。透過認識苧麻,瞭解過去漁具的基本材料。他還將一間老屋改造成工作室,也展示學生和藝術家的作品。

想留在澎湖創作,必須克服經濟問題,除了爭取藝術計畫,也要開啟斜槓人生。讓自己先站穩腳跟,再協助社區、學校。

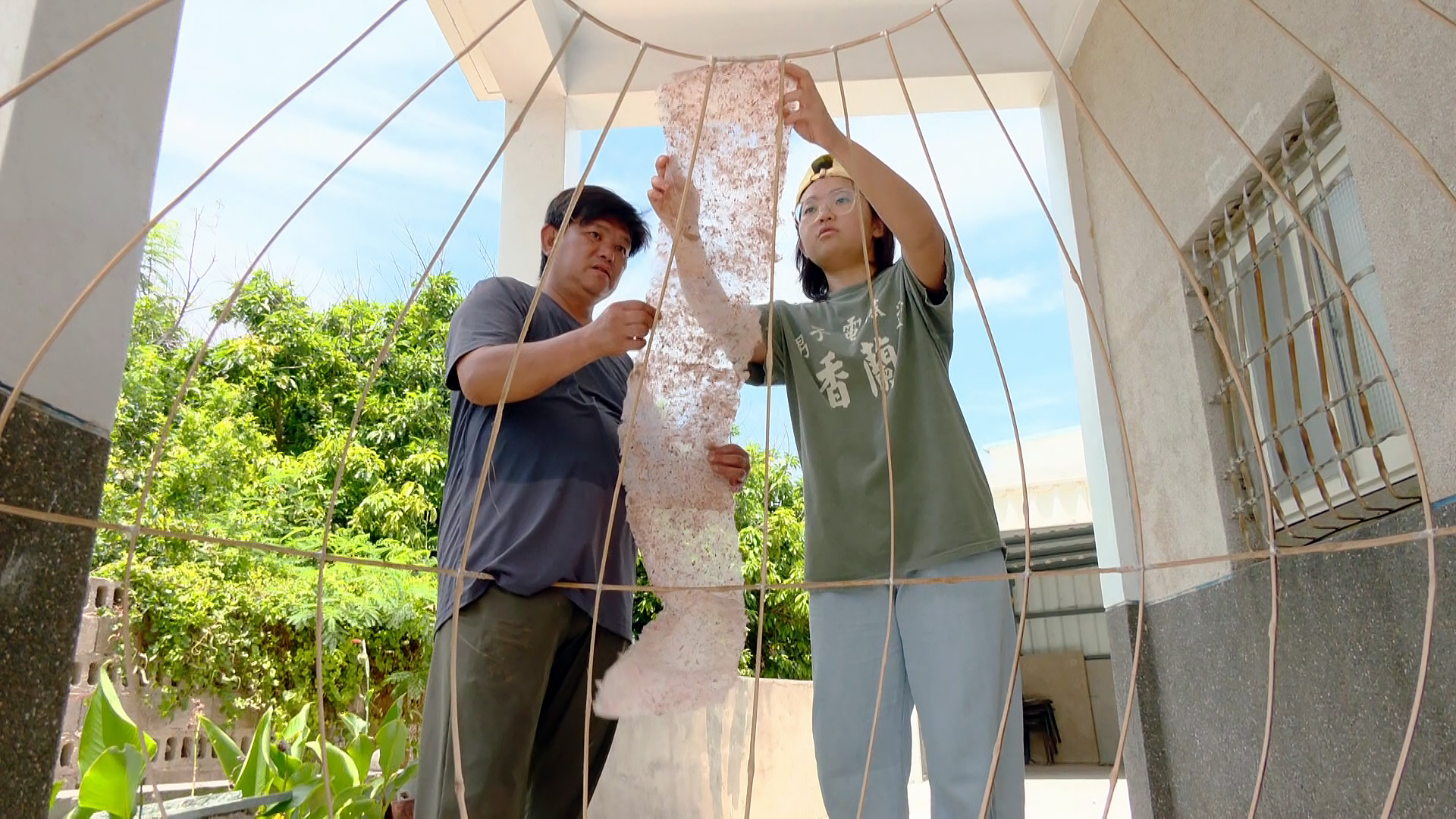

和傳統糊紙匠師合作 呈現不一樣的大型燈籠

造好的紙漿,抄出紙張到陽光下曬乾,他想利用這些紙張,製作一個大型燈籠。澎湖糊紙匠師楊朝舜協助製作支架,共同完成燈籠作品。楊朝舜是澎湖重要的糊紙匠師,西嶼輪普的紙糊大士爺,都是出自他的製作。

造紙燈籠高高掛大廳,粗獷的紙質,沉穩的染色,增加藝術魅力,重現風調雨順、國泰民安的歡慶氣息。

澎湖人來人往,有人因為理想遠走,有人因為依戀回鄉,在走與留之間,書寫澎湖的故事。在海角一隅,留下的人守護故鄉,等待回鄉的遊子,愛島的遊人。

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如