高位珊瑚礁森林與梅花鹿的相遇

大約在五十萬年前,板塊運動將海底的珊瑚礁抬升至海平面以上,形成高位珊瑚礁地形,抬升之後隨著風化作用產生稀薄的土壤,植物種子透過海漂、風吹後來到這塊土地,面對秋冬的落山風、夏季的暴雨、海邊鹽霧,長成了這片墾丁的高位珊瑚礁森林。

為了生存,植物以各式樣態來適應環境,農業部林業試驗所研究員陳巧瑋,帶著我們看深根至珊瑚礁岩縫的白榕時說到:「能在珊瑚礁石灰岩地形生存的植物,它的根可以穿過孔洞,所以我們說它是在夾縫中求生存」。獨特的森林生態系,讓林試所在1994年主動向當時的農委會申請成立「墾丁高位珊瑚礁自然保留區」。

梅花鹿又是怎麼來到這片土地的?一般認為梅花鹿在荷蘭時代便被大量獵捕,1969年從台灣野外絕跡,到了1980年,國際保育組織開始重視梅花鹿保育,1982年成立的墾丁國家公園便被賦予這樣的任務。1984到1985年間,陸續自台北市立動物園引進22頭梅花鹿到社頂復育工作站,復育出數量頗豐的圈養族群,並持續累積動物行為、病理、對植被影饗的研究,最終經過野化訓練後,1994年在社頂正式將五雄五雌的個體,野放至自然,同一年正好墾丁高位珊瑚礁自然保留區成立,地理位置上社頂也正好在高位珊瑚礁保留區旁。

延伸閱讀》落入人間的梅花鹿|從絕跡到復育回歸的故事

相遇之後植被的變化

1994到2009年間,墾丁國家公園管理處仍陸續在社頂、龍鑾潭、九鵬基地、出火等處進行野放,並委託陳順其、顏士清、裴家騏等學者做族群量調查。裴家騏老師說明,最開始的十年,大家擔心的都是梅花鹿能不能在野外存活,即使少數研究發現在社頂復育站中,有植物被環剝的現象,但沒有人料想到梅花鹿開始對森林產生影響;而負責長期森林動態樣區監測的林試所副研究員伍淑惠,率先在2006年時發現高位珊瑚礁森林中的幼苗、稚樹開始出現梅花鹿食痕,1996年開始的動態樣區研究,更進一步證實了這個趨勢。

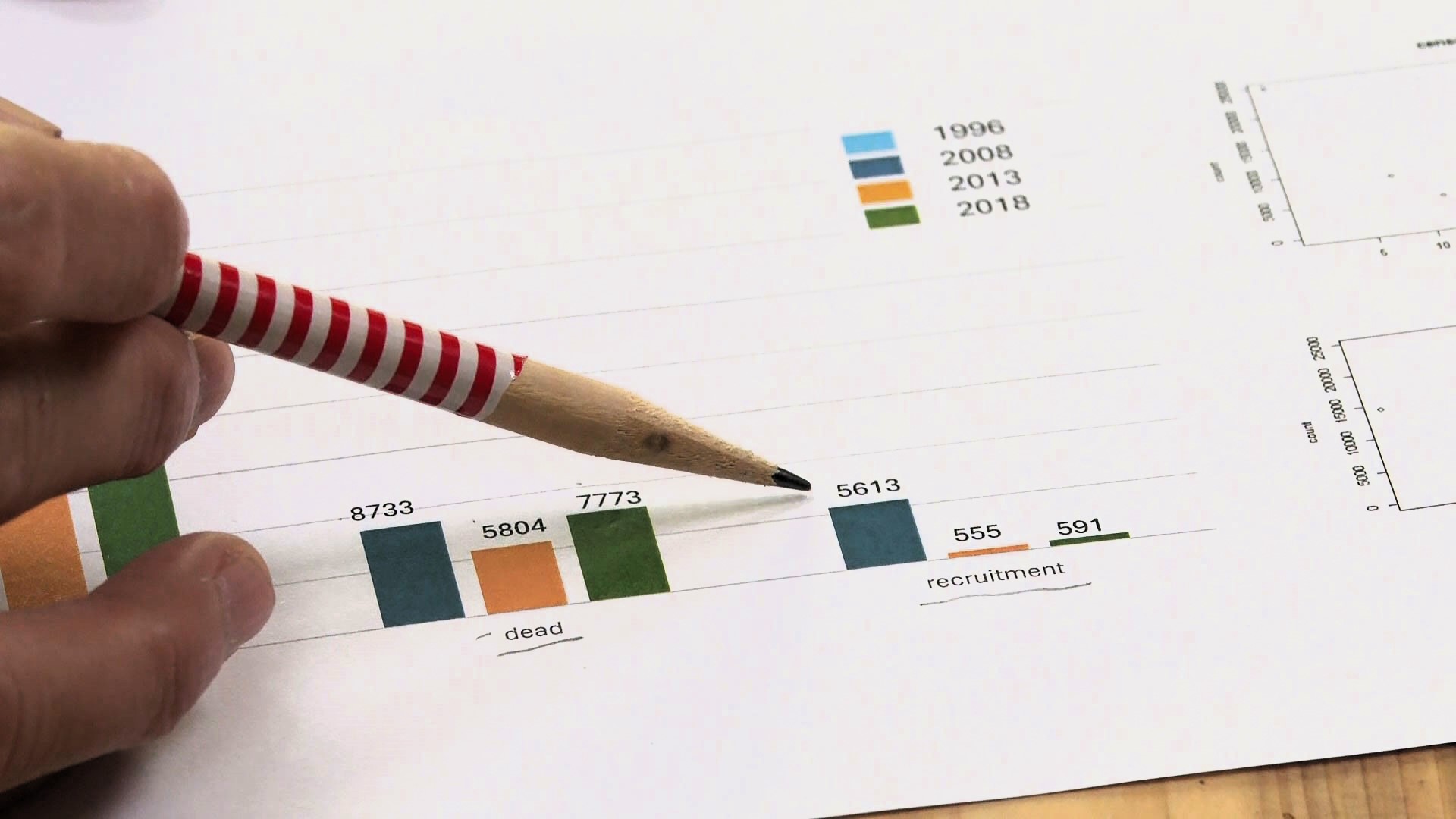

動態樣區是在高位珊瑚礁森林中劃出一個10x10的樣區,五年盤點一次樣區內每棵直徑超過1公分的木本植物,並做位置與樹徑的記錄,以了解森林的動態變化。根據1996至2018年間的調查趨勢,原來樣區內有42000多棵樹,2018年僅剩下25880棵;新增樣木部分更是從5600多棵下降至591棵,這意味著幼苗被啃食相當嚴重,伍淑惠從齒痕、排遺等現場觀察,認為梅花鹿族群增多便是主因。

為了找出原因,林試所副研究員葉定宏藉由墾管處與林試所在高位珊瑚礁保留區中架設的圍籬,在內外分別拉穿越線做木本植物調查,進一步確認了在圍籬內沒有梅花鹿取食的樣區,在多樣性與數量上都更好。葉定宏還另外做了梅花鹿取食偏好的實驗,確認梅花鹿即使有偏好的取食習慣,但隨著森林食物下降,取食範圍可能從本來50%的物種,擴大到75%,剩下來未被取食的幼苗則面臨被磨角的危機。

公鹿為了打鬥訓練等因素,會利用樹幹磨角,其中樹徑十公分左右的植物,最容易受到影響, 2020年更開始發生皮孫木成樹被啃食、環狀剝皮的警訊。從被磨角到環狀剝皮,木本植物的輸導組織被破壞,等待的就是樹木逐漸死亡。

隨著梅花鹿族群擴張,高位珊瑚礁森林內的幼苗已經不夠取食,導致需要直接去啃食樹皮;而一旦大樹因為環狀剝皮或颱風造成倒伏,又沒有新樹苗可以補充時,陳巧瑋認為,森林有可能會退化成疏林。幸好2022年的皮孫木環剝沒有持續,會不會導致森林退化成疏林,目前也還不確定,不過伍淑惠調查過程中發現,銀合歡、香澤蘭等入侵植物,趁著森林劣化,已經開始在這裡落地生根。

損害控制:保護森林的圍籬

為了保護高位珊瑚礁森林,2018年墾管處先挹注經費施做「金屬菱形網」圍籬,但遇到無法克服崎嶇地形和山豬翻拱的挑戰。2019至2020年間則做了尼龍網圍籬,並增加下擺與金屬菱形網,防止梅花鹿以啃咬方式破壞圍籬,總面積8公頃左右。

台灣野生動物學會研究員梁又仁曾受墾管處委託研發各式圍籬的可能性。他指出,對於大面積圍籬,需要用「蜂巢狀」的方式,一旦鹿隻碰到破口進入,再趕出來的難度才會降低;圍圍籬也需要專業團隊協助並定期養護,但大範圍蜂巢狀圍籬,意味著資金與養護成本皆會大幅提高;另外,目前墾管處在補助農民受到梅花鹿侵擾時,其中一項便是補助圍籬材料費用,讓農民自己搭設,一來對老農是極大負擔,二來也經常發生因架設不夠完善讓梅花鹿入侵,而發生梅花鹿纏網死亡的狀況。為了改善纏繞死亡的狀況,墾管處近年來也將圍籬補助材質,從軟網改為金屬菱形網。

延伸閱讀》轉角遇到鹿|梅花鹿族群擴散的衝擊

相關新聞》梅花鹿復育有成 數量過多農作反受害

梅花鹿族群的數量與分布

梁又仁受墾管處委託,調查梅花鹿在野外的數量與分布,根據文獻顯示,2000年以前基本上是以社頂為中心做野放,2000年以後陸續在龍鑾潭、出火、永靖等地點野放,族群分布也從以社頂為主,擴散點狀分布。數量評估上,則是因為歷年使用的測量工具未統一,只能做簡單對比。

2000年,台灣野生動物學會理事長裴家騏做的族群量預估,社頂核心約有80頭梅花鹿,2004年時估計墾丁中南部約100~250隻;2017年估算族群量,墾丁中南部已達到1300隻的規模;2024年最新的調查報告顯示,已達到2800隻的規模,族群成長相當驚人,梁又仁認為這樣的族群量還未到極限。

管理目標與控制梅花鹿族群量

到底梅花鹿是不是真的已經超過環境負荷?我們該採取族群管理手段了嗎?墾管處表示,以一個正常野生動物族群來說,2000隻左右的規模並不算多且有成長空間,不過因為地理阻隔、人為開發、馬路切割等因素,導致棲地零碎化,因此族群過度集中在社頂一帶,影響高位珊瑚礁森林。而從社頂一帶的密度來看,每平方公里40~50隻左右的規模,梁又仁認為,從世界各國的研究都顯示,是非常高的密度,但是又該降到多少才是適合的呢?

林試所恆春中心前主任林照松指出,國外文獻認為每平方公里5隻就是非常高的密度,最多10隻。葉定宏表示,目前高位珊瑚礁森林的圍籬範圍大約是8公頃,可以藉由鹿隻偶爾闖入做為基礎,慢慢摸索出能讓高位珊瑚礁森林持續更新的適當族群量。

近年墾管處已經在嘗試圍籬引鹿與研發節育疫苗等方式,希望局部降低梅花鹿族群。圍籬引鹿是透過原本社頂工作站的圍籬,讓梅花鹿群自然進入後,關閉閘門捕捉,再移至復育區,對鹿隻較為友善,但缺點是效率低;節育疫苗則是在不希望射殺梅花鹿的方式下,降低生育率進而控制族群量。

事實上要以生育率來降低梅花鹿的族群量,相當困難,屏東科技大學野生動物保育所教授陳貞志解釋:「通常生育率控制族群量會應用在類似螃蟹、青蛙等物種,『子代數量多、存活率低、壽命短』,控制生育率後便能快速降低其族群量;而梅花鹿族群的特點是『子代數量少、存活率高、壽命長』,因此節育疫苗需要作用時間長,才不會作用完一兩年後,梅花鹿因為壽命長又能開始生育。」

另外陳貞志說明,節育疫苗也需要覆蓋率夠高,如果不能在生殖季開始到下一個生殖季,短短半年時間內達到七至八成的疫苗覆蓋率,也無法降低族群量。而短時間施打疫苗也是難題,因為如何捕捉、施打,甚至辨識個體不至於重複施打,都關乎野外實作時的效率問題,也因為梅花鹿在野外壽命長達20年左右,即使覆蓋率高了,數量也是緩慢下降。陳貞志也提醒,任何族群量控制方法都需搭配詳細的持續監測、研究,像是野外梅花鹿族群的自然死亡率、出生率等等,免得反而造成族群滅絕,尤其是在梅花鹿總數仍不算多的狀況下。

未來該怎麼走?

採訪的最後,記者向陳貞志老師提出了,我們到底該不該野放梅花鹿的疑問,他如此回答:「我們現在看到的只是梅花鹿對原生植被的破壞、對於農作物的破壞,事實上台灣早期有梅花鹿的時候,原生植被該長什麼樣子,有梅花鹿的狀態之下,它的生態環境是怎麼樣,多樣性有多高?有哪些物種會跟它共生,或是有哪些物種依賴它生活,其實不是很清楚。」老師進一步解釋,台灣有生態學研究以前,梅花鹿就已經從野外消失,我們對於牠在野外的行為模式其實都不了解。如果今天對於高位珊瑚礁森林的管理目標是「生物多樣性」,讓植被長回來、生物可以進來運用,可能就得嘗試降低梅花鹿的族群量。

梁又仁則提出「分區管理」的概念,如果在高位珊瑚礁森林、農業區等地希望降低族群量,但某些觀光區如水蛙窟,則希望盡量能讓觀光客看到,因此未來在不同地區設定不同的族群管理目標,也許是可行的方式;裴家騏老師則更關注未來梅花鹿持續擴張的狀況下,一般農民如何與梅花鹿共存,他提出國外曾有部分補償農業損失、農業微型保險與教育農民接受部分損失等綜合方式。

葉定宏副研究員戲稱自己可能是最討厭梅花鹿的植物研究者,但他仍不會覺得野放梅花鹿是錯誤決定,只是自1994年野放至今已經過了將近30年後,我們到底能不能找到好的方式,讓森林、農作、人與梅花鹿好好共存而非衝突呢?