消失數十年的罕見昆蟲 隱身於墓地

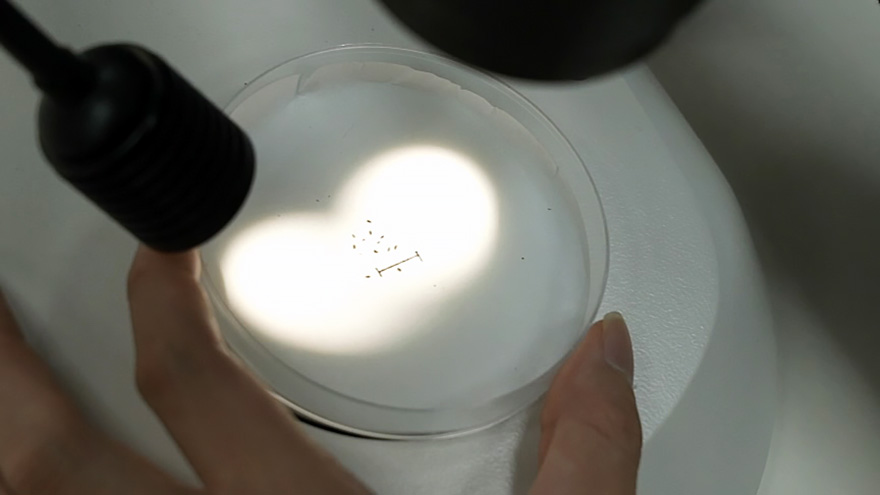

即使是大白天,墓地也不是一般人會特別造訪的地方,不過昆蟲研究者施禮正,為了尋找夜行性的蛾類,時常夜訪苗栗一帶的墓地,他仔細搜尋每一片芒草的葉背,終於發現了一隻布滿細毛的綠色毛蟲,這是劍紋掌舟蛾的幼蟲,成蟲的色調與形狀有如一根枯枝,別看牠外表平凡無奇,卻是十分罕見。施禮正興奮地說:「你們今天看過牠之後,也算是台灣少數有看過活體的人了。」

施禮正表示,近十幾年來公民科學興起,不少生物類群都有相關網站,例如2011年左右開始徵集民眾觀察紀錄的飛蛾資訊分享站,但這麼多年來,劍紋掌舟蛾的觀察紀錄總共只有五筆,而且所有觀察紀錄都集中在苗栗的墓地,同一個公墓近年還發現了黃條天蛾、大牙土天牛等稀有昆蟲。

這三種昆蟲的共通點是,都會取食甘蔗,過去被視為蔗田裡的害蟲。施禮正解釋,牠們在蛹或幼蟲階段,待在土裡的時間可能長達半年左右,蔗田面積減少,以及甘蔗收成後進行深耕、重新種植的做法,可能是這些昆蟲消失的主因。「不過令人驚奇的是,牠們竟然會在像是墓地這樣的地方,找到生存的小小角落。」

根據施禮正的研究,黃條天蛾和劍紋掌舟蛾不只會吃甘蔗,也會吃包括芒草在內的各種禾本科植物,因此食物來源顯然不是牠們分布侷限的原因。他推測,牠們可能需要仰賴大型禾本科植物才能生存,一般的公園綠地不會放任雜草叢生,河床則是有氾濫的可能,濕度變化劇烈,不會翻土、也不會頻繁除草的墓地,因此成為這些昆蟲的避難所。

有趣的是,並非所有墓地都適合這三種昆蟲生存。施禮正觀察,只有客家族群的墓地能穩定發現牠們的蹤跡,因為客家習俗在元宵節後就會陸續開始掃墓,當地表進行除草、燒紙錢等活動時,這三種昆蟲的蛹或幼蟲還在地底,不太會受到干擾。

掃墓活動無意中 創造瀕危植物的生存空間

不只是昆蟲,植物研究者王偉聿指出,墓地中還有許多台灣植物紅皮書認定的瀕危植物,它們需要開闊、遮蔽較少的草生地,這樣的環境大多位於平地、丘陵,容易被開發,導致它們的棲地越來越少,而在墓地中,為避免樹根生長破壞墳墓,墳上的樹苗大多會在每年掃墓時被移除,這些人為干擾,無意中為瀕危植物創造出生存空間。

然而台灣地狹人稠,近年許多公墓陸續遷葬,改作其他用途,墓地生態也面臨新的危機。2022年,林業保育署新竹分署與林業試驗所合作,在苗栗後龍半天寮設置復育區,將部分瀕危植物集中到這裡培育,嘗試進行人工繁殖,不過研究人員發現,其中一種瀕危植物新竹油菊,採集到的飽滿種子數量偏低。

林業試驗所助理研究員陳建帆推測,這種現象有可能是遺傳多樣性不足所導致:「如果我們把種原集中保存在一起,風險太高,所以最終目的,還是把它引回原棲地周邊的自然環境,讓它們能自行繁衍。」

苗栗縣通霄鎮的新埔社區,是靠海的丘陵地,在強烈海風吹拂下,樹都長不高,加上早期居民會在山上放牛吃草,自然與人為因素,共同創造出部分瀕危植物喜歡的開闊環境。林試所與林保署認為,這裡很適合作為復育基地,除了舉辦講座活動,讓社區居民、學校學生認識這些植物,也將新竹油菊、島田氏雞兒腸等瀕危植物,種植在當地新埔國小的花圃中。

保育某些物種相對容易 要複製整個生態系卻很難

有些長在墓地的植物具有藥用價值,有些則是缺乏研究資料,不論是瀕危等級,或它們在自然界裡扮演的角色,都尚未釐清,但墓地生態之所以需要關注,並不只是因為少數稀有植物或昆蟲。

王偉聿解釋,植物紅皮書對瀕危等級的評估,不僅是針對植物本身的族群數量多寡,也包含它野外生育地的評估,如果某些植物被認定是瀕危狀態,可能代表它的生育地也非常稀有、具有不可取代的價值,「我們可以保育某些物種,但沒辦法複製這個生態系。」

施禮正指出:「某種昆蟲的消失,反映的其實是某種特別的棲息環境產生了變遷,會消失的並不是只有那種昆蟲,還包括這個棲息環境中,我們已知和未知的各種生物。」

墓地生態系,起初是人為活動無意間創造出的生態方舟,隨著殯葬習俗逐漸改變,我們和這些動植物的關係,又來到一個轉捩點,這個生態系是否能持續存在,取決於我們是否能在土地利用及生物多樣性之間,找到平衡。