「生活」相關報導

新加坡的水與綠》花園中的城市:不只是綠化還要打造生物多樣性

新加坡位處熱帶、終年高溫,但七、八月的氣溫,卻沒有像台北這麼炎熱,很大的原因,要歸功綠化的成功。從「花園城市」到「花園裡的城市」,新加坡如何翻轉水泥叢林,創造人與生態都能呼吸的空間?

【食農教育】小學生辦桌|從耕種到料理

一個充滿食物的學校,笑聲最多的課,不在教室裡。一雙雙稚嫩的手,陪伴種子到餐桌,他們想完成一場夏夜晚宴,親手為師長煮出謝師宴。超迷你的小田、果園、菜園,還有魚菜共生,這些都位在台南官田國小的校園裡,五年前到任的校長林保良,正進行一場獨一無二的食農教育。

不只是務農|香港女生來台實踐田園夢

陳芷琳,一個剛滿三十歲的香港女生,在香港大學讀書的時候,念的是「生態及生物多樣性」。2015年7月,她放下才新婚的先生,獨自一人跑到台灣學習務農,一待就是一整年。她解釋:「我去緬甸幫助難民時發現,他們真的很需要農業,可是我只是個很普通上班族,所以希望可以透過來台灣,體驗做農,讓自己認知更多。」

燒不掉的垃圾危機|台東焚化爐啟用爭議

建農垃圾掩埋場收納全台東市的廢棄物,容量有33萬5000立方公尺,目前只剩下7.5%的掩埋量,已經接近飽和。台東縣有十三座垃圾掩埋場,幾乎都和建農垃圾掩埋場一樣有爆滿危機,尤其是人口較多的鄉鎮,剩餘掩埋量都低於一成。所以過去幾年台東的垃圾都是委託外縣市代為焚化,最早是屏東縣,後來是高雄市。

巴黎的2度C約定(2016年卓越新聞獎得獎作品)

全球第一個氣候公約巴黎協定在2016年11月生效,各國自訂溫室氣體減排量,要將全球升溫控制在攝氏2度以內,巴黎協定是如何產生的?又有哪些挑戰?一起來回顧我們的島在巴黎的第一手報導。

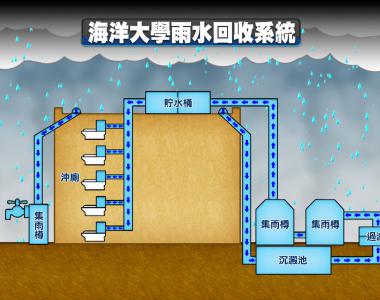

打造城市水庫|不浪費老天爺給的水

台灣是全世界排名第18的缺水國,乾旱缺水、颱風豪雨也缺水。既有的水庫因為淤積嚴重、壽命縮減,新水庫的開發又充滿困難,尋找新水源是未來大挑戰。其實,建築物、公園甚至高架道路,都是雨水收集的好幫手。該如何將上天的贈與,好好利用?