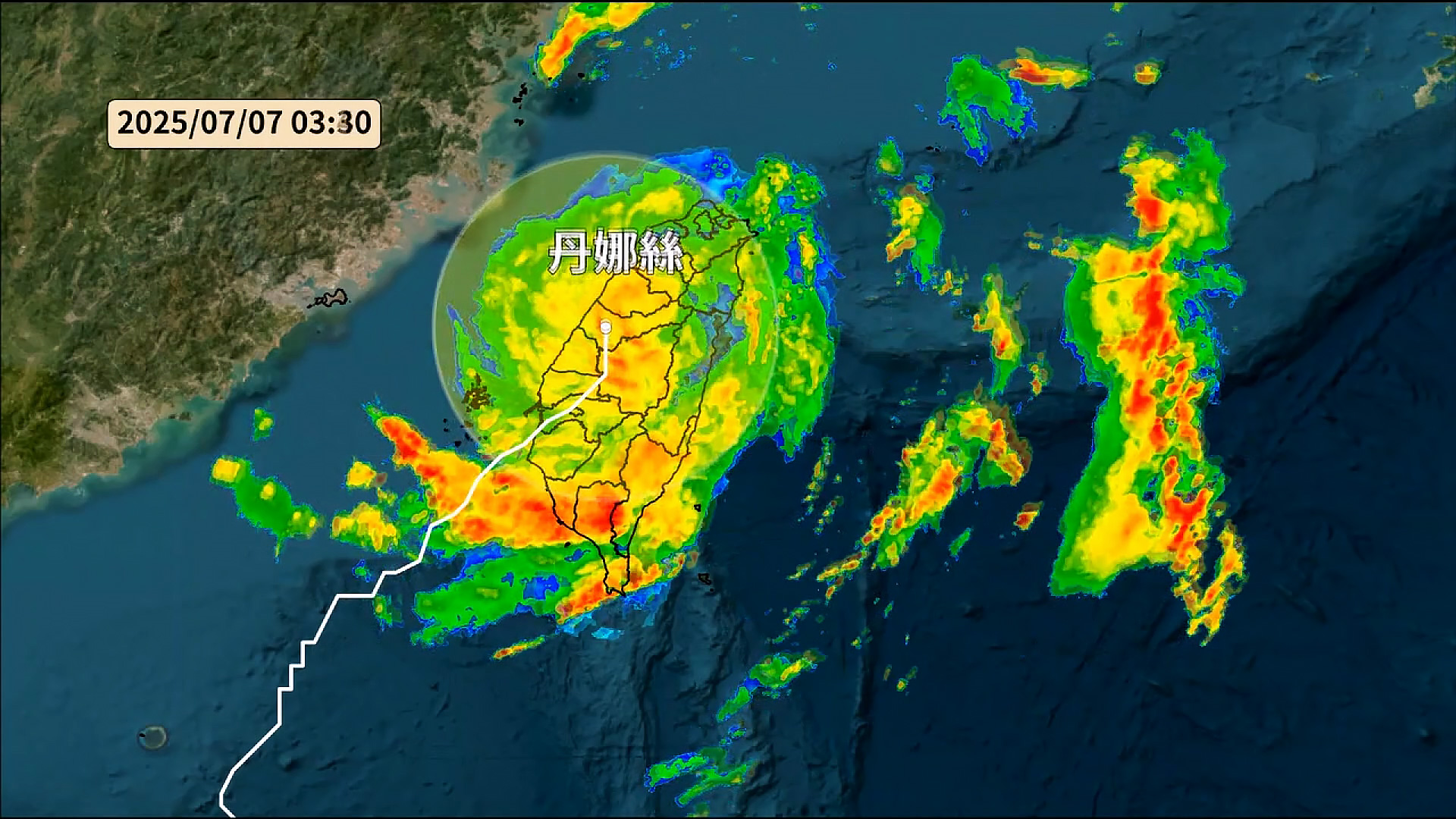

丹娜絲颱風警報期間,最大陣風出現在雲林來到17級強陣風,台南、嘉義和澎湖也都出現16級的強陣風。

特殊的登陸位置、路徑和風速,橫掃嘉南平原,對台南、嘉義等地造成嚴重損害。全國3座電塔,將近3500支電桿傾倒斷裂,刷新2015年蘇迪勒颱風的歷史紀錄,幾乎集中於台南和嘉義。這場風災, 讓全國曾經停電戶數超過一百萬戶。

農業災損也相當嚴重,至7月18日17時止,農業產物及民間設施估計損失32億5,538萬元,其中以台南市損失14億6,238萬元(占45%)、嘉義縣損失7億2,961萬元(占22%)、雲林縣損失5億721萬元(占16%)較為嚴重。

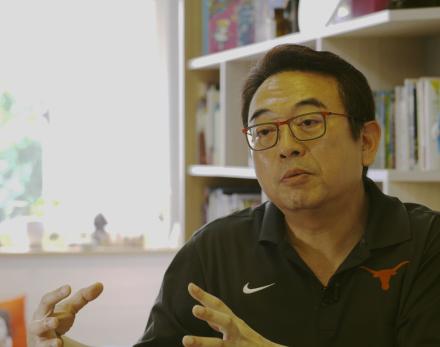

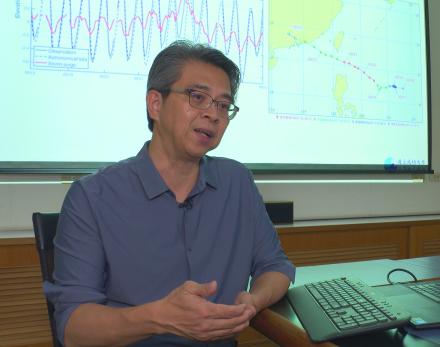

氣象專家賈新興博士分析,丹娜絲颱風有三個特殊之處。首先,生成位置在台灣附近,距離大約500、600公里左右;第二,路徑少見,屬於氣象署歸類的第九類型颱風路徑,在南海附近生成後從台灣海峽而來,這類路徑出現的比例只有6.7%,根據紀錄只有16個;第三,增強速度快,丹娜絲颱風不到一天就從輕颱轉為中颱,輕颱時速約50、60公里,中颱時速達200公里左右,可以想像從市區的汽車速度變成高鐵的速度。這是由於全球暖化之後,不只是大氣溫度上升,海水溫度也上升,造成颱風快速增強案例越來越多。

農損災情超過32億元 文旦被害程度比例最高

生成位置靠近台灣,從輕颱增強到中颱時間短,讓許多農漁民直呼反應真的有點來不及。農業部災情統計到7月18日,農損已逾32億元。其中文旦被害程度比例有75%,損失金額高達2億1295萬7000元,整體農損最嚴重的地區,就在台南市和嘉義縣。

台南市麻豆區是台灣文旦主要產區之一,文旦是一年一收,再等一個多月就要開始採收,卻被颱風打落。麻豆區農會總幹事孫慈敏表示,記憶中麻豆沒有出現過這種強風,麻豆損失八成以上的文旦,數量大約2萬4000多公噸,農友的心血都沒了。

農民李明彥和王昱翔在颱風前都有加固文旦樹幹,但還是不敵強風吹襲。李明彥表示,颱風來時他在家裡都感覺到房子在震動,心裡就想說文旦應該不妙了。「都掃光光了,損失差不多九成五以上。」除了文旦,中南部酪梨也不敵強風襲擊,王春華的酪梨果園滿地落果,由於酪梨蒂頭枝條脆弱,風掃過很容易就斷裂,他種植兩公頃多共七萬顆酪梨,颱風掃過後只剩下大約一千多顆,他和老婆今年的工資也都沒了。

文旦保險達理賠標準

因應嚴重的農業災損,農業部除了首波公告台南市和嘉義縣市,除稻米外,全品項皆為天然災害現金救助及低利貸款地區,也陸續公布其他縣市的救助品項。

此外,今年部分農民有投保文旦保險,屬於氣象參數型保險,風速達到理賠標準即可獲得理賠。以這次麻豆區為例,風速達到最大陣風14級,王昱翔因為有加保,就可獲得40%的理賠。

王昱翔說,因為農會建議投保,颱風進不進來都沒關係,就買一個保險,而且保費還有補助。因為有投保,這次他就能多少拿到一些理賠。返鄉青農李明彥,他直言,由於剛開始務農,花費很大的心力投資在果園,身上還有貸款,反而忽略了保險,經過這次風災,以後一定要保險,一次災損就嚇死了。

養殖漁業搶租發電機 搶救池中魚隻

養殖漁業也同樣受到狂風考驗,由於停電讓增氧機無法啟動,可能造成魚塭的魚隻缺氧,漁民四處搶租發電機。

台南七股漁民林翔溪說,他從來沒遇過停電這麼久,本來想說自己有發電機不用擔心,結果要用的時候卻發現故障,要租的時候已經租不到了,每個人都拚命去找發電機,不到一天,台南市就找不到發電機。

嘉義漁民邱經堯也表示,自己雖已經自備好幾台發電機,但是後來發生線路板故障,也是找不到發電機可租,最後是詢問到台東業者才租到。

因應養殖漁業損失,農業部日前也宣布,除了發電機租用補貼,針對魚塭發電機運費、油料、增氧機等設備也有專案補助,並提供低利貸款免息半年。

漁產損失超過7億元 以牡蠣、虱目魚、文蛤為主

根據農業部統計,到7月18日止,漁產損失已經達到7億6,591萬元,牡蠣是最主要受損的漁產,主要集中在嘉義。嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示,颱風帶來狂風大浪,嘉義布袋最大風力達到16級,海面風浪也有5到6米,海上牡蠣養殖、蚵棚、漁船筏嚴重受損。

布袋蚵農蔡崇福說,活到66歲沒有看過這種風,一夜之間就什麼都沒了,家裡也還沒時間整理好,先煩惱這些海上的蚵棚比較重要。

蚵農翁世昌表示,自己大約養60棚,損害程度大約九成,蚵仔是一年一收,而且才剛要開始採收,颱風來完全毀損光了。

農業部日前已公告台南市七股區、將軍區和北門區的牡蠣養殖,以及全市魚塭養殖全品項、嘉義縣牡蠣養殖和魚塭養殖全品項,為天然災害現金救助品項。(相關新聞:養殖魚塭停電無法供氧 大量魚隻死亡)

極端氣候突顯農業保險重要性

受到極端氣候的影響,台灣每年農業損失金額越來越高,從2005年到2023年,平均每年來到121億元,但是政府提供的天然災害現金救助,平均每年約31億元,只占總體損失的25%,可見農民還有七成以上的損失要自行吸收,除了現金救助,農業保險如何進一步填補農民損失,成為近年重要議題。

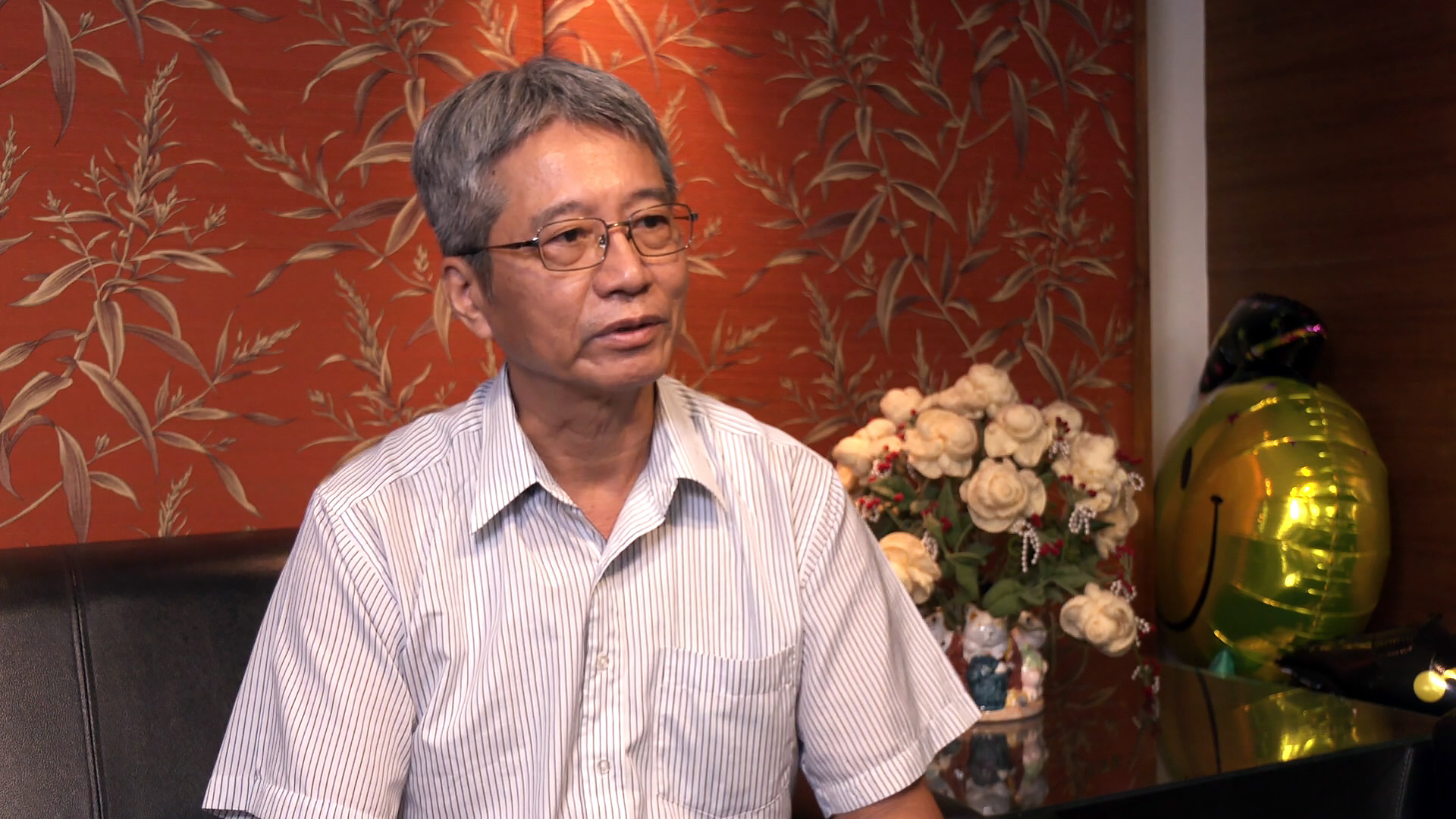

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲分析,這幾年因極端氣候影響,大家更加感受到天災所帶來的風險,單靠天然災害現金救助是不夠的。政府財政也有限,天然災害現金救助原本目的不是為了填補災害損失,而是讓農民在短期內趕快恢復生產能力,保險則是希望可以彌補農民損失,兩者可以相輔相成,確保農民收入穩定。

經過這次颱風,檢視農業保險可以做哪些改善

既有保單精進調整 以符合農民實際需求

楊明憲指出,文旦保險屬於氣象參數型保單,風速達到理賠標準就可以獲得理賠,但是這次看到文旦落果來到八九成,保單根據最大陣風14級風,只有理賠40%,後續應該要根據實際情況調整。

持續開發更多農業保險保單 涵蓋品項更廣泛

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示,像是酪梨未納入作物保險裡,如果之後可以納入,農民損失多少可以有幫助,也希望朝向政策型保險來設計,這樣對農民會更好。

提升農民經營管理風險意識和投保誘因

楊明憲表示,我們需要讓農民朋友了解到,投保的目的不是為了獲得理賠,而是要讓整個生產生活更無後顧之憂。當你投保後,面臨天災風險就能比較不用擔心。他提醒,天災和氣候風險是不可避免的,希望農漁民和政府都能更重視農業保險。

丹娜絲颱風提醒我們,極端氣候影響下,我們因應強風的防災應變能力備受考驗。而在農業方面,除了農民須強化面對天災的防範措施和防災意識,政府在政策面如何協助農民面對極端氣候的挑戰,也是接下來的重要課題。

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如