您在這裡

陳忠峰

【參與式預算】我期待:許新店更好的未來

2016-11-21

新店碧潭,依山傍水,風景秀麗,但在明媚風光下,有些問題只有在地居民才知道。當政府施政與民眾生活有落差,怎麼規劃才能更貼近民意?一種名為參與式預算的政策工具,讓居民握有主導權,打造家鄉願景,也期待藉此彌補差距…

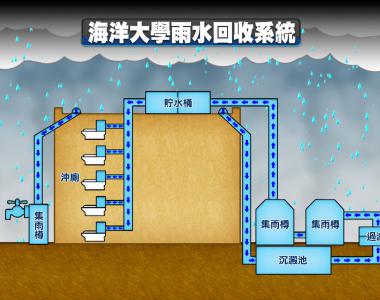

打造城市水庫|不浪費老天爺給的水

2016-11-14

台灣是全世界排名第18的缺水國,乾旱缺水、颱風豪雨也缺水。既有的水庫因為淤積嚴重、壽命縮減,新水庫的開發又充滿困難,尋找新水源是未來大挑戰。其實,建築物、公園甚至高架道路,都是雨水收集的好幫手。該如何將上天的贈與,好好利用?

鹿港今秋玩藝術|愛鄉青年舉辦環保藝術節

2016-10-24

彰化鹿港有群年輕人,想為自己的故鄉辦一場不一樣的藝術節,他們找來朋友,討論計畫,藝術節就這樣漸漸成形。在秋日時光,鼓聲喧天,一場美麗的藝術饗宴,就此展開…

再利用的真與假-脫逃的底渣

2016-10-10

台灣每年產生將近一百萬公噸的焚化爐底渣,為了邁向零廢棄,政府推動底渣再利用,原本一番美意,近年來卻頻出包。明明是零廢棄,為什麼反而讓土地受害沉淪?底渣再利用機制出了什麼問題?當底渣從合理利用中頻頻脫逃,管理制度的破網,該如何修補?

【龍崎掩埋場】源頭上的掩埋場|台南牛埔里居民憂心影響地質及用水

2016-10-10

這裡是二仁溪上游,也是泥火山活動的區域,未來這裡將成為有害事業廢棄物的掩埋場。居民無法理解,廢棄物為何可以填在河川源頭?

小城危機:當新店安坑山坡地蓋起大樓

2016-09-05

新店安坑山坡上,有一個三十多年的老社區-台北小城,這一天小城很不平靜。居民們沒想到,陪伴他們大半輩子的社區綠地與大樹,即將消失,蓋起二十幾棟高樓。山坡地密密麻麻布滿房子,連僅存最後的一片山谷綠地,也將失去樹木保護。危機逼近,小城居民發出怒吼…

頁面