在研究者與生態攝影師眼中,熊鷹是最艱鉅的目標。在排灣族與魯凱族的文化裡,牠的羽毛象徵地位與榮耀,但時代變遷,傳統規範式微,想佩戴熊鷹羽毛的人變多,導致嚴峻的盜獵危機。當科學家們努力探索熊鷹的奧秘,在這片土地上,古老文化與熊鷹該如何並存?

下著雨的早晨,長期拍攝鳥類生態紀錄片的梁皆得導演決定賭一把,開了一個多小時的車來到北部山區,他經常在這裡等熊鷹。他曾有過連續五個月、幾乎天天到山區蹲點,最終卻只拍到三次求偶畫面的艱辛經歷。

熊鷹是「定點伏擊」型的猛禽,不像同為森林性猛禽的林鵰,常在空中長時間巡弋。梁皆得導演說:「牠的滯空時間只有林鵰的四分之一。」極難在廣闊的天空中,捕捉到牠的身影。

連看見都很難,想研究牠們更是難上加難

熊鷹棲息於海拔300到2800公尺的山區,喜歡有大樹的環境,方便觀察與伏擊,主要捕食山羌、飛鼠、藍腹鷴等棲息在原始森林的物種,築巢時會挑選陡峭而且視野良好的環境。因為棲地喪失、非法獵捕,屏科大研究總中心野鳥研究站特聘研究員孫元勳推估目前族群數量約500對,主要分布在中央山脈的深山。

屏東科技大學的孫元勳老師團隊,投入熊鷹研究超過二十年。他們長期的野外調查發現,一對熊鷹約需10平方公里的廣闊生活空間。曾擔任孫老師助理的黃永坤,嘗試以聲音來理解熊鷹,他長期觀察野外與圈養個體,整理出牠們至少有七種叫聲,還釐清了不同叫聲與當下的情境。

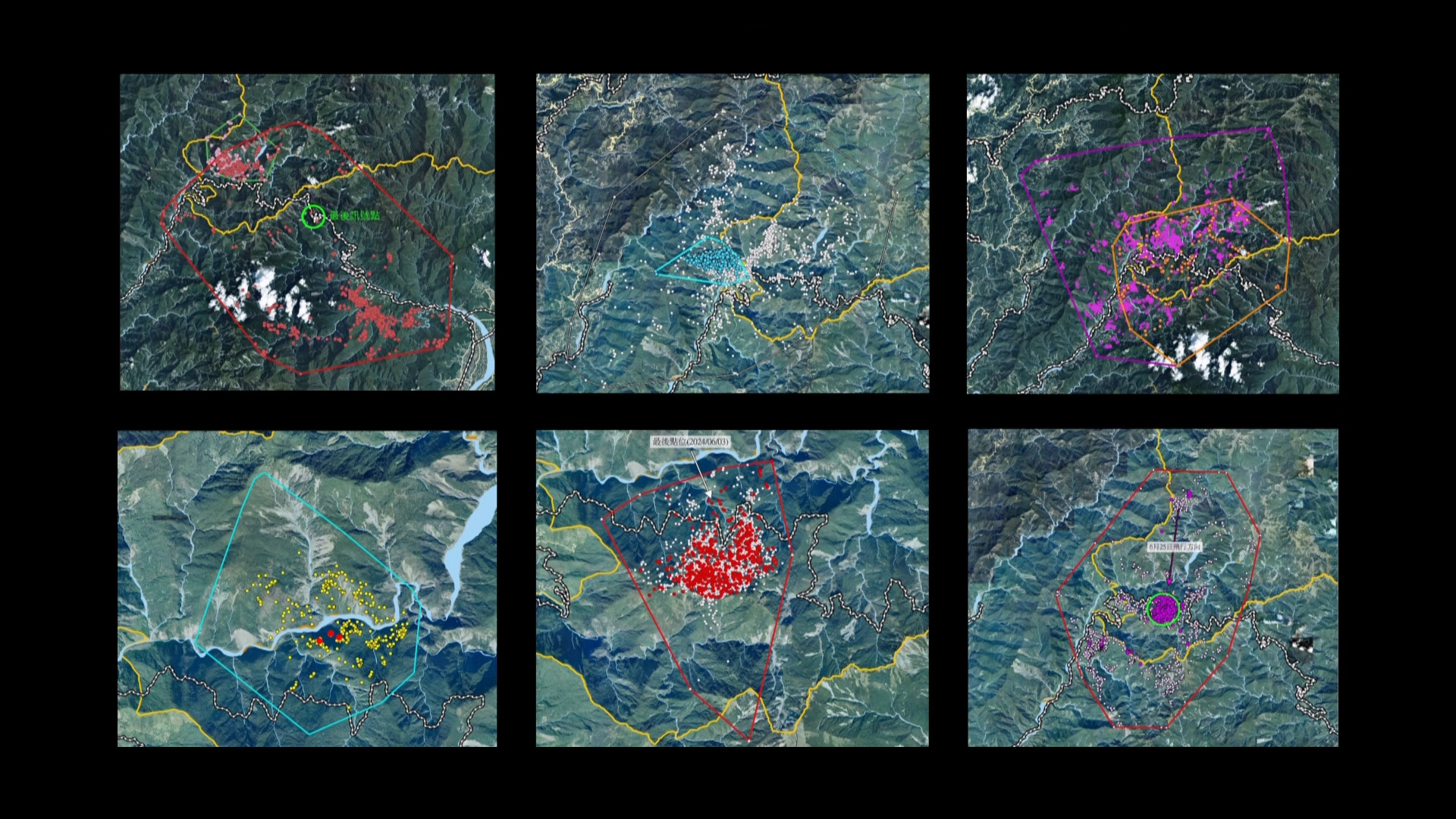

2019年至2024年,玉山國家公園管理處委託孫老師團隊執行研究計畫,團隊首次透過衛星追蹤熊鷹,成功繫放8隻個體、追蹤7隻,取得了長期且精準的定位資料。當時的研究助理謝季恩說:「這對我們來說,是整個台灣熊鷹研究跨了很大一步。」透過追蹤資料,團隊推估玉山國家公園範圍內,約有53至86對熊鷹,約占全台灣總族群的七分之一。

另外,熊鷹天性謹慎,常將巢位築於人類難以到達的陡峭邊坡。藉由追蹤成鳥的活動熱點,研究團隊成功找到了隱密的巢位,為後續的繁殖生態研究,奠定了基礎。

熊鷹的巢,是生命誕生的起點,也是研究人員理解繁殖成功率、天敵壓力與環境威脅等議題的窗口。孫老師團隊位在宜蘭的研究人員,在五月下旬成功為一隻名為「烏奈」的幼鳥進行繫放。專業攀樹師上攀至數十公尺高的巢樹,將幼鳥帶回地面。為了避免幼鳥銳利的爪子,抓傷研究人員或牠自己,團隊還特別準備了小球讓牠緊握。接著團隊迅速為牠測量各項形值,如跗蹠長徑、全頭長等,熊鷹的虹膜會隨年齡改變顏色,也是紀錄的重點。完成測量之後,研究人員為幼鳥綁上發報器,方便追蹤牠離巢後的活動範圍與移動路徑。

透過架設在巢邊的自動相機,團隊也紀錄到「烏奈」的菜單,山羌、大赤鼯鼠、和藍腹鷴等物種經常出現,整體來說哺乳類的比例比較高。

想活下去,熊鷹得面對氣候、盜獵等多重壓力

這項由林保署支持的研究計畫,從2022年開始觀察到13隻個體,包括7隻成鳥、2隻亞成鳥與4隻幼鳥,其中有一隻幼鳥在細雨中夭折。研究人員林可欣觀察到,在牠的成長期間有高達48%的日子都在下雨,連續降雨導致親鳥無法外出覓食,幼鳥最終因營養不良而死去,最後,飢餓的母鳥選擇吃掉了自己的孩子。

想要活下去,熊鷹得要面對天候、棲地品質、天敵、盜獵等多重變數,林可欣說,北部族群遭遇的是氣候問題,南部族群遭遇的是獵捕壓力。

想減輕壓力,讓更多人認識熊鷹是重要的。以往只有研究人員才有機會目睹的育雛點滴,2024年,屏科大、民間企業及玉管處合作進行熊鷹巢位直播,讓更多人看到成長的喜悅與艱辛。這場直播吸引了十多萬人觀看,後來因為電力因素只進行了12天,主角莎倫順利離巢。

原住民傳統規範式微,導致熊鷹羽毛商品化

原住民傳說中,百步蛇年老後會蛻變成熊鷹,因此年輕熊鷹飛羽上的三角斑紋,被視為與百步蛇圖騰的連結。在排灣族與魯凱族的傳統中,是地位象徵。過去,羽毛的使用受到嚴格限制。排灣族耆老謝榮祥解釋,只有三種特殊身分的英雄或勇士才有資格佩戴。青葉社區發展協會理事長巴俊傑也指出,在魯凱族部落,唯有貴族以上身分者才能佩戴。

從前羽毛的使用上有嚴謹規範,然而隨著時代變遷,這些規範逐漸式微。研究者黃永坤指出,以前一個部落就只有部落領袖可以佩戴,後來外來殖民政權與西方宗教進入,削弱了部落領袖的傳統權威,使得羽毛的佩戴規範變得鬆動。耆老謝榮祥感嘆,我們本來既有的傳統尊嚴被我們自己踐踏了,已經失去了原有意義。

想佩戴羽毛的人變多,導致熊鷹羽毛商品化。孫元勳老師訪查發現,在藝品市場上,一根品質好的熊鷹羽毛,價格可超過新台幣五萬元。希望能減輕盜獵壓力,孫老師在2018年起與工藝師鍾金男合作推廣仿真羽毛。鍾金男特別強調「在授課過程裡,第一堂課就一定要傳授傳統文化的意涵,跟羽飾的佩戴意義。我們不是在衝撞文化。」為了尊重傳統,嚴格篩選學員,確保只有具備佩戴資格的族人才能參加。

孫老師團隊推動初期的問卷調查,仿真羽毛在排灣族約有四成接受度,在魯凱族則達到五成左右,好消息是使用風氣逐漸增加。排灣族部落領袖包金蓮強調,領袖真正的核心是責任與肩膀,羽毛只是象徵。他呼籲部落應共同討論,建立新的使用規範,讓傳統在現代社會中找到新的平衡。

牠們還面臨哪些新型威脅?

雖然近幾年開始進行繫放研究,關於熊鷹,還有許多未解之謎。放眼國外,日本的熊鷹面臨風力發電葉片撞擊、高壓電線觸電、鉛中毒等新興威脅,這些都是台灣的熊鷹未來可能要面對的挑戰。

持續收到發報器回傳的訊息,宜蘭的研究人員確定「烏奈」已經順利離巢,展開對世界的探索。蒼穹浩闊,祈願每隻熊鷹都能找到良好棲地,平安地翱翔天際。

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如