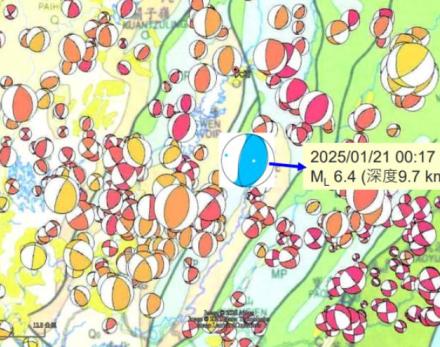

還記得發生在今(2025)年1月21日凌晨、震央位於嘉義縣大埔鄉的地震嗎?這場地震芮氏規模6.4,最大震度達6弱,導致台南、嘉義等地數百棟建物受損。

地震發生後,許多研究人員馬上出動,進行地表調查、佈設臨時地震網捕捉餘震等工作,兩個半月後,這些成果發表在中華民國地球科學學會期刊,我們專訪期刊編輯之一,臺灣師範大學地球科學系教授陳卉瑄,為我們解說科學家有哪些重大發現。

大埔地震的成因?

大埔地震震央附近,有三條經濟部地質調查及礦業管理中心公告的活動斷層,但因為沒有找到明顯地表破裂,起初難以判斷地震是由哪條斷層引發。後續成功大學地球科學系教授李恩瑞以及博士後研究員廖勿渝等人藉由分析餘震資料,發現一條位於5至10公里深的東傾斷層,它可以一路往上連接到木屐寮-六甲斷層所在地,而在這條東傾斷層下方,還有另一條西傾的盲斷層,它們兩者都對大埔地震有所貢獻。

這兩條一東、一西的斷層,是一組「共軛斷層」(Conjugate faults),指的是在同一應力場下,形成的成對斷層系統。它們的走向大致呈對稱分布,交角通常在60°左右,並且以相反方向錯動。

陳卉瑄解釋,西部麓山帶大多是沉積岩體,沒有明顯岩性差異,較容易發育出共軛斷層,當一組共軛斷層的兩個面同時錯動,地震規模就可能比單一斷層錯動來得大。陳卉瑄進一步說明,共軛斷層的錯動也有可能不同步,這會增加地震研究的挑戰,使這個區域的斷層活動特性,難以用單一斷層的復發週期來理解。

大埔地震突顯深部斷層構造調查的重要性

陳卉瑄說明,西部麓山帶的沉積岩體相對鬆軟,但它下方有一個較堅硬的岩石基盤存在,軟、硬岩層的交界面稱為「基底滑脫面」,可以想像板塊的擠壓力量,就像一臺推土機沿著堅硬的基盤,推動鬆軟的沉積岩體,讓它產生劇烈變形、發育出斷層構造。

然而,大埔地震的後續研究顯示,基底滑脫面下方的變形,即使相對於上方比較少,但是仍有孕震的潛力,這次發現的西傾盲斷層,就位於基底滑脫面之下。中研院地科所研究員李憲忠等人指出:「有必要對台灣西南部滑脫層以下的深層地殼構造,進行更全面的調查,並重新評估該區的地震潛勢。」

大埔地震可能誘發該區域後續的大地震?

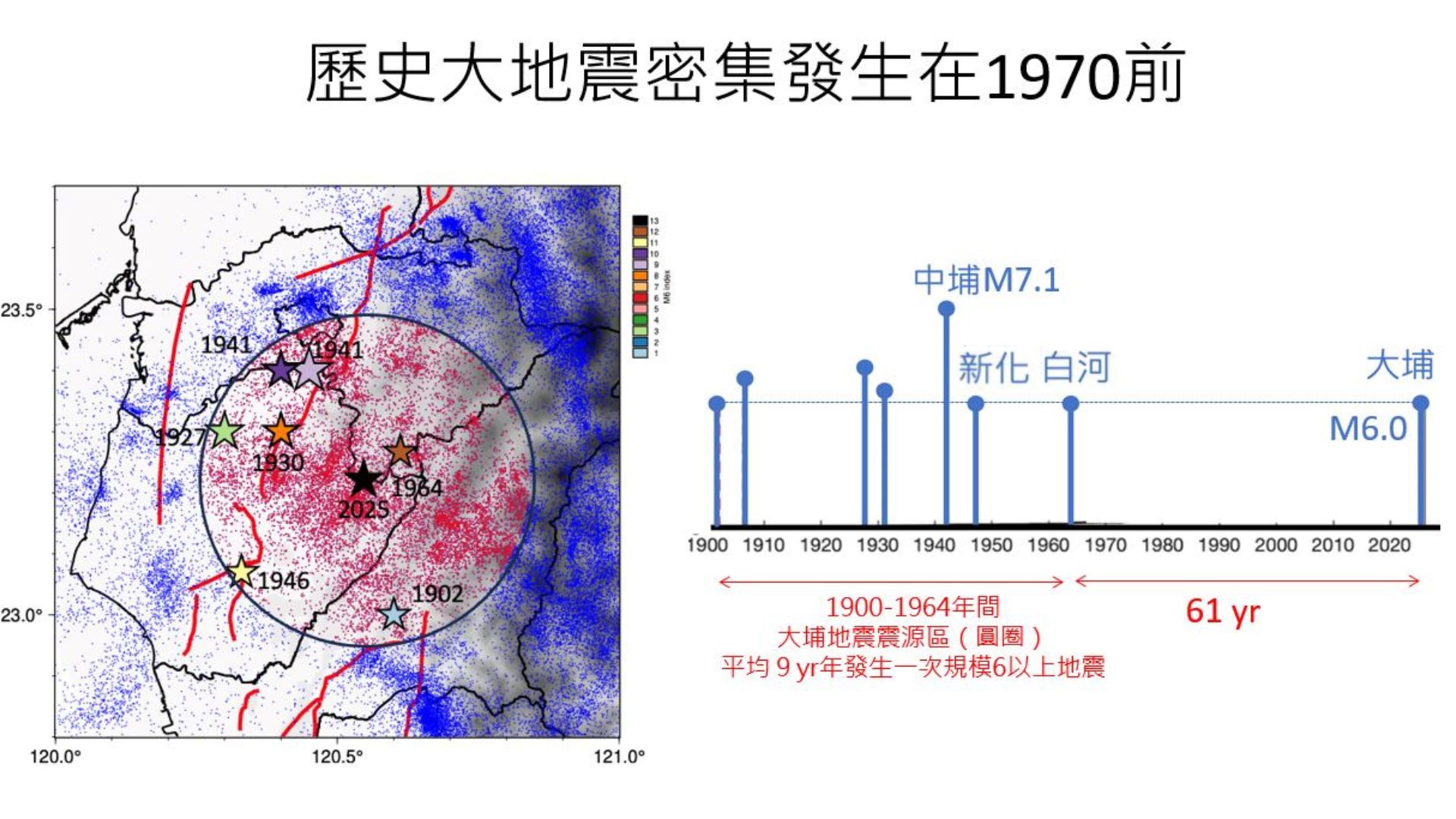

大地震之後的應力轉移,可能改變該地區的地震活動度。陳卉瑄回顧歷史資料,從1900至1964年,大埔地震的震源周遭,平均每九年就發生一次規模六以上的地震:「這些地震有可能其實都是互相觸發的,因為大埔地震規模也超過六,它有沒有可能觸發鄰近的斷層系統活動,這是學界大家都非常擔心的。」

陳卉瑄呼籲,除了大地震發生後的補充調查,「震間期」的連續觀測也需要重視:「我們不希望大地震來造成災情,但又想知道地底下的孕震構造,那怎麼辦呢?其實透過小地震的偵測就可以了,像這次成功大學的團隊,就是透過機器學習的方式,去處理數萬筆的餘震資料,把斷層面精準地描繪出來。但只要測站不夠多,這件事就很難持續進行。希望未來有一天,不會再有我們不知道的孕震構造。」