311福島核災之後,台灣曾經掀起一股反核聲浪,為了因應反核民意,政府決定核四廠封存,核一、二、三廠如期除役,全力推動能源轉型,實現非核家園。不過近年綠電開發與生態環境的衝突不斷、弊案頻傳,讓許多人對綠電失去信心。另一方面,AI與半導體產業擴張,推升電力需求,部分產業人士也呼籲,重新將核能納入電力選項。

然而,新的核能技術要真正商轉,還有一段距離。清大核子工程與科學研究所特聘教授李敏,在今年五月「非核家園,然後呢?」記者會中指出,「核融合反應器言之過早,籌建小型模組化反應器緩不濟急。西方世界小型模組化的反應器,最快要到2032年才能商轉,在這之前台灣沒有理由做白老鼠」他認為,與其等待新的核能技術,不如讓舊有的核電廠延役,「全世界417座核電廠有160座超過40年,我們只用了40年,為什麼不用?」。

5月20日,立法院通過「是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後,恢復繼續運轉?」公投案,全國選民將在8月投票決定核三的未來。與核三共處四十年的恆春居民,又怎麼看待核三重啟的問題?(相關新聞:核三電廠是否重啟 8/23舉行全民公投)

5月17日核三廠停機當天,恆春農民張清文照常照顧自己的有機蔬菜。他的農場位在恆春鎮西南方山上,隔著一座小山丘就是核三廠。他非常關心核三廠的動態,因為如果核三發生事故,輻射塵飄到農場,只需要幾分鐘。不論是除役或重啟,他最在意的只有一件事──安全。

40年的核三廠,安全嗎?又存在哪些風險?

問起核三廠的安全問題,與核三廠比鄰40年的恆春居民,感受卻是大不同。有人覺得核三安全性沒問題,也有人因為核三過去的記錄感到擔憂。

核三廠其實發生過多次意外事件,1993年用過燃料池輻射水外洩,2001年3月18日核三廠一號機喪失所有廠外電源,緊急電源也故障,電廠全黑達兩小時,是台灣核電史上最嚴重的意外事故。這起被歸類在第三類A級的緊急事故,被稱為「3A事件」,讓部分恆春居民開始關心核三的安全問題。

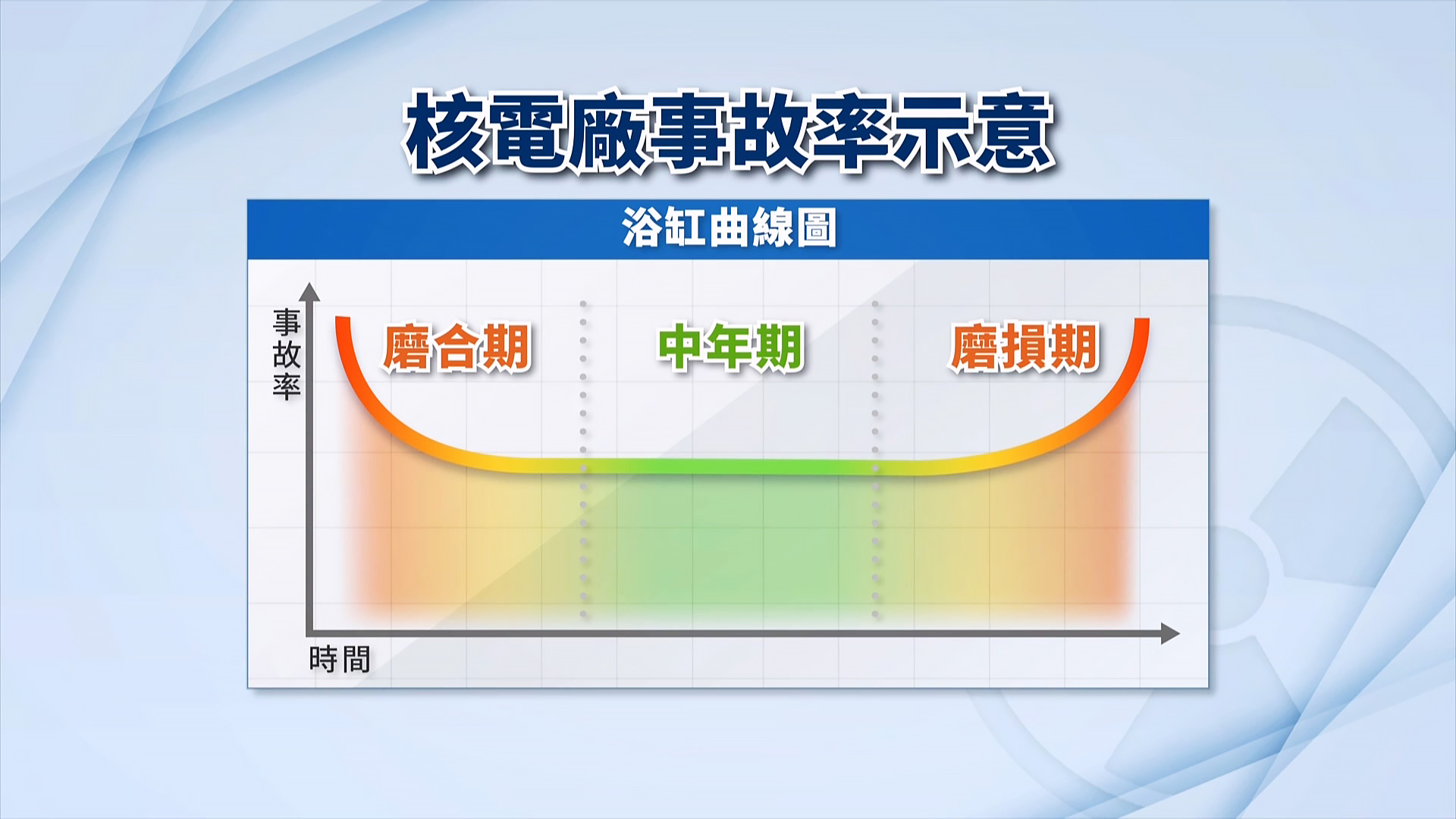

國外研究指出,核電廠的事故風險和許多工廠類似,運轉初期因為設備未完全磨合,使用多年後因為機組老化,因此這兩個階段風險最高,呈現出「浴缸曲線」般的分布。

核電廠如果想重啟,要做哪些評估?

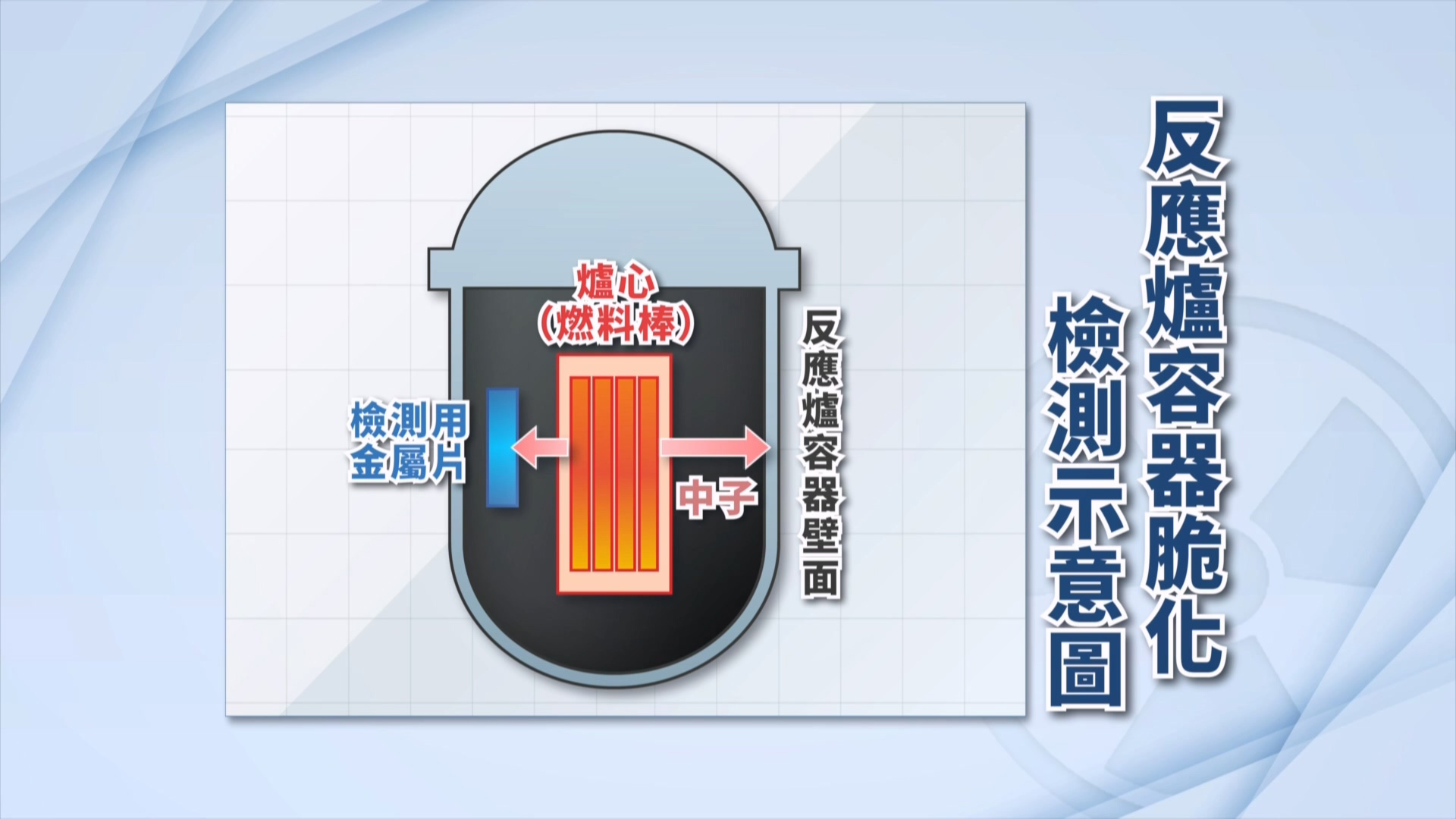

當核電廠運轉到期,想要延役,必須開始評估哪些老舊設備要更換。但核電廠內有兩項關鍵設備無法更換,一個是圍阻體,另一個是反應爐壓力容器。反應爐壓力容器因為長年受中子撞擊,容易發生輻射脆化。

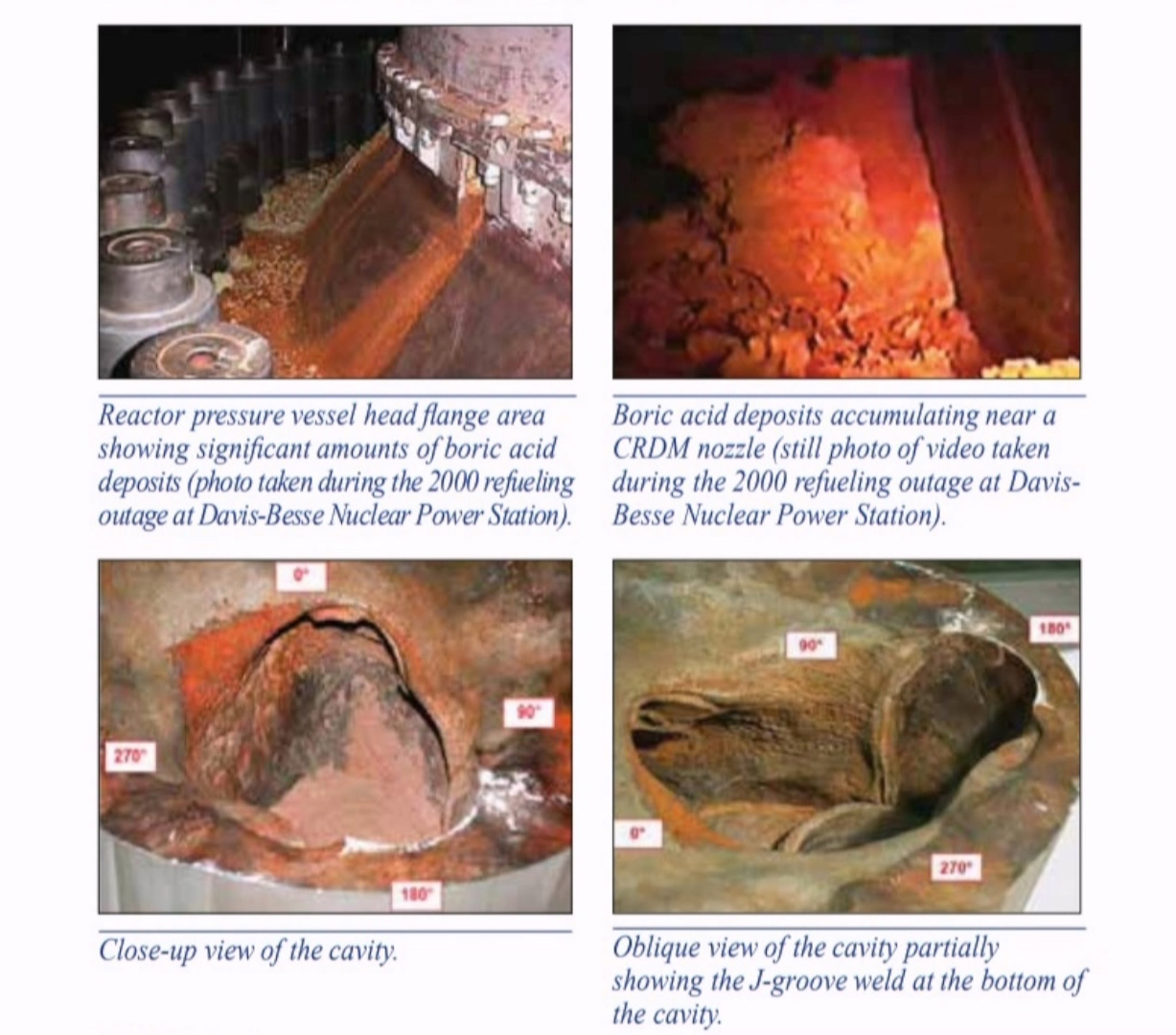

綠色公民行動聯盟研究員林正原表示,美國一個比較有名的案例是戴維斯貝西核電廠(Davis Besse),該核電廠在更換零件時發現,反應爐容器頂部被中子侵蝕到只剩薄薄一層,還好及時發現補救。日本九州的玄海核電廠一號機,也因為反應爐壓力容器脆化問題,無法延役。

由於反應爐脆化問題關係著核安,各核電廠都會持續監測壓力容器,台電也不例外。目前核電廠採用的檢測方式,是在反應爐中放置和爐壁相同材質的金屬監測試片,或是在大修時進行非破壞性檢測。日本民間團體原子力資料情報室事務局長松久保肇則認為,以金屬試片做檢測的方法還是有技術上的極限,無法完全掌握反應爐內部劣化的狀況。

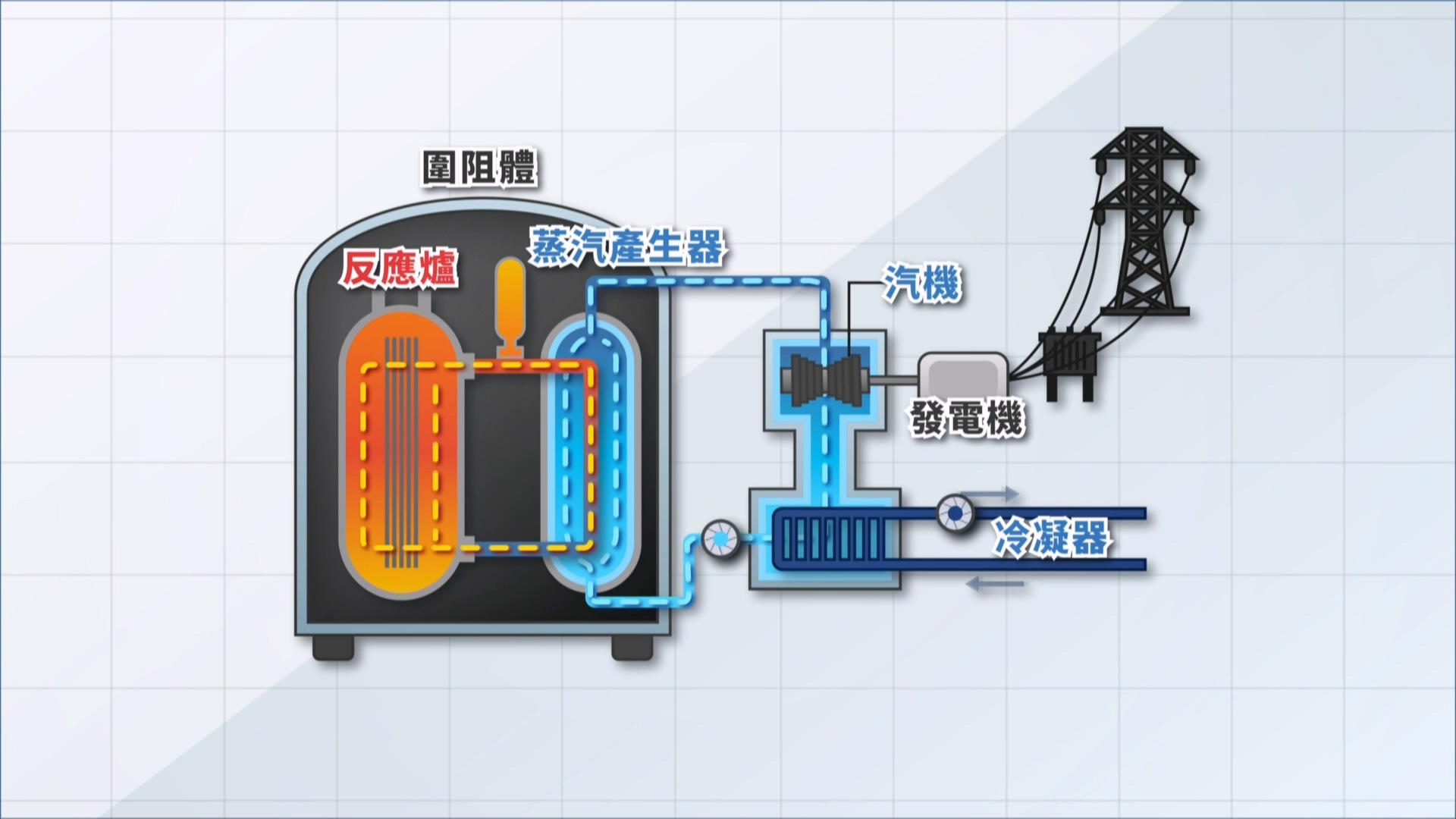

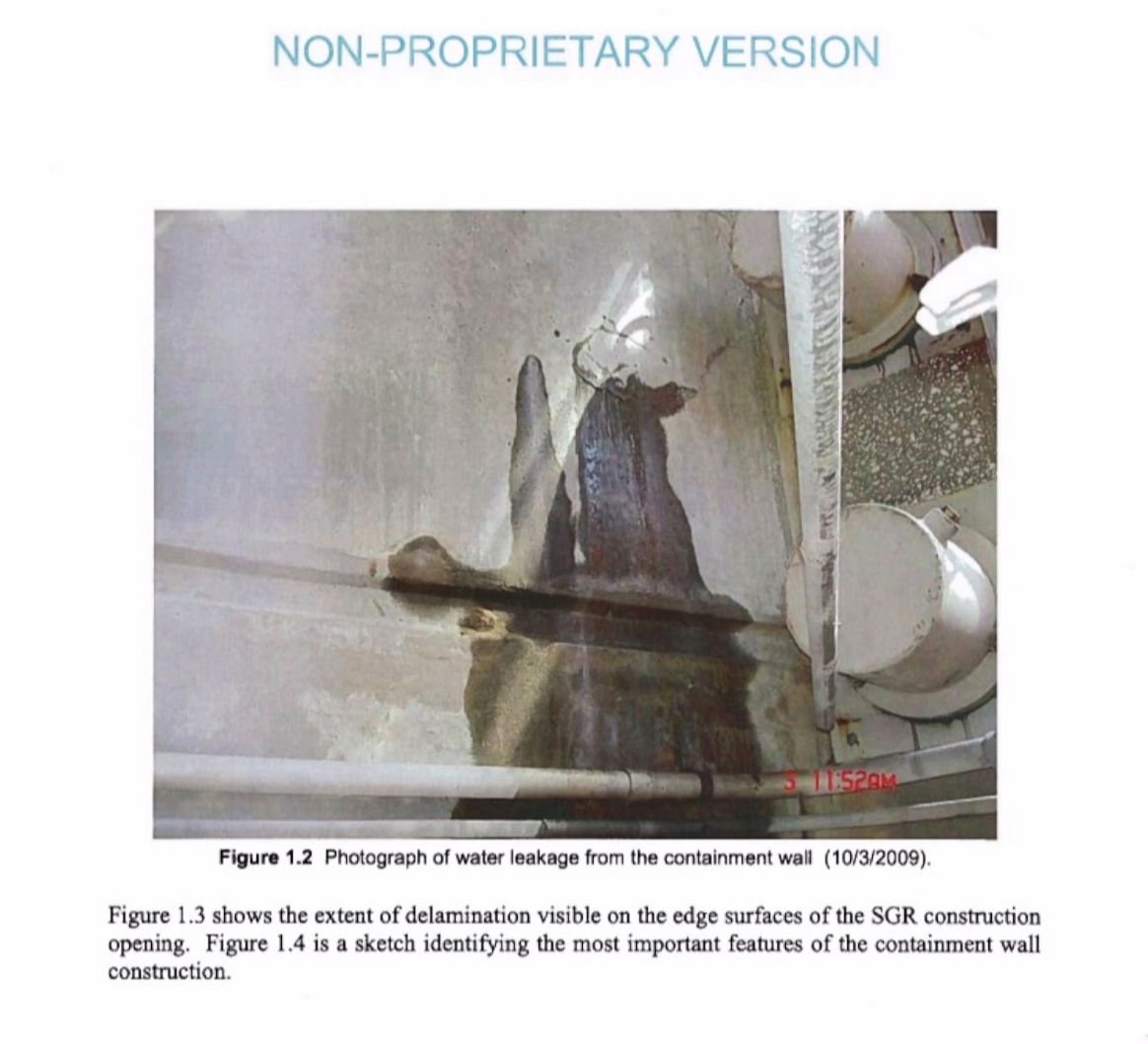

除了反應爐壓力容器的脆化程度,一些重要設備能否順利更換也是關鍵。核三廠和核一、核二廠的設計不同,核三廠屬於壓水式反應爐,必須透過蒸汽產生器將熱量轉化為蒸汽,才能推動發電機。更換蒸汽產生器是個大工程,美國水晶河核電廠(Crystal River)曾為了要更換蒸汽產生器,在圍阻體上開鑿洞口,導致圍阻體的結構受損,最後只好放棄延役。前美國Sandia國家實驗室科學家卓鴻年表示,核三是否重啟,要不要更換蒸汽產生器,也是一個重要考慮因素。

台電2014年曾評估更換蒸汽產生器要花150億元。除了經費外,屏東縣監督核能安全委員會委員賀立維表示,核三的反應爐設備商是西屋公司,但是西屋公司核電部門在2017年已經聲請破產,轉賣給其他公司,未來是否能找到供應商順利更新設備,也是一個問題。

如果要繼續運轉,為了確保核電廠在服役四十年後能維持一定的安全性,依據既有法規,核電廠申請延役必須提出「整體性老化評估及老化管理報告」、「時限老化評估報告」、「相關終期安全分析報告」及「運轉技術規範增修內容」等等。

過去的《核管法》規定,核電廠延役必須在運轉到期前五年提出申請。核安會表示,這主要是參考美國的作法,讓管制機關有充裕的時間進行審查,電力公司有時間做更新改善,可以讓核電機組在執照屆期後,持續運轉。

今年5月立法院修法,將原本在屆滿前五年申請繼續運轉的條款,放寬為執照屆滿前或屆滿後都可以申請,替台灣三座除役中核電廠的重啟,開啟綠燈。但假設台電要提出申請,要完成所有的評估,更換設備,需要花多少時間呢?(島在現場:核管法修法優勢通過| 立院進入朝野協商)

核工學者李敏認為,台電在十年前已經做好延役準備,現在申請只要再補充資料就好。台電董事長曾文生今年在立院備詢時表示,未來如果延役,要做哪些評估,有待管制機關審查,台電還無法估算時程。

但5月17日之後,台灣所有核電機組都屆期停機,如果要申請重新運轉,是重啟而不是延役。全世界延役的核電機組很多,但除役後又重啟的狀況則很少見。目前申請重啟的核電機組只有兩座,分別是美國的帕利塞茲核電廠(Palisades)和三哩島(Three Mile Island)1號機,都還在計畫階段。台灣核安的法規大都參照美國,核安會也正在修訂子法,訂定除役中機組要申請重新運轉的審查辦法與管制要求,未來如果要重啟,才有法規依據。

前美國Sandia國家實驗室科學家卓鴻年表示,「美國電力公司決定核電是否延役主要從經濟利益的觀點,然而台灣的地質特性、人口密度和美國不同,所以台灣的核電廠是否要重啟,考量因素更加複雜。如果只是因為美國的核電廠都可以延役,認為台灣也可以延役,這樣想是太單純了。」

另外,台灣位處環太平洋地震帶、造山運動活躍的島嶼,這種特殊的地質條件,可能讓核電廠面臨哪些風險?

台灣南部特殊的地質現象「泥貫入體」,是否會影響核三廠?

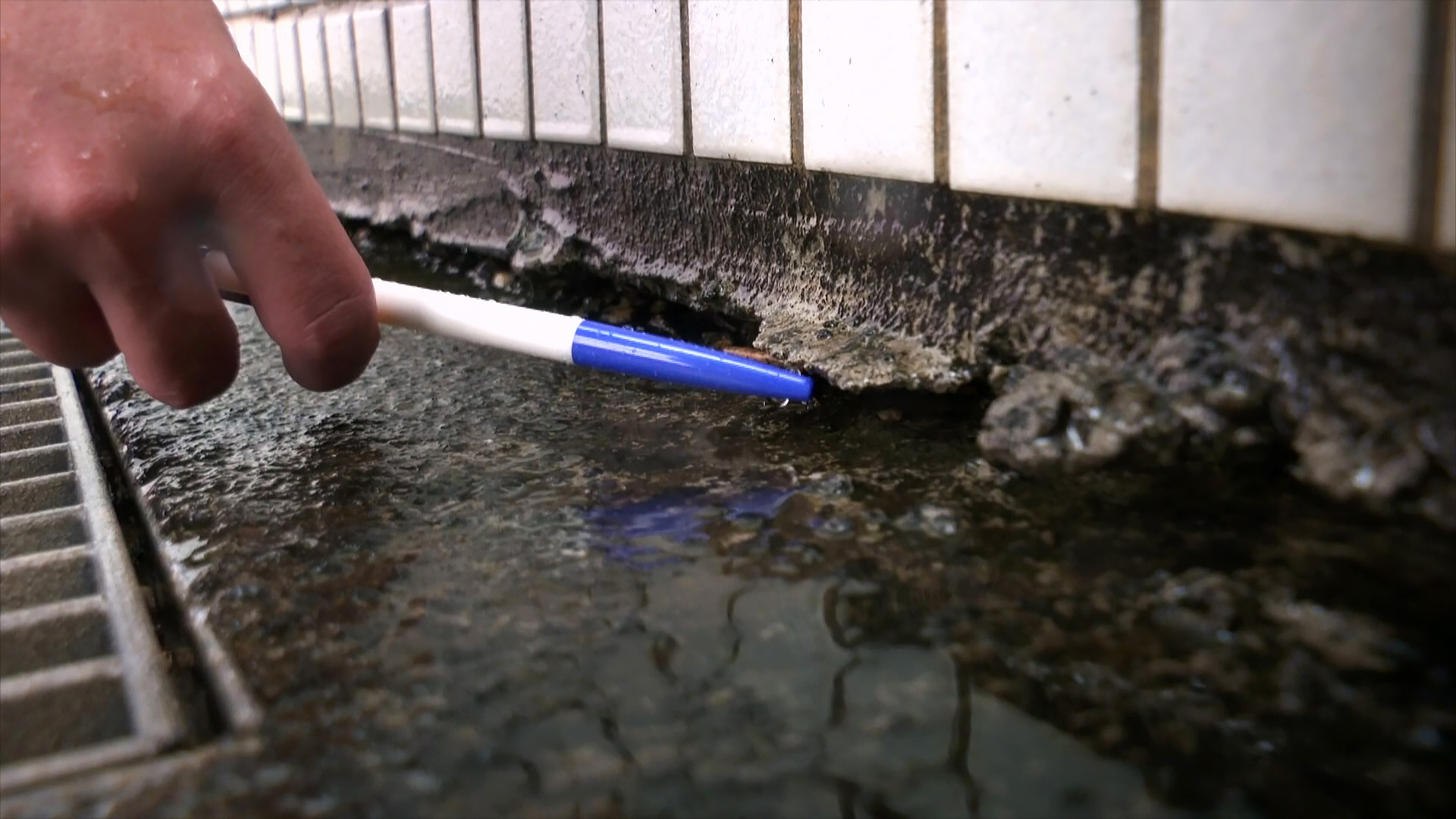

專門研究地殼變形的成功大學測量及空間資訊系教授景國恩,近年發現恆春半島的部分建築,彷彿被一股不知名的力量往上抬升,導致牆壁與地面銜接處出現裂縫,包括屏東車城的海洋生物博物館,以及位於恆春的台電南部展示館,都能觀察到這種情況,景國恩表示,這並非斷層所造成的破壞,而是一種被稱為「泥貫入體」的地質現象導致。

景國恩解釋,泥貫入體通常出現在台灣西南部,地質以厚層泥岩為主的地區,當它受到大地應力擠壓,可能就會從某個位置冒出來,造成地表不等量抬升,使建物結構局部損壞。

雖然泥貫入體不一定會導致立即性的結構安全問題,不過地下管線可能因此受影響。海生館館方表示,他們確實經常遭遇海水供應管線不明原因破裂的問題,對館內海洋生物的照養帶來困擾。

核電廠同樣有許多地下管線。過去研究顯示,核三廠周遭海域有不少泥貫入體分布。景國恩建議,如果核三要重啟,應調查確認廠區內是否有泥貫入體,並採取相應措施:「我認為這是可以預防的,例如管線採用更具韌性的材料,但前提是我們要知道哪裡有泥貫入體。」

核三廠可能遭遇大地震嗎?

除了泥貫入體,地震的威脅更是不容小覷。2011年3月11日,日本東北外海發生震矩規模9.0的強震,隨後引發海嘯,導致福島第一核電廠喪失外部電源,三座反應爐相繼發生氫爆、爐心熔毀。福島核災後,原子能委員會(現改制為核能安全委員會)要求台電執行「地震危害再評估計畫」,以反應器廠房為中心,將半徑320公里範圍內的震源納入考量。

根據評估,核三廠地震危害主要控制震源,包括馬尼拉隱沒帶、西恆春外海構造,以及恆春斷層系統。其中恆春斷層是在2009年,才被正式公告為第二類活動斷層,也就是十萬年內曾經有活動紀錄。它究竟有沒有通過核三廠廠區,多年來一直是爭議焦點。

台電曾在2013年表示,恆春斷層距離核三廠汽機廠房有1.1公里以上,不過曾擔任地震危害再評估計畫觀察員的地質學家李錫堤指出,恆春斷層的活動線(active line)確實是在反應爐1.1公里之外,但它的斷層帶可能寬達兩公里,幾乎涵蓋整個廠區。

李錫堤說明,核三廠曾做過槽溝開挖,「裡面挖出來地層是凌亂的,有很多地層扭曲、剪裂的情形,那就表示它整個都還在斷層帶內,將來恆春斷層錯動的時候,這個斷層帶也會扭曲、變形,不只地面上,地下管線也會被剪斷。」

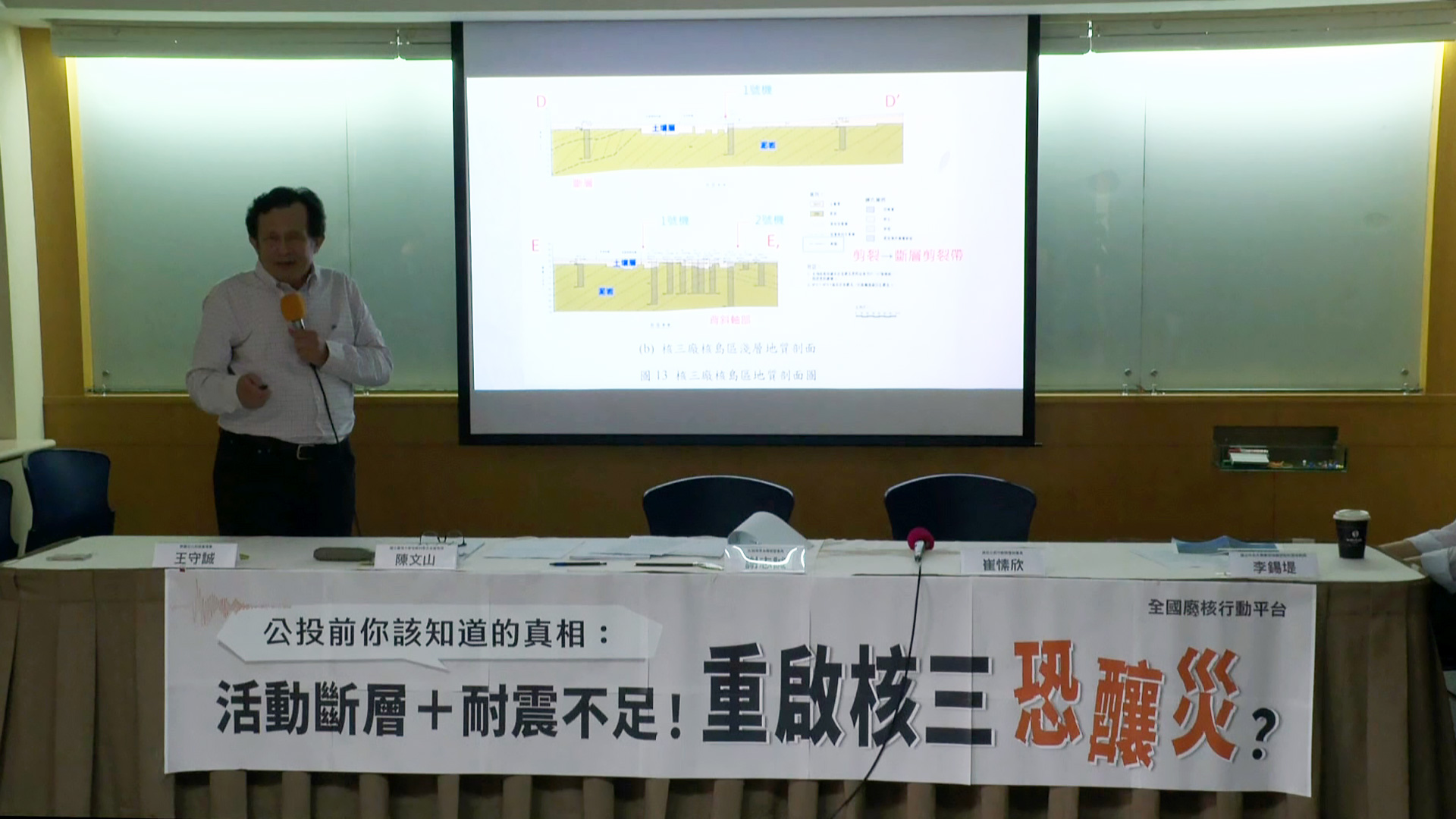

今年六月,地質學者陳文山,在全國廢核行動平台舉行的記者會上,以台電的地質調查資料說明,核三廠關鍵設施下方,確實有斷層剪裂帶通過。他表示:「我們賭了四十年沒有發生地震,你未來要重啟還要再賭一次,碰到大地震的機率越來越高。」

關於恆春斷層引發大地震的可能性,景國恩認為:「恆春斷層的發震潛勢其實是在下降的,因為發生大地震的前提,是你平時要累積能量。」

2006年12月26日,恆春西南外海發生芮氏規模7.0強震,景國恩表示,根據觀測資料,恆春斷層從那時開始,就一直在以「慢地震」的方式釋放能量。

什麼是「慢地震」呢?景國恩說明,一般的大地震可能在一分鐘之內釋放所有能量,慢地震則是用長達數年、甚至更長的時間,釋放相同能量。他推測,恆春斷層的慢地震活動,與泥貫入體有關:「泥貫入體內含有氣體、流體,會降低斷層的摩擦係數,讓它更容易以慢地震的方式釋放能量。當然我還是會傾向說,我們還是必須假設它有發生大地震的潛力,依此去做核電廠的安全設計規劃。」

最新評估顯示,核三廠可能遭遇的地震強度比原先更高

地震危害再評估計畫顯示,核三廠可能遭遇的地動加速度,達到1.384g,是三座核電廠中最高,遠超過建廠時設定的安全停機地震0.4g。地質學家李錫堤表示:「1.384g可不是小事,即使日本的311地震,也只有少數兩、三個測站測得超過1g的紀錄。」

當強震來襲,會損壞的可能不是圍阻體這類堅固的混凝土結構,而是電廠的管線及附屬設施。福島核災後,日本國會311事故調查委員田中三彥,曾受邀來台解析事故原因,他研判在海嘯來襲之前,反應爐冷卻系統的配管,就已經在地震中受損,進而導致氫氣爆炸。

2009年恆春斷層正式公告為第二類活動斷層後,台電公司依原能會(現改制核安會)要求,在2014年完成階段性的耐震補強。根據相關公開資料,在地動加速度0.72g等級的地震下,核三廠仍可確保安全停機,核機冷卻水廠房、緊急海水泵室等重要設施的耐震餘裕值,也分別提升到1.90g、1.45g。不過民間團體仍有疑慮,認為這不代表整廠設施都有足夠耐震能力。

2022年完成的《台電公司核能三廠「地震危害與篩選報告」》,結論中明確指出,核三廠還需要執行機率式地震風險評估(SPRA)、高頻設備與用過燃料池耐震評估。李錫堤指出,尚未完成的高頻設備耐震評估尤為重要,因為高頻設備包含冷卻與控制系統等管線。

李錫堤強調,強度達1.3g的地震,搖晃時間可能像311地震一樣將近三分鐘:「一個在第一分鐘就已經滲水的冷卻管線,到了第二分鐘就整個鬆脫了,爐心裡面的冷卻水流光了,那是不是就失控了?」

核安會核安管制組簡任技正何恭旻解釋,SPRA就是針對全廠去做全面檢視,用風險的概念去看,有沒有可以再強化的地方,是否需要再做耐震補強、要花多少時間、經費,目前還無法確認。

萬一地震與核災同時發生,我們是否有辦法因應?

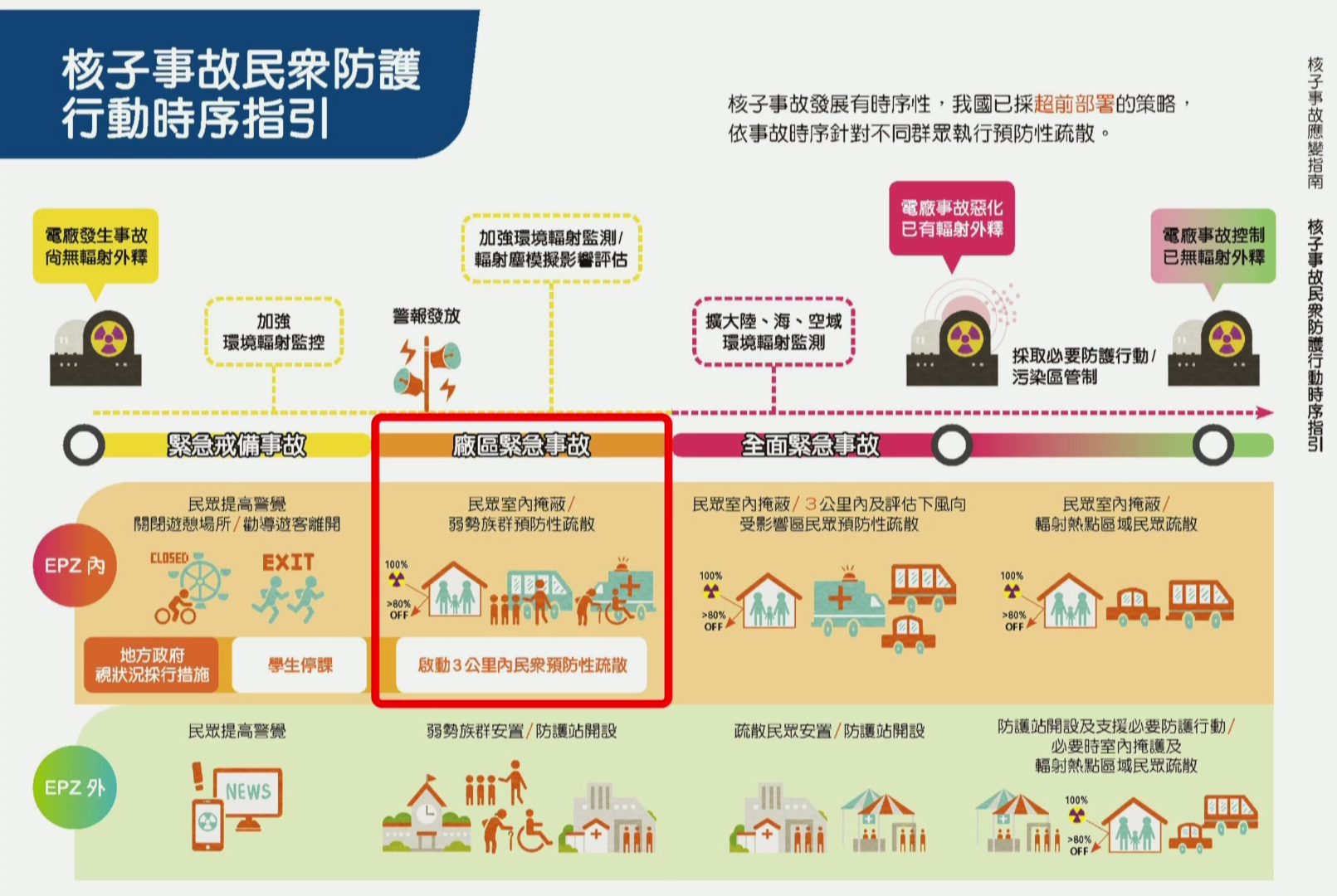

一旦地震與核災同時發生,核子事故緊急應變計畫也將面臨挑戰。根據台電分析,當大型地震引發海嘯,核三廠緊急應變計畫區主要聯外道路台26線,可能會有多處中斷,影響疏散。

屏東縣消防局局長李彬正表示,萬一公路中斷,會以火車進行疏運,或是以核三廠半徑16公里之內的九處漁港,進行海上運輸。

核安會保安應變組副組長林貞絢說明,疏散會以分時、分區的方式進行,優先疏散行動不便的弱勢族群,再來是電廠半徑三公里內的民眾:「還沒有疏散到的,就先做室內掩蔽,只要你關閉門窗,鋼筋水泥建築對輻射的防護校護效果,至少有80%以上。」

雖然政府準備了各種備援方案,但2024年1月的日本能登半島地震,顯示複合式災害可能讓應變措施窒礙難行。

能登半島屬於日本石川縣,縣內的志賀町有一座停機中的志賀核電廠,前日本石川縣議員北野進在今年的亞洲非核論壇上指出,地震使多條核電廠預定疏散道路中斷;許多居民的車子被壓毀,沒辦法開車避難;而受到海嘯影響,也不能走海路;同時因為許多住宅倒塌、斷水斷電,根本無法進行室內掩蔽。(我們的島Podcast:深入分析日本石川能登半島 7.6強震背後原因:斷層錯位與海底探勘得知什麼資訊?)

根據日本媒體朝日新聞調查,日本15座核電廠半徑30公里範圍內的鄉鎮,有將近八成住宅的耐震能力,低於全國平均,如果室內掩蔽是應變的重要環節,台灣是否也應該進行類似調查?

對於核三是否要重啟的爭論,蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅質疑:「如果發生核子事故,到底國家是不是真的有能力去撤離、安置所有可能被影響到的人?我覺得這些事情都應該重新拿出來討論。」

或許更關鍵的問題在於,嚴重的核子事故不像風災、震災,我們沒有機會根據實際經驗修正應變措施,因為只要發生一次核災,可能就是台灣無法承受之重。

如何定義"核廢有解"?

總統賴清德強調,繼續使用核能有三個前提:核安、核廢有解、社會共識,不過究竟要做到哪一步,才叫做「核廢有解」呢?

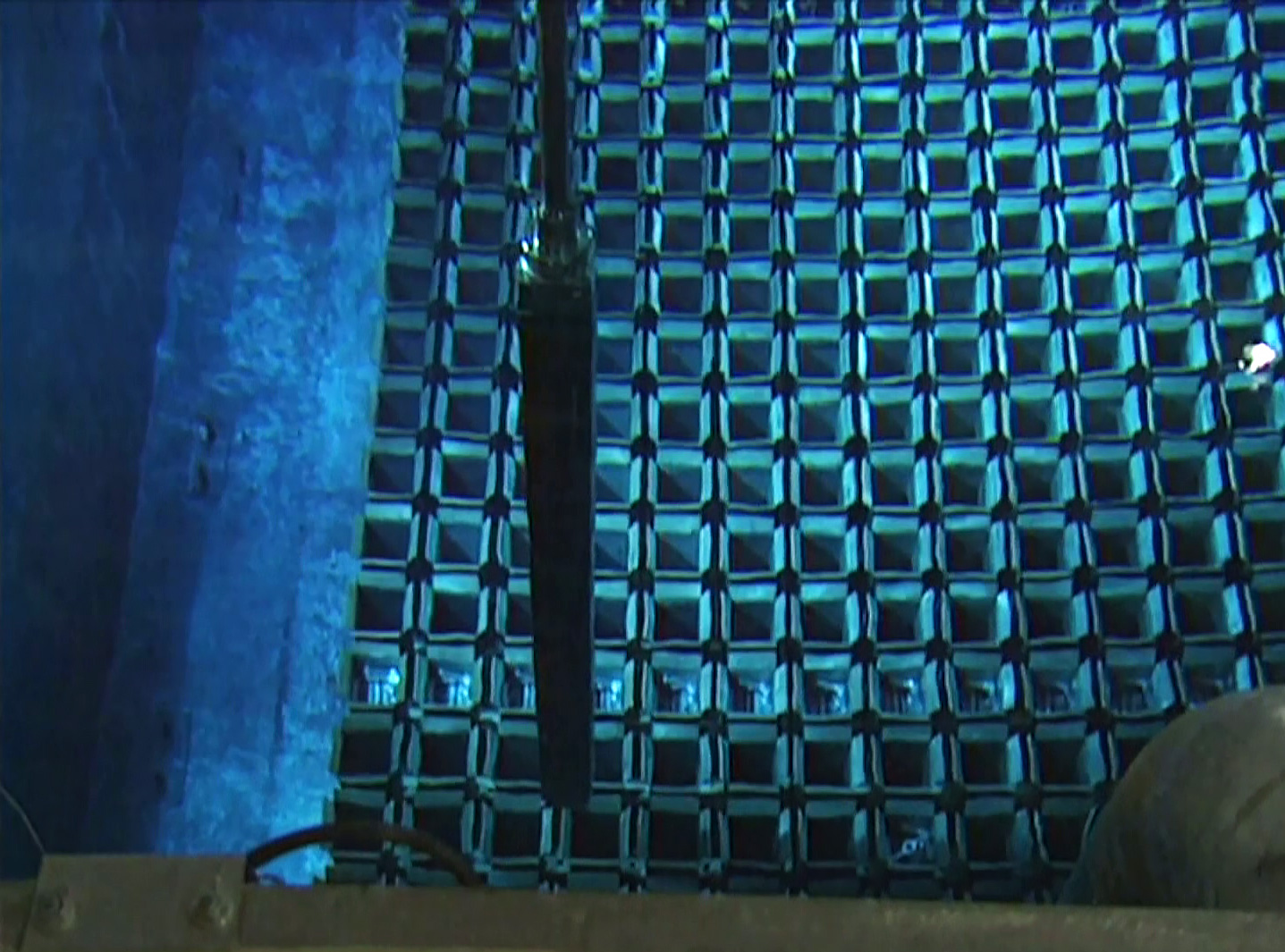

台灣三座核電廠雖然已經停止運轉,不過用過核燃料的處置還是條漫漫長路。核一、二廠的用過燃料,目前絕大部分還在反應爐爐心和用過燃料池,核三廠的用過燃料共3785束則全都退出爐心,存放在燃料池中,但燃料池只剩下535束的存放空間,等於只能運轉大約四年左右。核安會表示,不論是除役或重啟,乾式貯存都是必要設施。

台電高層表示,核三廠乾式貯存計畫在今年底發包,預計8年後完工,可以存放4000束用過核燃料。屏東縣監督核能安全會委員賀立維認為,核三如果要繼續運轉二十年,將來乾貯空間勢必要再擴增,核三空間是否足夠是一大問題。氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示,乾式貯存只占用核電廠1%的空間,他認為空間和技術都不是問題。

前美國Sandia國家實驗室科學家卓鴻年表示,核燃料在移到乾式貯存前,必須存放在用過燃料池中靜置十年左右,用過燃料池萬一喪失冷卻水,可能產生氫爆。核電如果重啟,燃料池的風險也必須被評估。

用過核燃料的安全貯存,是全世界使用核能國家都面臨的課題。根據台電的用過核燃料最終處置計畫,2028年之前要完成最終處置場的場址評選,接下來要進行場址詳細調查、安全分析,預計在2055年可以啟用最終處置場,但這個目標能達成嗎?綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示不樂觀,「我們到現在連法案也沒有,場址的地質調查、環評、社會溝通、居民同意也沒有,當然還沒有輪到說怎麼開始做工程,這些工作都是曠日費時。」

支持核電的團體認為,不一定要完成最終處置選址,才叫做核廢有解,乾式貯存就是一個解決方式。崔愫欣則認為,乾式貯存只是解決核廢的燃眉之急,而且乾貯桶也有運轉和使用的年限,之後如果要換桶,每換一次就增加一次輻射外洩風險。這是將問題丟給未來世代,也是核廢料處理最麻煩的部分。

清大核工所特聘教授李敏則認為,乾式貯存不會對人的健康有任何影響。他表示,「如果擔心核廢料對後代子孫的影響,為什麼不去想想三十年後,地球氣候會是什麼變化。」

民間團體認為面對核廢問題,當務之急是先完成立法工作。綠色公民行動聯盟、環境法律人協會、台灣蠻野心足生態協會等團體,今年7月公布民間版的高放射性廢棄物選址暨處置條例草案,他們呼籲朝野立委加速推動高階核廢料處置及選址的立法工作,如果現在不開始,未來核廢料真的無處可去。

經濟部在今年成立放射性廢棄物處置專案辦公室,推動高階核廢料最終處置場址的立法工作。我們約訪經濟部,希望更進一步了解有關核電重啟以及核廢的問題,不過經濟部表示無法受訪。政府部門或許應在核三公投前具體說明「核廢有解」的政策內涵,以免變成正反雙方的各自表述。

公投之外,地方居民的想法?

8月23日即將舉行核三繼續運轉的全國性公投,當地居民又怎麼看待核三重啟呢?

恆春居民對於核三重啟的看法,正反兩面都有,也存在著矛盾心態。當地里長基於工作機會與回饋金,對重啟傾向支持,但提到安全問題,恆春鎮大光里里長江進教表示,萬一核電廠發生意外,大家生命財產都不保,當然還是會有些擔心。居民張先生則表示,核三已經跟居民共存這麼久,看起來對居民也沒有傷害,就好像一個癌細胞跟人體共生存,把它變成慢性病就好了。

部分恆春居民則認為,把核三的未來交由全國性公投來決定,對當地居民相當不公平。恆春鎮大光里前里長蔡穆斌說,既然要公投,應該核一、核二、核三廠一起投,不應該只針對核三。居民張清文則表示,在都市裡要蓋一個變電所,居民都出來抗議,為什麼核電廠卻是交由全國公投,不用詢問當地居民的意見?

至於核三重啟的安全性,誰說了算?恆春居民張怡表達應該相信專業,交由核安、核工的專家來評估,安全條件都滿足之後才進行重啟。曾和恆春居民共同組成監督小組的張清文則認為,安全問題應該要由當地居民來決定,核三廠不論是除役或重啟,安全檢查等資料應該要公開透明,核電廠也不應迴避當地居民的監督。

總統賴清德提到,使用核電的前提之一是社會共識,但共識的建立來自於資訊的公開透明。核電的使用牽涉風險、經濟、能源安全等面向,必須有更完整的資訊,更深入的社會溝通與對話,以及完善的監督機制,以免落入政黨角力的戰場。

註:針對核三重啟相關問題,我們約訪經濟部與台電公司,經濟部與台電均表示不便受訪。

本集請教台電公司的訪題如下: |

|---|

|

1.根據媒體2018年報導,台電曾初步估算核二延役需150億,核三為300億,當時延役的費用是如何估算,項目有那些?為何評估核三延役費用較高? 2.根據目前法規,核電廠如果要延役,須提出整體老化評估及老化管理報告、時限老化分析報告以及相關終期安全分析報告,台電目前是否有經費進行相關報告,並針對相關設備與組件進行改善?假設未來有延役的需求,完成這些報告需多久時間? 6.核三廠目前已針對哪些區域或組件進行過耐震補強?補強後耐震能力提升了多少?另外,依據地震危害資深委員會SSHAC Level 3程序執行的地震機率式風險評估 (SPRA) 結果如何?假設核三廠要重啟,是否有需要進行耐震補強? 7.請教台電公司對於「泥貫入體」此一地質現象,在核三廠內外進行過哪些研究調查? |

本集請教經濟部的訪題如下: |

|---|

|

1.經濟部在新聞稿中指出,核電廠延役最大的前提為核能安全,台電必須依國際標準進行安全總體檢、結構設備組件壽期管理、設備汰換更新、針對福島事件強化及耐震補強評估等等,並經國際同儕及核安會審查。經濟部是否有規劃,要求台電著手相關的安全體檢與評估?目前已有編列相關經費的規劃嗎?

|

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如