想收到最新推播,加入我們的島line社群

2025年3月28日,在緬甸中部當地時間12點50分,發生了震矩規模7.7,深度10公里的極淺地震,這是緬甸自1946年以來,規模最大、災損最嚴重的地震,截至4月2日,已有數千人死亡,多棟建築物遭毀。

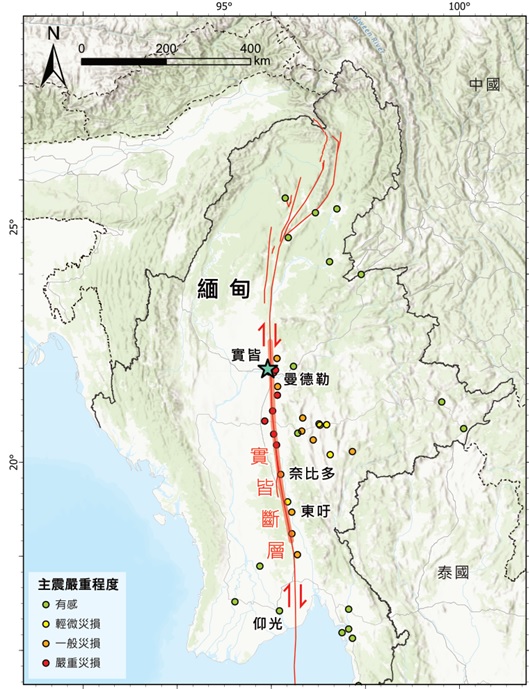

這起百年大震是由實皆斷層引發,震央位在緬甸第二大城曼德勒以西的佛教聖地實皆鎮附近,就連1000公里遠的泰國曼谷也感受到強烈震動,發生建築物倒塌與人員傷亡。

為提供正確的地震科學與防災知識,4月2日台灣地震科學中心(TEC)教育推廣委員會舉辦緬甸地震說明會,彙整本次地震的最新發現,根據多位學者分析,在主震發生後近4天內,共有近400個餘震,都分布在於實皆斷層沿線,而實皆斷層的地表破裂長度將近500公里,比台灣南北的距離還要長,是造成本次地震廣泛災損的主因之一。另外,針對「緬甸地震是否會觸發台灣地震?」的傳言,TEC教育推廣委員會特別說明,釐清相關科學事實。

緬甸地震的發生成因

台大地質科學系副教授王昱解釋,緬甸位處歐亞板塊與印度板塊的交界帶,而中部的「實皆斷層」是一條非常活躍的斷層,每年以2公分的速率滑動,這次地震是由實皆斷層引發,實皆斷層全長約1200公里,如果以百年尺度來看,在20世紀的初期,南北段都發生過不少災害地震,在1994年及2012年,分別還有規模6.8及7.0的地震,但是中間區域,大約從曼德勒到首都奈比多一帶,從1839年阿瓦地震之後,已超過180年未曾有強震記錄,屬於「地震空缺區」。

地震空缺區是指在已知的活斷層上,歷史記錄顯示曾發生大地震,但是近期未觀測到明顯地震活動的區域,表示該斷層長時間累積應力,未來發生地震的風險較高。

地表破裂長達500公里 導致受災嚴重

根據台大地質系、中正地環系、台大地理系的團隊,從衛星遙測影像分析,發現實皆斷層的破裂長度達500公里,遠超過地震之前估計的地震空缺區大小,是造成本次地震廣泛災損的主因之一。

中正大學地球與環境科學系郭昱廷助理教授說明,透過地表變形的比對,可以了解破裂的範圍、位置,進而判斷災害發生的地點及嚴重程度,以提供救災參考。而從以往研究顯示,地震空缺區的範圍,大約只有200公里左右,透過影像分析,才驚覺這次地震造成的地表破裂長達500公里,已超過整個台灣的長度。

台大地質科學系副教授王昱進一步說明,通常沿著地表破裂附近的區域,會受到比較強的地震波侵襲。根據他的研究團隊,從緬甸當地蒐集到的資訊,除了媒體報導較多的曼德勒、奈比多地區,在實皆斷層沿線,還有很多中小型城市受災嚴重,亟待救援,也有道路因地表破裂而損壞,阻礙救災交通。

另外,從衛星照片比對,在地震後有一座水壩出現嚴重震損,水庫內的蓄水從洩洪道缺口沖出,在下游地區造成洪水,甚至從影像上,還可看出壩體邊緣出現嚴重的土壤液化與噴砂現象。

觀察餘震的發展

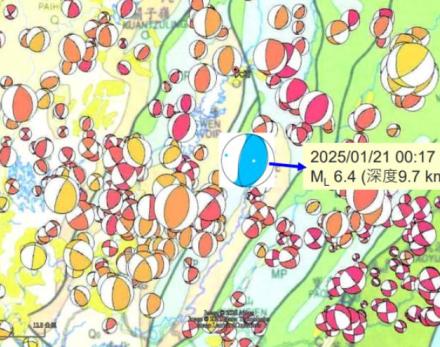

台灣師大地球科學系陳卉瑄教授研究團隊,從泰國氣象局的餘震資料分析,在主震發生後近4天內,共有近400個餘震,都分布於實皆斷層沿線長達400公里的區域,包含1個規模大於6以及8個規模5~6之間的中規模餘震。

台大地質系副教授王昱表示,緬甸地震至今,餘震數量偏少,可能跟斷層特性有關,由於實皆斷層是一條筆直的走滑斷層,就歷史紀錄來看,類似的斷層,比較容易發生應力轉移的現象,進而觸發斷層帶的下一個破裂區。所以也要密切關注實皆斷層的其他區域,會不會發生下一個規模比較大的地震?

泰國曼谷的沉積盆地 場址放大效應

為什麼遠在1000公里外的泰國曼谷,這次也感受到地震的強烈威力,王昱副教授分析,跟泰國曼谷的地形有關。

曼谷盆地是湄南河流域下游的沖積平原,底層是軟弱的泥質沉積物,當地震波傳遞過來,會產生明顯的盆地效應,振幅可放大三倍之多,因此過去100年到150年之間,只要在金三角地區發生了規模6左右的地震,在泰國曼谷就會非常有感,尤其在鬆軟的地盤上,與高樓層的建物更容易有共振現象,造成強烈的低頻波晃動,一旦建築結構有問題,就會產生災情。

為什麼會有不一樣的地震規模數值?

在這次地震中,出現規模7.7和8.2不同數值,讓不少人感到困惑。中研院地球科學研究所副研究員黃信樺解釋 ,地震規模分為Mw、ML、MLv、 Mb、Ms等不同的計算方式。台灣氣象署所使用的是芮氏規模ML,但只能估算到7-7.5,適用於近距離地震,因為會受到測站地質條件所影響,通常會使用數個測站平均的數據。此次泰國氣象局採用的是 MLv,屬於比較少見的芮氏規模計算方式,推測有可能是只採用一個測站,或許誤差較大。

目前國際間通用的,可以跨國直接對比的,是地震矩規模(Mw)。從這次全球各大地震網和研究機構,所得到的緬甸地震數據來看,地震矩規模(Mw)約落在 7.7 至 7.9 之間,大致上都是比較接近的數據。

臺灣會受到緬甸地震的影響嗎?

中央研究院地球科學所研究技師梁文宗表示,臺灣距離緬甸2500公里以上,不容易產生應力轉移,不至於影響台灣地震的活動。

臺灣有地震空缺區嗎?

中研院地球科學研究所副研究員黃信樺解釋 ,緬甸實皆斷層為垂直斷層,較容易辨識出地震空缺區。但臺灣位在比較複雜的造山帶、逆斷層多,斷層間彼此交錯,會增加辨識地震空缺區的難度。

目前已發布的臺灣地震模型(TEM),有計算臺灣未來五十年孕震構造之地震發生機率、強度,像是東部地區米崙斷層以下,以及西南部的斷層,發震機率較高,但仍無法直接推定是否會發生。

身處地震帶的台灣 與震共存的準備

根據台灣氣象署統計,台灣附近地區每年平均會有2-3次,芮氏規模6以上的地震,台大地質系副教授王昱認為,位處地震帶的台灣,地震發生頻率高,需學習與地震共存,平時做好防災準備,以降低地震帶來的衝擊。

中研院地球科學研究所副研究員黃信樺更強調,面對謠言,要先理解立論基礎是什麼,希望透過正確即時的科學資訊傳遞,讓社會大眾對地震有更多的探討與了解。

延伸閱讀》關於地震、防災|我們做好準備了嗎?