稻稈入土不易腐化影響稻作

早年農業社會,在稻米收割後,農民會燃燒稻草,將灰燼埋入土中,但因為焚燒造成空污問題,和影響交通視線等危險,《空氣污染防制法》規定,禁止在田間露天燃燒稻草,目前約有八成稻稈都隨著收割後,翻耕入土。

一公頃的稻田收割後,大約會產生五到六公噸的稻草,在新竹務農的鄒承諺說明,這些稻草會在農地裡曬乾收捲起來,拿來做草繩或變成菜園保濕防曬的墊材,不過大部分農民都會選擇切碎,打入土壤裡變成養分。

「但這些打到田裡的稻草,遇到颱風或急降雨,就會浮在水溝堵塞排水系統,或影響下一期秧苗生長。」鄒承諺表示,水稻矽含量高,分解速度比雜草慢,超過一個月都還會保持完整形狀,非常令人頭痛。

變成100%稻草托盤再利用

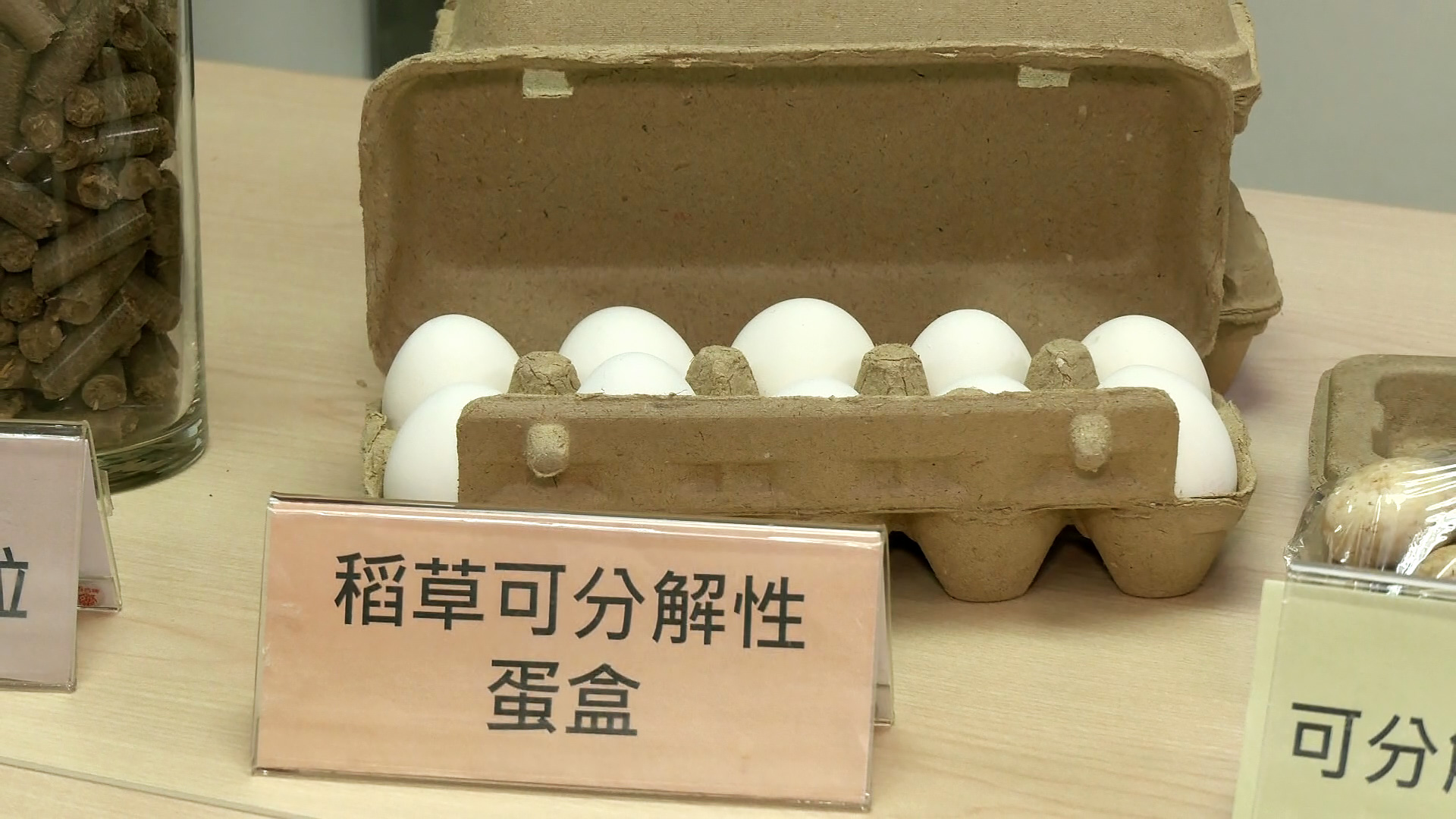

根據主計處綠色國民所得帳的統計資料,稻草的年平均產量約167萬公噸,是國內最大宗的農作生產剩餘資源。農業試驗所試著將稻草製作成稻草紙漿,再塑形成可分解包材。

農業試驗所農化組應用微生物研究室助理研究員郭聆亦表示,曬乾後的稻草,會先進行捆包、切碎,再使用低污染的鹼浸泡一個晚上,溶解出纖維素,接著進入機械搓揉機破壞稻草結構,再透過設備,變成更細緻稻草漿。

這些稻草漿接著進入紙塑成型機,最後再烘乾,成為100%稻草製的超市托盤或鳳梨裝箱墊材,農業試驗所農化組副研究員張明暉指出,「稻草托盤可以取代塑膠疏果套,達到兼顧減少塑料和食品級的需求,而且稻草源源不絕。」

稻草壓縮製成燃料顆粒發電

此外,由於稻草體積龐大,不耐儲存,集運和運送成本高,國內缺乏稻草漿的廠商和集運商,於是農試所也與地方農會合作,希望將稻草切碎壓縮,製作成燃料顆粒,提供生質能鍋爐所需要的熱能。

目前農試所可以將100公斤稻草轉化成90公斤的燃料顆粒,這些燃料顆粒會送樣檢測,也會到造紙廠提供試燒,確認是否符合CNS標準。張明暉指出,「稻草灰分比較高,加上含矽,燃燒過程會阻燃,因此仍需專爐專燒等技術克服。」(相關新聞:農業剩餘資源再利用 稻草轉化可發電燃料顆粒)

稻殼需求變低需要就地利用

除了稻草,碾米後的稻殼在國內每年產量高達65萬噸。早年農業社會對稻殼有需求,如今大幅降低。台東池上的陳協和米廠經營超過一甲子,卻面臨稻殼堆積的問題。

以池上稻作面積約1680公頃,一期產生1680公噸稻殼,兩期就有超過3000噸需去化。老闆陳政鴻說,「過去農民會拿稻殼燒熱水或當肥料,但現在化肥選擇多,需求量下降,米廠堆積問題越來越嚴重。」

國內雖有廠商收購做為煉鋼保溫劑或養雞墊材,但東部運輸不便,必須尋找就地利用的方式。「東部常遇颱風或豪雨,交通中斷,倉容量塞住就無法碾米。如果能就地利用,不僅解決堆積問題,還能減少運輸成本與碳足跡。

在2011年,陳協和米廠與工研院合作,使用稻殼炭化技術。工研院中分院副執行長李士畦說明,以前大家收割完在燒田後再翻土,其實就是利用燃燒後的生物炭,來中和土壤,這是老祖宗流傳的智慧。

製作炭化稻殼和稻殼醋液

工研院和碾米廠設有一座中小型稻殼炭化爐,可以一次處理500公斤的稻殼。碾米廠將稻殼填充到鍋爐中點火燃燒,最後再封蓋,進行耗氧悶燒三天。設備溫度約控制在380到450度C,最後等待冷卻開蓋。

「火侯和鼓風機要控制好,要保留生物炭,而不是全部燃燒變成灰燼。」陳政鴻表示,500公斤的稻殼可轉化成120到150公斤的稻殼炭,另外悶燒後的氣體收集,經過冷凝設備,製作成「稻殼醋液」,同時也是天然驅蟲資材。

這些資材會提供給萬安社區有機稻米產銷班使用,農民在一期稻作時,會以稀釋300至500倍的稻殼醋液,進行葉面噴灑,預防負泥蟲。而稻殼炭是多孔隙的鹼性資材,增加土壤的通透性,讓更多微生物能夠進駐,讓植物長得更好。

稻殼製成貓砂循環利用

目前因為設備處理量有限,碾米廠仍有部分稻殼需要委外處理,也有民間企業善用稻殼特性,製作成稻殼貓砂,創造新價值。宜蘭三星有家貓砂代工廠,就回收農民的稻殼,做成貓砂。

生產後的貓砂不只要除臭,也要具備吸水凝結的特性,放到水裡還要能順利崩解,考驗著研發業者調配稻殼的比例。老闆Steven指出,稻殼它本身就吸附味道,做成貓砂希望可以解決環境問題。

從貓砂、蛋盒、包材到生物炭,如何將稻殼與稻稈等農業剩餘物資,創造新的循環價值,棄物再利用,也是循環農業的挑戰。這些剩餘的農業材料,有機會回到土壤,未來也可能變成你我生活中的材料來源。(延伸閱讀:家有貓小孩,貓砂怎麼丟?)

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如