從全台最大礦村到貓村,猴硐礦業的一頁滄桑史

位於新北市瑞芳區的猴硐,近年以貓村聞名,不過實際上,這裡曾是一個盛產黑金的煤鄉。1934年,猴硐士紳李建興承購原屬日本「基隆炭礦株式會社」的礦權與採礦設備,成立瑞三礦業公司。全盛時期,全台有七分之一的煤炭產量出自這裡。這座因煤礦而興盛的小鎮,人口一度達到兩萬五千多人,橫跨基隆河的運煤橋,將一車車煤礦源源不絕地送進矗立在河畔的瑞三整煤廠,煤礦處理、分選過程中,會有不少煤渣流入基隆河,因此居民會划著船在河裡淘煤。

延伸閱讀》真假貓天堂|猴硐貓村的愛與愁

台灣的煤炭產量,在1970年代達到高峰,其後因能源市場需求逐漸轉向燃油及瓦斯,景氣不復往年,同時隨著開採深度增加,事故發生機率也提高。1984年,台灣先後發生三起傷亡慘重的礦災,先是6月海山煤礦發生煤塵爆炸,7月瑞芳煤山煤礦火災,加上12月的海山一坑煤礦礦災,合計帶走了270條人命。災難的打擊,加上生產成本無法跟進口煤競爭,台灣煤業走向沒落,猴硐的礦坑也在1990年關閉,常住人口跌落到僅剩百餘人。

工廠、礦坑廢墟,實際上是重要文化資產

即便黑金歲月風光不再,遺留的礦坑與附屬建築,也是產業發展與勞動史的重要見證。國際上已將產業遺產(Industrial heritage)視為重要的文化資產類別,2015年,日本的「明治時代工業革命遺址群」,被聯合國教科文組織登錄為世界遺產,其中就包含許多煤礦相關遺址。

台灣曾受日本殖民統治,包含煤業、糖業、林業、鐵道運輸的發展,都可追溯到日本時期,二戰後這些產業大部分由國民政府接收。2002年,行政院考量國營事業民營化,可能導致產業文化資產滅失,要求當時的文建會(現文化部)組成調查小組,盤點相關文資、設法維護保存。

然而,當時的調查僅限於國營事業,並不包括很早就開放民間經營的煤業。而台灣最後四個煤礦場,早在2000年就陸續停止營運,礦區土地與生產設施不是被拆除、變賣,就是湮沒在荒煙蔓草中。規模僅次於瑞三煤礦的海山煤礦,也沒逃過消失的命運。

延伸閱讀》故鄉守護‧來自日本的經驗:走訪猴硐、金瓜石

順著新北市土城區永寧路走到底,白色鐵皮圍籬圍起的大片土地,就是海山煤礦最大礦坑「建安坑」的舊址,這裡在2006年被遠雄建設公司買下,預計興建集合住宅。當時遠雄公司曾表示,會在開發基地保留的兩公頃公園綠地中,規劃礦業博物館,然而礦區廠房、員工宿舍等建築,早已被拆除殆盡,後續開發計畫又捲入弊案。2020年,遠雄公司放棄開發,向新北市政府申請廢止環評審查結論,礦業博物館的構想,終究沒有實現。

產業遺產保存,序列性與系統性是關鍵

相較於海山煤礦,猴硐瑞三煤礦算是相對幸運。瑞三整煤廠及運煤橋,在2005年就登錄為歷史建築。2010年,新北市政府以整煤廠為核心,成立猴硐煤礦博物園區,由觀光旅遊局負責經營。不過雲林科技大學文化資產維護系副教授王新衡認為,猴硐還有許多分散各處的礦坑與相關設施,而這些遺址之間,缺乏有效整合。

王新衡解釋,就像是工廠生產線有既定的順序,沒辦法從中間、後面的任何一點開始,對產業文化資產的認識與理解,必須著重「序列性」。「如果你參觀一個工業遺址後,還是不懂它當初的生產流程,對一般民眾來說就只是一個懷舊感,難以真正理解這個工業遺址的知識性、系統性價值。」

王新衡舉例,猴硐除了主要的瑞三本鑛礦坑,還有猴硐坑、復興坑等礦坑,「但是這些礦場彼此之間、跟瑞三整煤廠之間的連結與運輸線路,現在都已經看不太出來。」他補充,這樣的問題很難單靠設置解說牌來解決,關鍵還是在於,如何建立更全面的保存與推廣機制,讓外來遊客能深入理解猴硐這個礦業聚落,而非只是走馬看花。

老礦工成立文史館,自己的故事自己說

2019年,一群老礦工為了讓更多人認識煤業歷史,向瑞三公司承租閒置的事務所,打造成猴硐礦工文史館。成立五年來,他們進行了至少七、八百場免費導覽,藉由不同的走讀路線,串聯起分散各處的煤礦遺址。研究勞動史的台北科技大學副教授鄭怡雯指出,產業遺產保存必須納入勞動者的聲音及視野:「(遺址的)建物是靜態的,如果沒有被賦予活的經驗,它就只是靜態地陳列在那裡,但老礦工透過它們的勞動經驗,把這些建物的生命重新召喚出來。」

礦工們第一手的口述歷史,連日本學者都十分重視。早稻田大學的嶋崎尚子教授,在新冠肺炎疫情爆發前,連續幾年都飛來台灣訪問猴硐礦工,並在2024年8月出版專著。2024年日本全國煤炭產業博物館研討會,也將猴硐礦工文史館列為參訪地點之一。

上智大學教授中澤秀雄表示,日本北海道和九州等地的煤礦礦坑,都已停採三十年以上,礦工不是已經離世,就是搬離原本的聚居地,像猴硐這樣還有老礦工生活的礦業聚落非常難得,而且由礦工自發成立的博物館,不僅在日本,甚至整個亞洲都可說是絕無僅有。

老礦工的「煤記憶」,如何進行制度性傳承?

雖然不少學者認同,老礦工們的存在,彌補了猴硐礦業遺址片斷化的問題,但考量他們年事已高,亟需建立相關制度,讓更多年輕人參與礦業文史的傳承。同時在2024年年初,傳出文史館六月底租約到期後,業主不再續租的消息,這個契機促使民間發起「許我一座公立礦工博物館」連署,呼籲公部門支持礦業遺產保存。

經過協商,由經濟部地質調查及礦業管理中心向業主承租文史館原址,繼續經營。地礦中心主祕許慶源表示,他們已擬定志工招募與培訓辦法,預計請老礦工來當講師,把他們的生命經驗與採礦知識,傳授給對礦業文史感興趣的人。

台北科技大學副教授鄭怡雯強調,公部門接手並不是結束,而是新的開始,不僅是地礦中心,也希望新北市觀旅局能和民間有更緊密的合作。目前觀旅局正在評估猴硐煤礦博物園區委外經營的可行性,未來老礦工們是否還能跟以前一樣自由進出館舍做導覽?觀旅局風景區管理科科長郭恆維承諾,會設法確保礦工參與的空間,「不管是導覽解說或教育講座,我們可以透過合約的方式,把這部分納入委外營運的計畫。」

礦業遺址系統性保存的挑戰

礦場通常占地廣大,部分業者出於成本考量,會以租賃方式取得營運所需土地,不少礦場的產權十分複雜,因此不論對政府或民間而言,想要完整保存礦業遺址,都是很大的挑戰。

新北市的新平溪煤礦博物園區,是極少數業主自主保存的礦場,同時也是生產動線保留最完整的礦場。2024年5月,館長龔俊逸將礦坑坑口、儲煤槽等遺址提報為歷史建築,卻在7月底得知,包含礦工檢身室、運煤鐵道在內的遺址,因為缺乏特殊建築技術價值等原因,無法取得文資身分。

雲林科技大學文化資產維護系副教授王新衡指出,產業遺產保存時常面臨類似困境。他解釋,《文資法》將文化資產分為古蹟、歷史建築、文化景觀等不同類別,產業遺產的關鍵在於完整的生產動線,而且產業與當地聚落之間,往往也存在緊密的連結,例如瑞三公司在猴硐就留下福利社、餐廳等設施,因此最理想的方式是指定為「文化景觀」,以整體區域來規劃思考,而非單點式的保存。

不過就王新衡觀察,實際上在文資審議過程中,產業遺產往往是偏向以歷史建築、紀念建築等類型做登錄,可能是因為在面臨土地權屬複雜的情況時,政府機關會有所顧慮:「但產業遺產牽涉到機械史、技術史、勞動史等領域,如果只是著眼於個別建築或遺構年代是否古老、形式是否特殊,可能難以看出它的價值。舉例來講,煤礦場的鐵道單獨來看,好像沒什麼特別,但從整個生產線來看,就會明白它存在的意義。」

依《文資法》第64條,文化資產的保存維護,可以不受土地使用法規限制,龔俊逸擔憂,新平溪礦場2019年後不再保有礦權,礦業用地隨之解編,而《國土計畫法》原定2025年上路(註),若運煤鐵道無法取得文資身分,途經的土地又被劃為國土保育地區或農業發展地區,「那我已經設置六十年的這個鐵軌,是不是就屬於違法?」

2024年8月,一群關心文資保存的人士,發起搶救新平溪連署活動,獲得三千多人響應,同時新平溪煤礦博物園區館長龔俊逸也補充新事證,再度提報文資審議,包含運煤鐵道在內的遺址,終於在12月底登錄為歷史建築。不過王新衡仍期待,未來台灣能擁有類似日本的「歷史社區營造法」,讓產業遺產的整體性保存,能有更紮實的法源依據。

從1876年清朝政府開鑿第一口官煤,台灣煤業已走過百年歷史,支持台灣從農業時代走入工業時代,即便我們已經不再採煤,這段歷史也不該被遺忘,期望這些黑金歲月的點點滴滴,能繼續傳承到下一個百年。

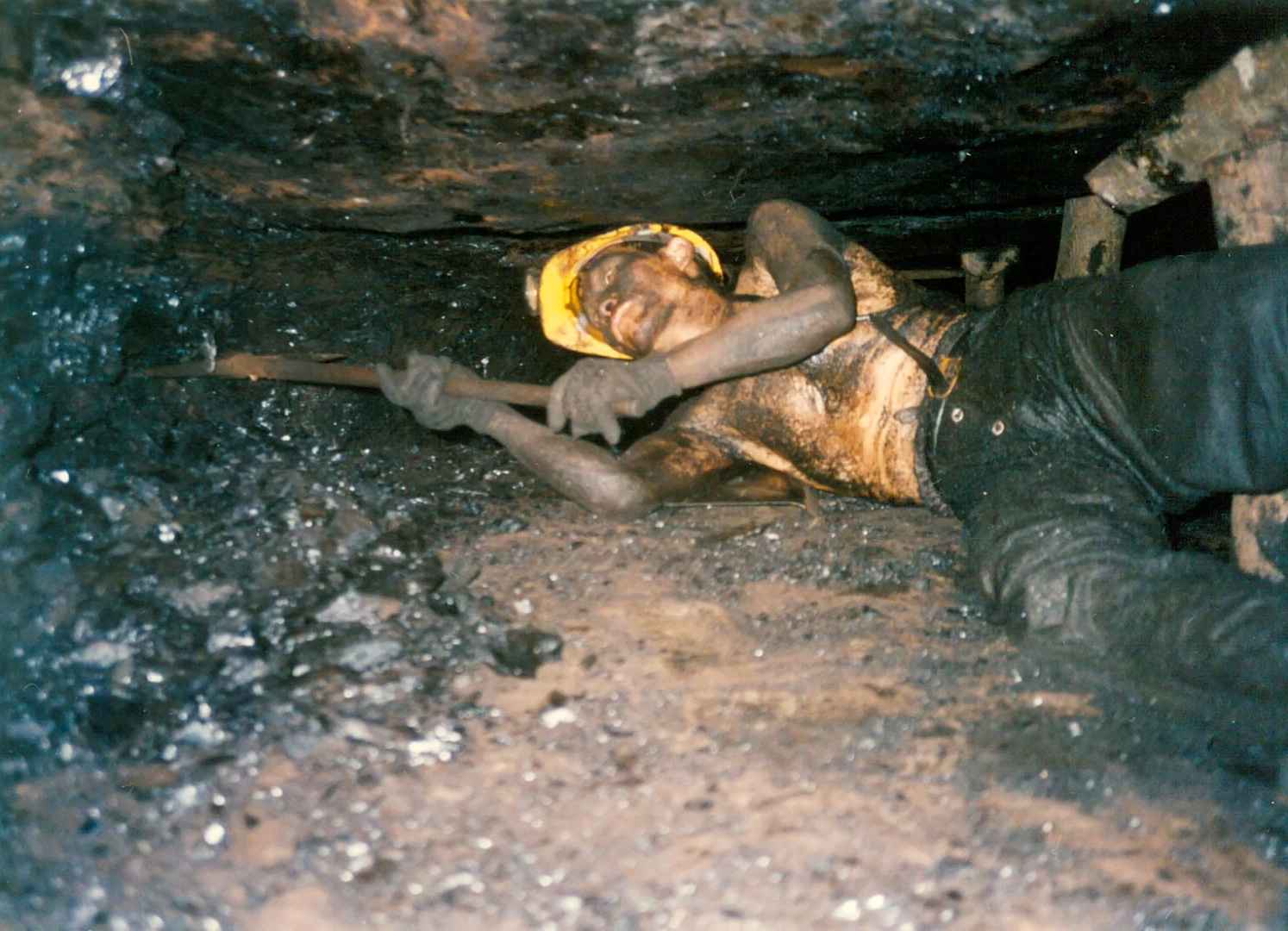

註:瑞三本鑛礦坑內部畫面皆為2024年1月拍攝,現已不開放進入。