十二月的汐止,東北季風吹拂。陰冷的天氣,偶而飄著雨絲,但對汐止人來說,「冬天」下的雨,比起颱風多的夏天,令人安心。

高燈立,民國七十六年,從南港搬到汐止,八十二年成立的第一個汐止民間藝文機構,把訪談耆老蒐集的資料放在網路上,要讓更多人認識這個地方。汐止早期名叫「灘音」,居住河岸的先民,聽聞滾滾河水打在沙灘上發出沙沙的水聲,於是取清代詩人林逢原形容此景的「峰峙灘音」二字。之後,因為基隆河潮汐到此處又退水回去,所以也叫「水返腳」;日據時代,水返腳被改為「汐止」,除了表示是基隆河潮汐的終止之外,據說汐止也是日本一個地名,取相同的名稱,也是思鄉情愁。

高燈立原本找了一間古厝,收藏汐止文史。不過,在歷經賀伯和納莉兩次風災後,已經成了殘破的廢屋。曾經因水發跡的汐止,這幾年,因為基隆河截彎取直工程,每逢颱風雨季,就有揮不去的淹水印記。

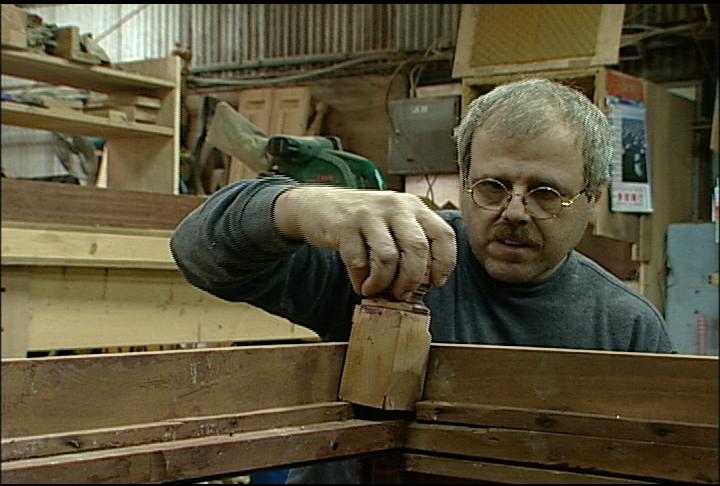

星期天上早上七點多,馬丁已經開始工作,八十坪大的工廠,他是老闆兼工友。來自瑞士的馬丁,之前從事貿易,到台灣後,無師自通學會木工。除了一般原木製作外,他更喜歡拿舊家具做新設計,不過舊材料比較簡單做嗎?即便舊材料不算錢,還得比原木花更多的時間,還是不被市場接受。

馬丁的家具店開在汐止,今天的客人要訂製「新」桌子,至於新舊材料組合的家具,還等待有緣人探尋。做的是怕水的木頭,卻住在淹水的汐止,很多人建議馬丁搬走,只是除了遷移,還有沒有其他方式?

午後的陽光,暖暖地灑在綠草如茵的小徑上,羊兒盡情的吃草、兔子隨處的跳躍、公雞來回的奔跑,對住在社區一千多位居民來說,已經很習慣。這塊地是蔡聰明的老家,從小他就在這裡種田養雞、鴨。他找了幾家建商合作改建,但別人一聽到他的理念,還有建在「汐止」,紛紛打退堂鼓,於是他成立基金會,親手規劃。從國外請藝術家進駐社區,並走入校園甚至結合地方政府,推廣理念。

水患從不曾在汐止的文史上消失,然而,在防患於未然的同時,住在汐止的人,能不能替自己寫下不一樣的歷史,而外界能不能夠用另一個角度,來看看這個城市?

長久以來接觸汐止,幾乎是颱風淹水的印象,這個地方真的不能居住嗎?如果不能有其他選擇,那麼該怎麼來看這個地方?十月二十三日汐止舉辦了一場嘉年華的踩街遊行活動,活動不只吸引了汐止的居民,也包括東湖、南港等地,這是蔡聰明發起年度的活動,這場活動讓汐止出現在媒體上是快樂有活力的城市,汐止到底是不是?水在汐止的歷史始終曾經是怎樣的角色?

側記

你的夢想是什麼?

我有好多好多的夢想,但有我好多好多時候只停留在想。

蔡聰明自稱自己的社區是夢工廠:夢想加工廠。很多人說蔡聰明不聰明,有錢不會賺,或許言過其實,但是卻讓人不佩服他用社區活動來創造民眾的生活經驗、豐富心靈生活的理念。同樣的話也出現在木頭馬丁身上,幾次風災,他的工廠、住家、店面從沒有不「躬逢其盛」,問他會不會難過?他說大家都淹也不只是我。當價格永遠領先於價值時,或許理解,原來在都市叢林中找回自然,每次淹水就知道該怎麼樣調整,也比別人學會更多修復的工作,在馬丁和蔡先生身上,我看見人與環境和諧關係過程的磨合與激盪。