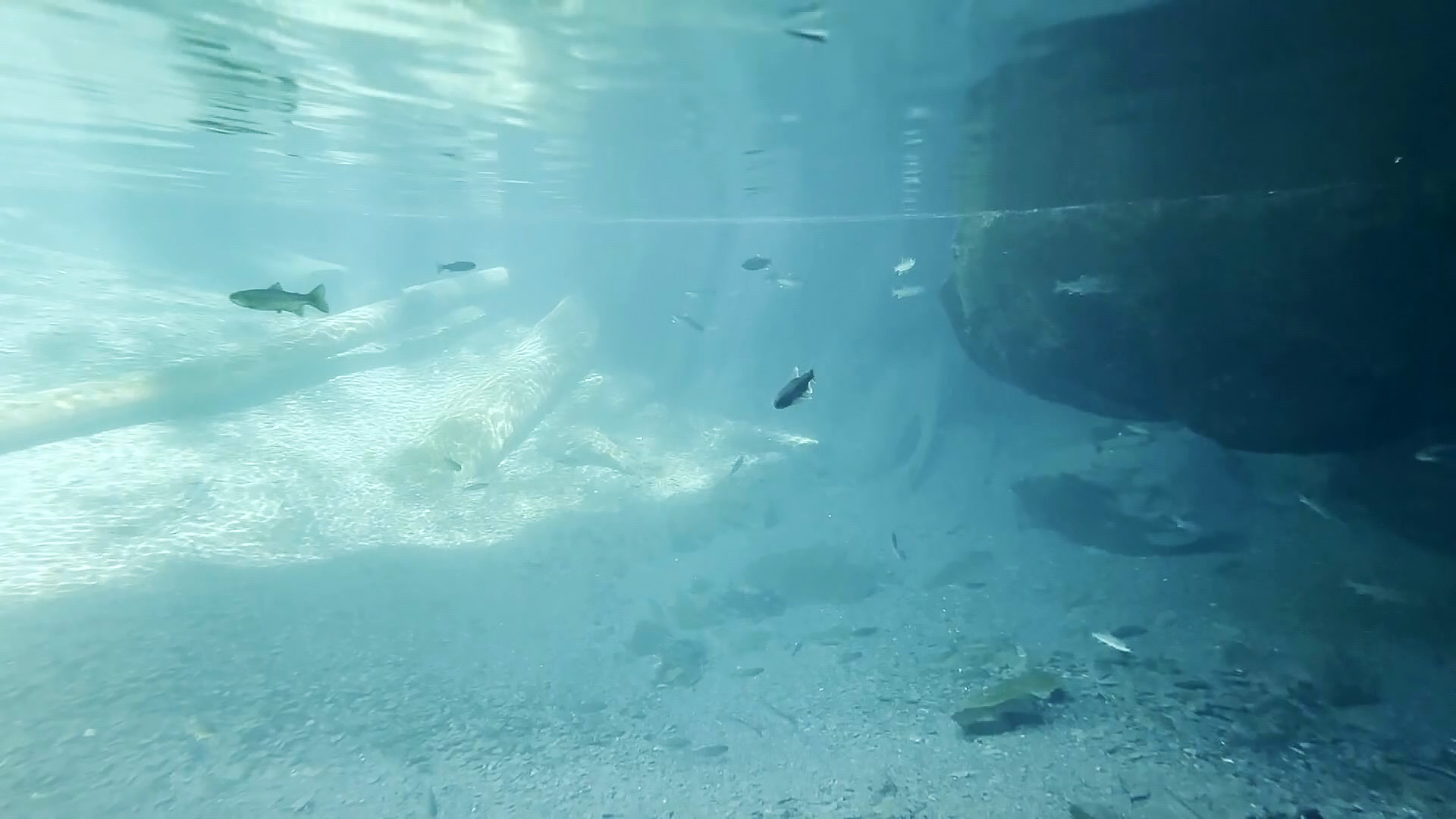

揹著數十公斤的研究裝備,冒著五度C低溫的溪水,中研院團隊在合歡溪進行魚口普查與電捕取樣,採集魚鱗與魚鰭樣本,準備帶回研究室進行DNA定序。

櫻花鉤吻鮭可以說是台灣知名度最高的魚,牠們在冰河退去之後,留在台灣山區,成為陸封型鮭魚,是已知的野生鮭魚分布最南邊的族群,存活在大甲溪上游,因為長期隔離,逐漸演化為台灣特有亞種。

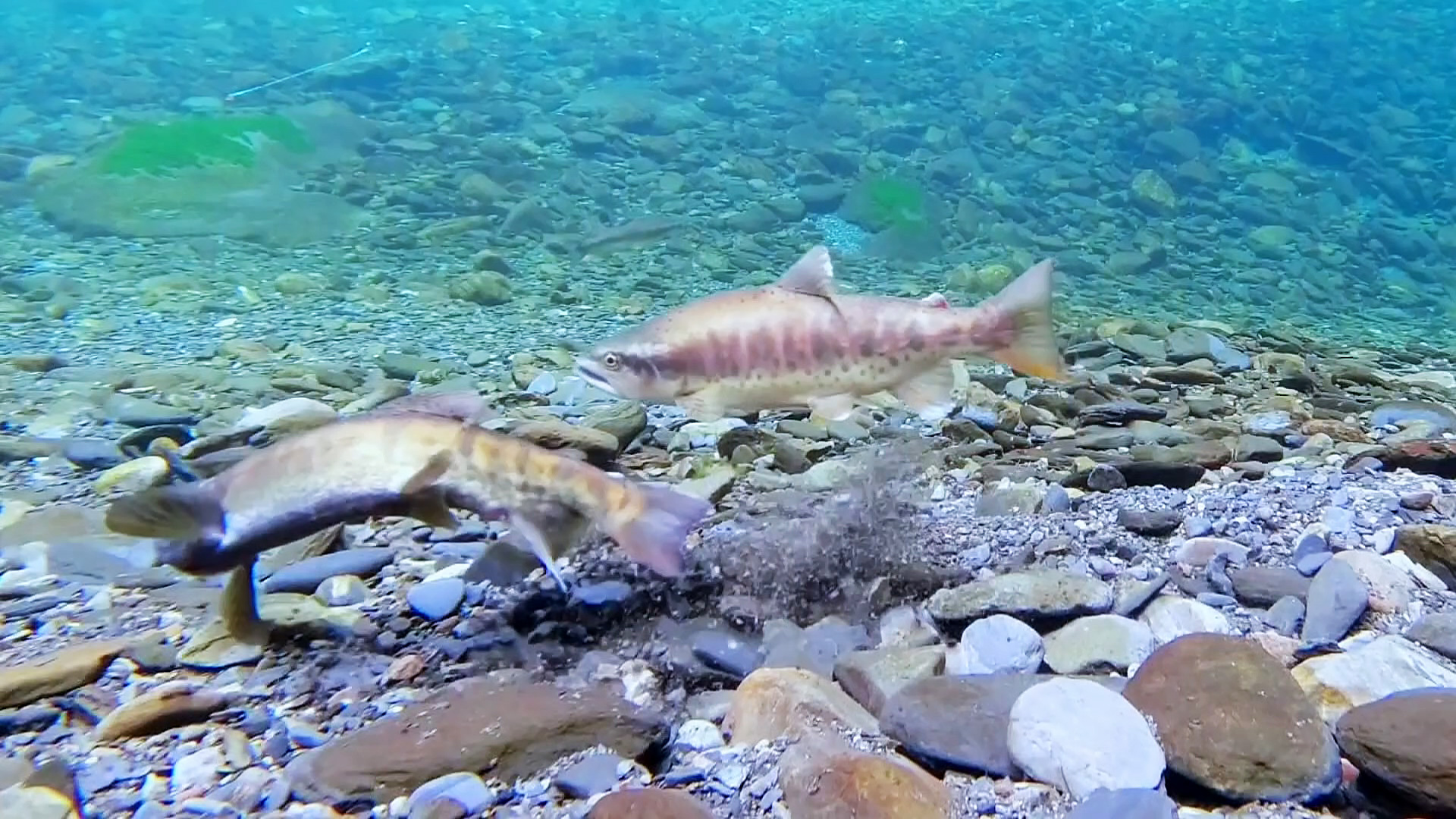

深潭是牠們喜歡聚集的地方,每年10到11月繁殖期,母魚會選擇平緩的淺瀨,用尾巴搧巢。一尾母魚可以產下300顆卵,受精卵經過20到30天會變成發眼卵,180天能長成亞成鮭,這時身上已經有明顯的黑色斑點。二歲大有繁殖能力,繁殖後的個體,有的會死亡,有的能繼續存活,最大年齡可以到四歲。

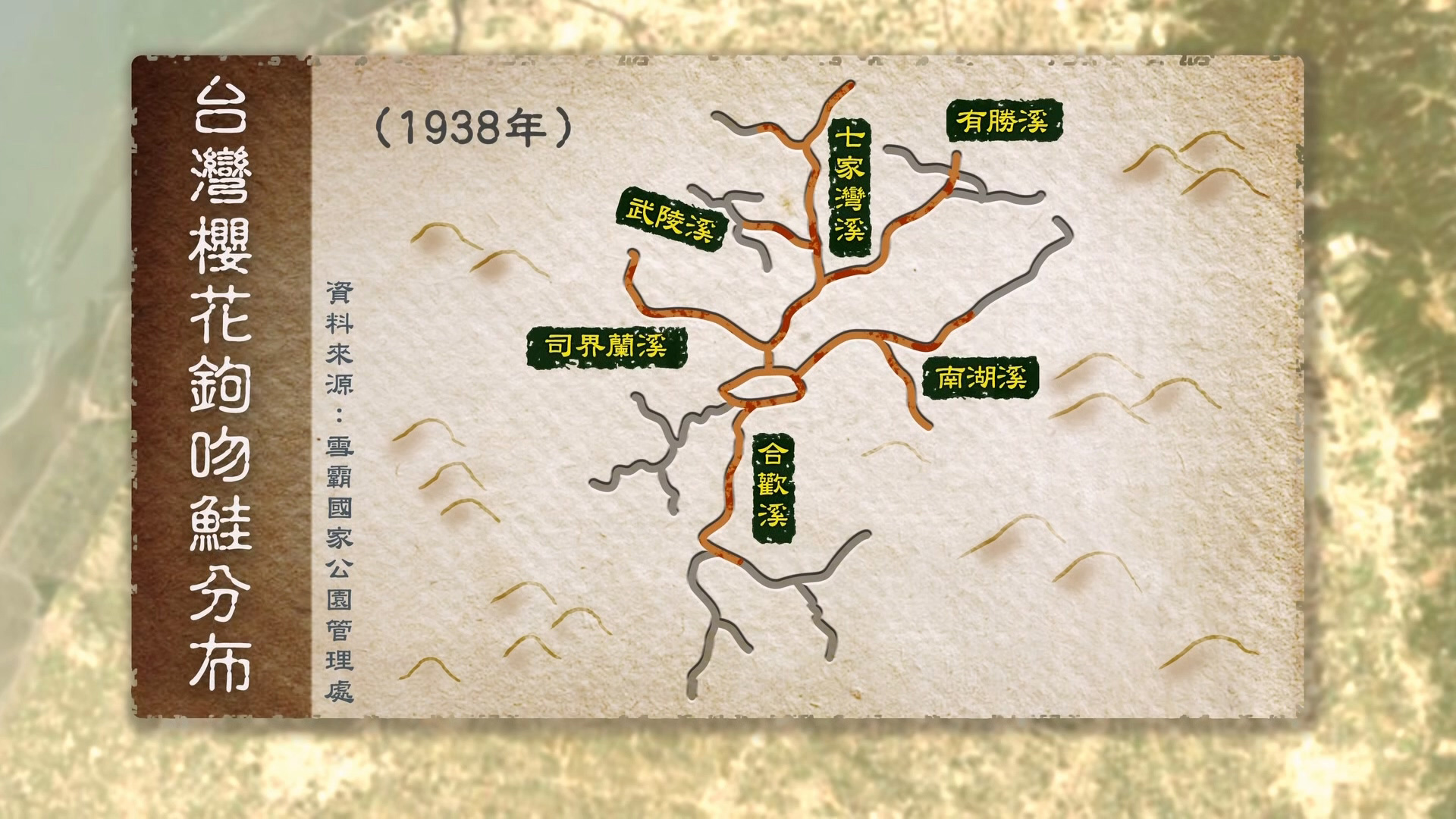

大甲溪上游的六條支流,從前都有櫻花鉤吻鮭的身影,牠們曾是泰雅族人的蛋白質來源。身為罕見的冰河孑遺物種,日治時期將牠們列為「天然紀念物」加以保護,限制泰雅族人自由捕魚,也限制溪流兩岸的農業行為。(延伸閱讀:莎拉茂鱒 對不起|環山部落的鮭魚冤獄)

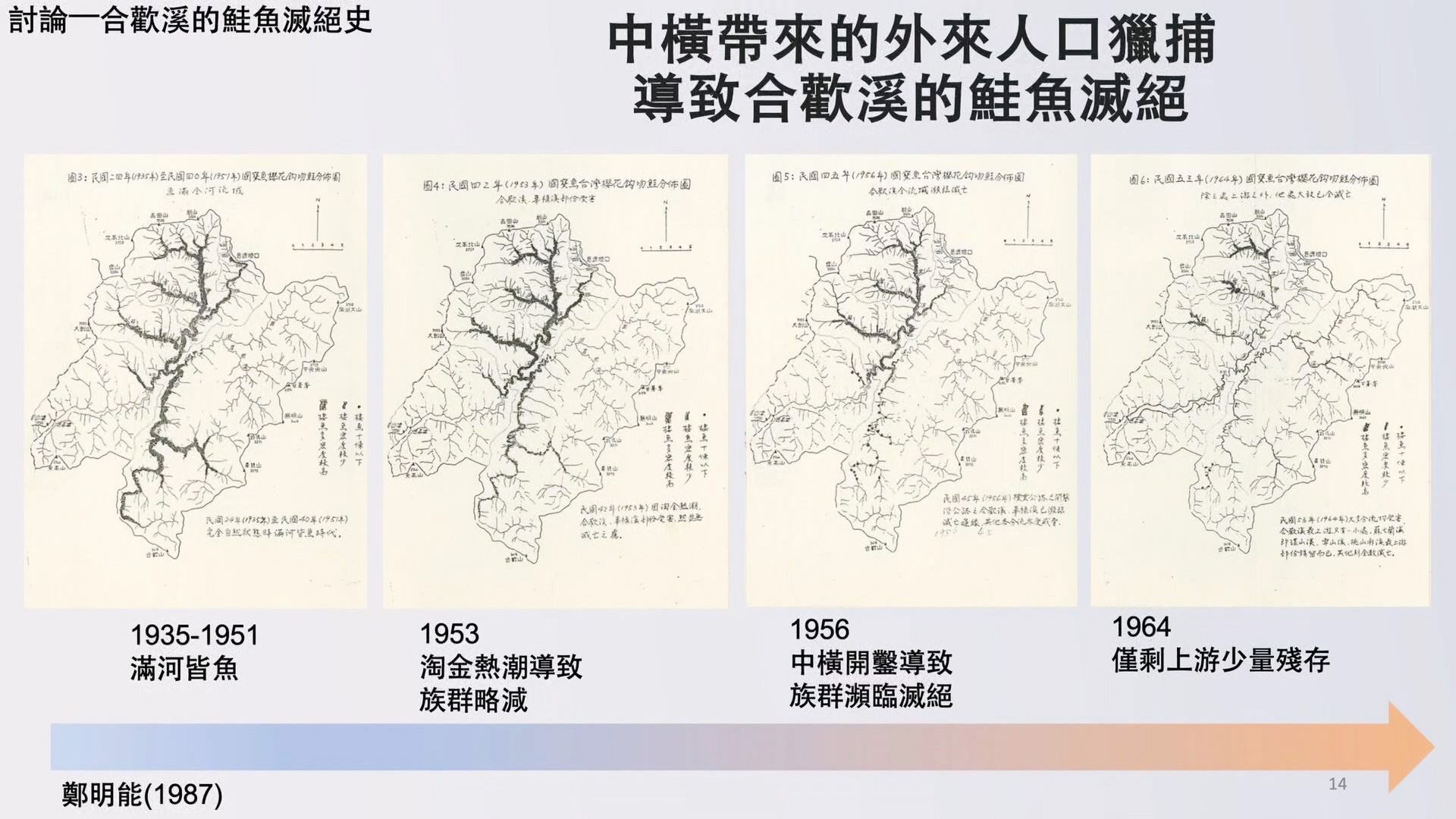

平靜的日子,因為中橫這條穿山越嶺的路,命運急轉直下。

路通了、人來了,果園和農田取代了沿線的一些森林。研究櫻花鉤吻鮭的先驅林淵霖,見證牠們銳減。櫻花鉤吻鮭不只失去森林的庇護,為了減少土砂沖進德基水庫,大甲溪上游興建了許多攔砂壩,也阻斷牠們游向上游的機會。身為寒帶的魚,無法回到低水溫的上游,就是死路。雪上加霜的是,牠們還遭到人們獵捕食用。

多重原因導致牠們數量急遽下滑,1984年,台大林曜松教授團隊調查發現,櫻花鉤吻鮭僅剩兩百多尾,而且只存在七家灣溪約5公里的溪段。

冰河孑遺的奇蹟瀕臨滅絕,雪霸國家公園展開保育行動。

當時七家灣溪兩岸有高山農業,主流與支流都有攔砂壩。為了能讓魚回到上游,2001年雪霸國家公園管理處在支流的高山溪,進行攔砂壩改善試驗。十年後,位在七家灣溪主流上的一號壩也完成改善工程。雪霸處武陵工作站主任廖林彥說明,七家灣溪的就地保育,這三十年主要是推動「退壩還水於河」和「退耕還田於林」,總共拆除了五座攔砂壩,徵收了8.1公頃的私有土地來造林,種了將近三十萬棵樹。

就地保育與移地保育同時進行,1994年雪霸處著手進行人工繁養殖復育計畫,2003年研究人員首度不需要從野外捕捉鮭魚,從人工復育的鮭魚取精取卵,做到完全養殖。(延伸閱讀:國寶魚要回家|櫻花鉤吻鮭完全養殖的復育之路)

有了穩定的魚源,雪霸處謹慎選擇曾有文獻記載,但已經找不到鮭魚的歷史溪流,陸續送小鮭魚回到祖先曾悠游的地方。羅葉尾溪,有勝溪、司界蘭溪、南湖溪、畢祿溪等溪流都進行了放流工作,希望能建立七家灣溪之外的衛星族群。

2017年雪霸處與太魯閣國家公園管理處合作,到合歡溪上游放流。放流之前,雪霸處曾進行調查,沒有發現櫻花鉤吻鮭棲息,從2017到2019年,連續在合歡溪的五個點位進行放流。受太管處委託的生多所研究團隊會在每年夏季,前往其中兩個點位調查,發現上游的小嘆息灣數量從0逐年增加,2023年數量最多,有1294尾,2024年則調查到810尾。

生多所棲地生態組助理研究員楊正雄表示,合歡溪的族群數量明顯大幅的增加,整體的數量增加幅度可能超過七家灣溪,也是所有大甲溪上游歷史溪流中,放流最成功的。

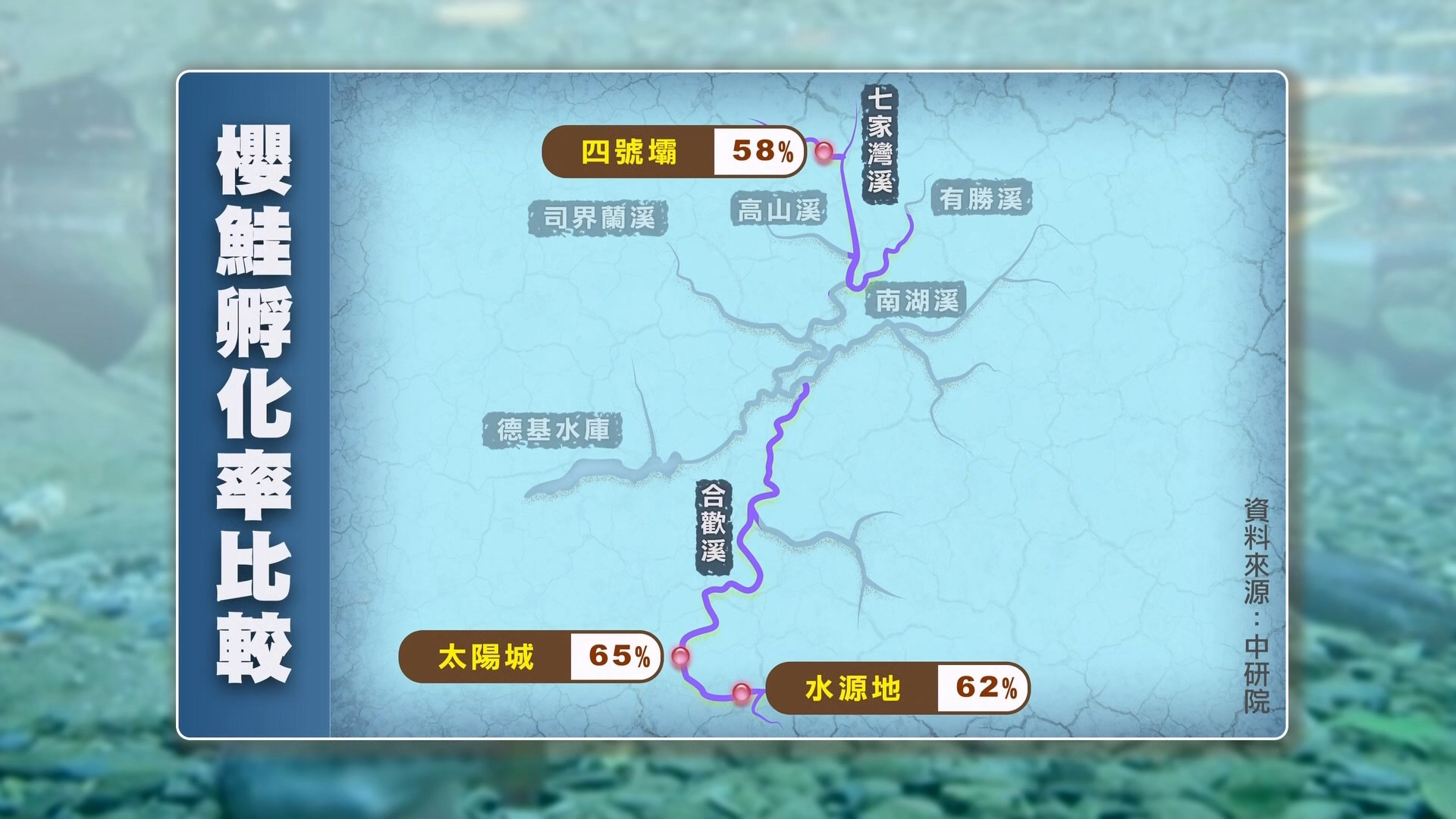

想知道不同棲地環境對櫻花鉤吻鮭的影響,中研院團隊在合歡溪與七家灣溪等地進行研究,2022年到2023年總共選擇了32個樣點,發現合歡溪的孵化率很好,水源地有62%,太陽城溪段達到65%,而七家灣溪四號壩的樣點,孵化率58%。

研究團隊發現,影響孵化最關鍵的因子是水溫。

海拔在2500公尺以上的合歡溪,以太陽城溪段為例,鮭魚繁殖季的溪水日均溫攝氏10.39度,雖然左岸有大面積開墾,水質受農業影響,孵化率依然很好。中研院生物多樣性研究中心研究員沈聖峰說明,合歡溪的海拔高、水溫相對低,整體棲地環境優於七家灣溪,鮭魚在卵孵化時對環境要求最高。

既然合歡溪棲地環境比較好,這邊的鮭魚與其他溪流相比,有什麼不一樣呢?

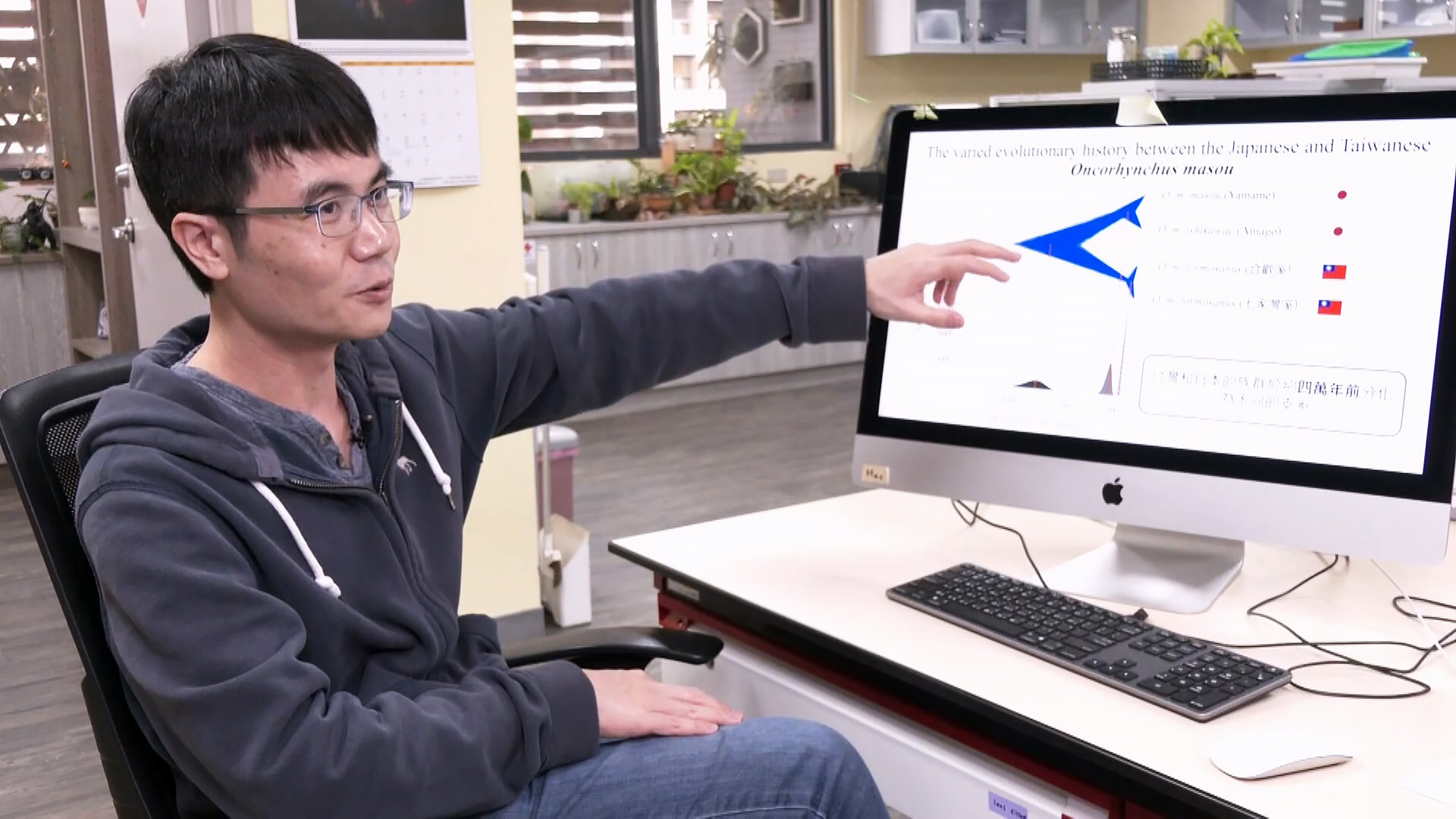

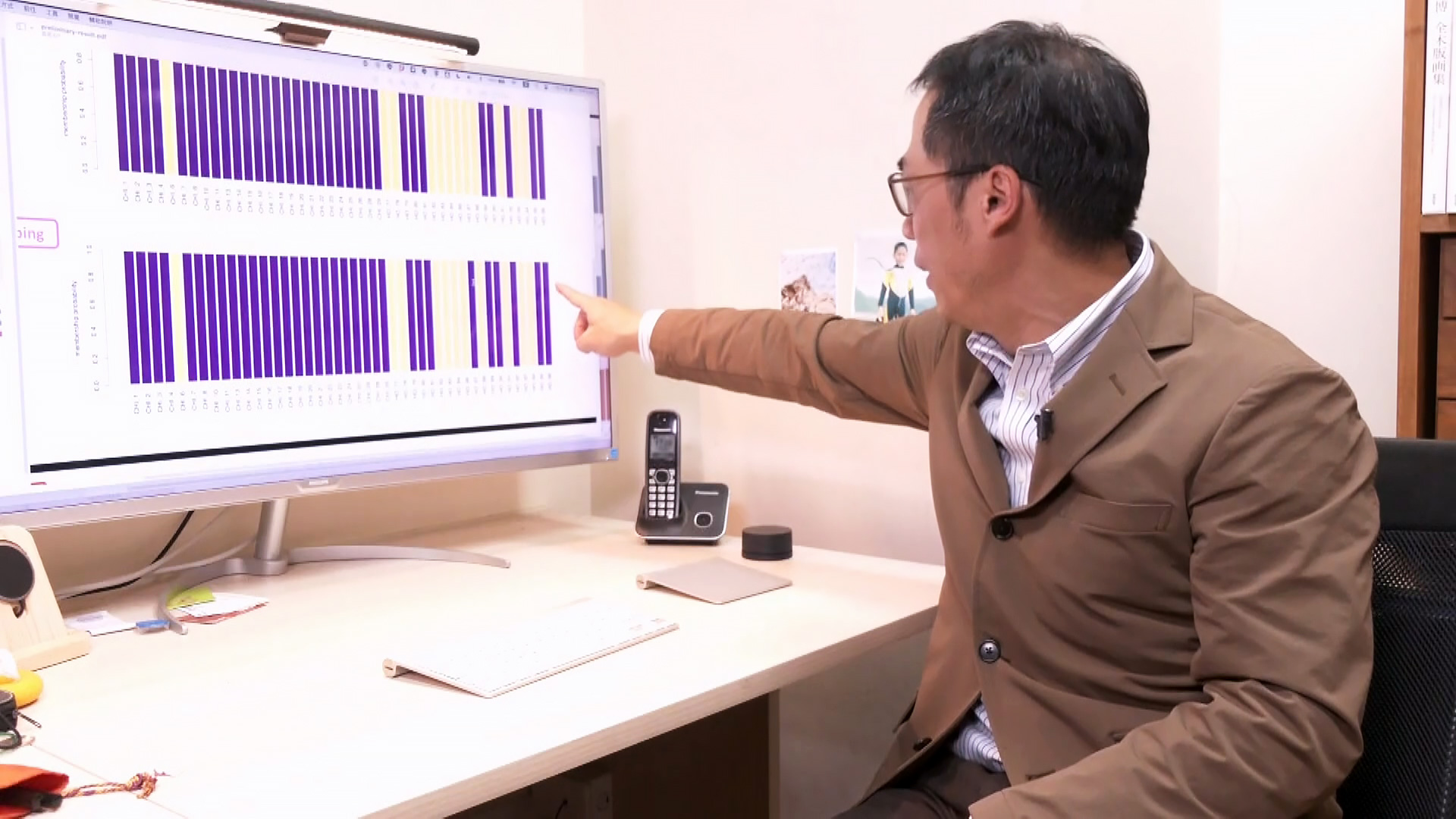

同年齡的魚可能體型大小不同,研究團隊以採集的魚鱗來分析,希望精準掌握族群的年齡分布。另外,也用野外採集的魚鰭樣本,進行次世代基因體研究。抽出的DNA定序之後,解碼櫻花鉤吻鮭的DNA藍圖。中研院生物多樣性研究中心副研究員黃仁磐表示,台灣的櫻鮭跟日本的共通祖先,大概是在四萬年前開始分化的。

合歡溪鮭魚的基因歧異度高於七家灣溪

基因體資料也讓中研院研究團隊發現合歡溪的鮭魚,基因歧異度高於放流魚苗來源的七家灣溪。如果合歡溪的鮭魚是七家灣溪種原的後代,基因歧異度應該與七家灣溪的魚一樣或更低。研究團隊認為,這表示合歡溪有殘存族群,與七家灣溪的魚交配後,提高了基因歧異度。

以AI技術分析鮭魚照片的結果,與基因體分析的結論相呼應。沈聖峰研究員說明,基因歧異度越高,形態多樣性也會越高,代表這個族群比較健康。

讓研究團隊困惑的是,既然環境適合、也有殘存族群,為什麼三十年前的合歡溪找不到鮭魚?中研院生物多樣性研究中心博士後研究員詹仕凡,找到魚類學者鄭明能在1987年的調查報告。裡面提到,1950年合歡溪有很多鮭魚,1956年中橫開鑿帶來人,電魚和毒魚大量捕捉,才導致合歡溪的族群崩潰。

合歡溪是目前最好的鮭魚棲地,這裡的鮭魚也有相對高的基因歧異度,這些新發現對鮭魚保育行動的下一步,帶來什麼啟發?中研院沈聖峰研究員建議,重視這個族群的遺傳多樣性,未來要進行高海拔放流時,可以優先考慮引入合歡溪的魚,這樣放流的魚一開始就有比較高的基因歧異度。生多所助理研究員楊正雄則建議,要積極保護合歡溪櫻鮭的基因型,不能被稀釋掉,讓這個族群維持現有族群狀況,不要再有外來的基因型。(延伸閱讀:櫻鮭的歸鄉路:護持國寶魚櫻花鉤吻鮭回家)

族群數量增加與存續,還有另一個關鍵:棲地。

自然條件好的合歡溪,當年卻因為獵捕而讓鮭魚幾乎絕跡,現在當地居民與鮭魚的關係如何?太管處與雪霸處在放流後,與在地居民合作,成立了「翠華國寶魚巡守隊」。八年來,巡守隊每個月安排巡護,看著魚逐漸增加,目前水源地已經有四千多尾。

合歡溪水源地,上游沒有開發也沒有污染,水質乾淨、水溫低、深潭、淺瀨、急流、緩流都有,對鮭魚來說是極好的棲地,但仍然有隱憂。沈聖峰擔憂取水設施會影響到鮭魚,遇上枯水期,可能因為居民取水而使溪流逕流量變低,深潭變少,魚的生存空間也會減少。另外,攔砂壩會阻礙鮭魚上溯,限縮魚群之間基因交流的機會。

在水源地的下游,合歡溪的太陽城溪段,有個更難解的問題。緊鄰著溪的山坡是華岡農業區,種植蔬菜與茶葉。農藥順著山坡流向合歡溪,水質相對混濁,溪裡也長了很多藻類。

華岡鄰近福壽山農場,1957年為了安置開闢中橫的榮民而開墾,位在梨山的後山,是重要的溫帶作物生產地,有六十多年的歷史。合歡溪水源地以上的溪段屬於太魯閣國家公園管轄。如何確保棲地品質,太管處以書面回應,表示『持續加強巡查與環境維護,並關注相關人為活動對棲地的潛在影響,採取相應改善措施以確保櫻花鉤吻鮭的永續生存。』

棲地連通,才能增加鮭魚存活機會。

在合歡溪有五個鮭魚放流的點位,太陽城、木蘭橋位在國家公園範圍之外,守護棲地成為難題,而不同溪段的棲地能連通,才能增加鮭魚存活機會。

不只合歡溪中上游的棲地需要連通,大甲溪上游支流的連通也非常重要。基因資料顯示,從前合歡溪和七家灣溪的鮭魚是可以交流的。那麼為什麼這兩條溪的魚現在無法交流呢?在太魯閣國家公園跟雪霸國家公園的交界,有勝溪有一段斷流,兩岸有高山農業,還有一座攔砂壩阻隔。

讓鮭魚能順利往上游去,是幫助物種面對氣候變遷非常重要的關鍵。長期研究櫻花鉤吻鮭的清華大學榮譽退休教授曾晴賢,觀察到七家灣溪已經出現鯝魚,這是水溫上升的警訊。

氣候變遷的影響,使溫度上升之外,還有極端降雨。生多所助理研究員楊正雄表示,颱風跟洪水,確實會是直接造成折損,但鮭魚遇到颱風洪水,絕不是這30年的事情,癥結在溪流裡面的構造物,導致溪流被切割成一段一段的,如果河段是相通的,被洪水沖往下游的魚,可以想辦法慢慢回到上游。

曾進行多次放流的司界蘭溪,唯一的攔砂壩年久毀損,雪霸處認為,對鮭魚來說這是機會。2025年,再次把魚帶到司界蘭溪,選擇司界蘭溪和秀柯溪的匯流口放流。以往放流都以人力運送,每袋魚有20公斤,魚放進運魚袋後只能撐四到六小時,限制了放流點位的選擇。這次首度以直升機運送,在十五分鐘之內把魚送到人力徒步需要五小時,比從前放流點位更上游之處。雪霸處武陵工作站主任廖林彥說明,因為氣候變遷整個水溫提高,鮭魚勢必要往更高海拔的地方去。(延伸閱讀:【島在現場】櫻花鉤吻鮭首次搭飛機|2025.09.04)

新的局勢與工具,填補櫻花鉤吻鮭研究從前的空缺,研究發現也讓保育行動能有新的依據,規劃更合宜的策略。鮭魚很努力,但溪中阻礙仍有,氣候變遷腳步未停,保育之路還有挑戰。

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如