熱浪襲捲全球,多國飆破40度C以上高溫

時序已經入秋,天氣還沒有降溫的跡象,從八月底到九月初,中央氣象署幾乎每天都有發布高溫警報,西半部都會區氣溫動輒36至38度C。不只是台灣,今年歐洲、美國、日本、韓國等地,都飆破40度C以上高溫,持續時間也刷新紀錄。(相關新聞:今夏首波熱浪席捲歐洲 西、葡測得46℃高溫)

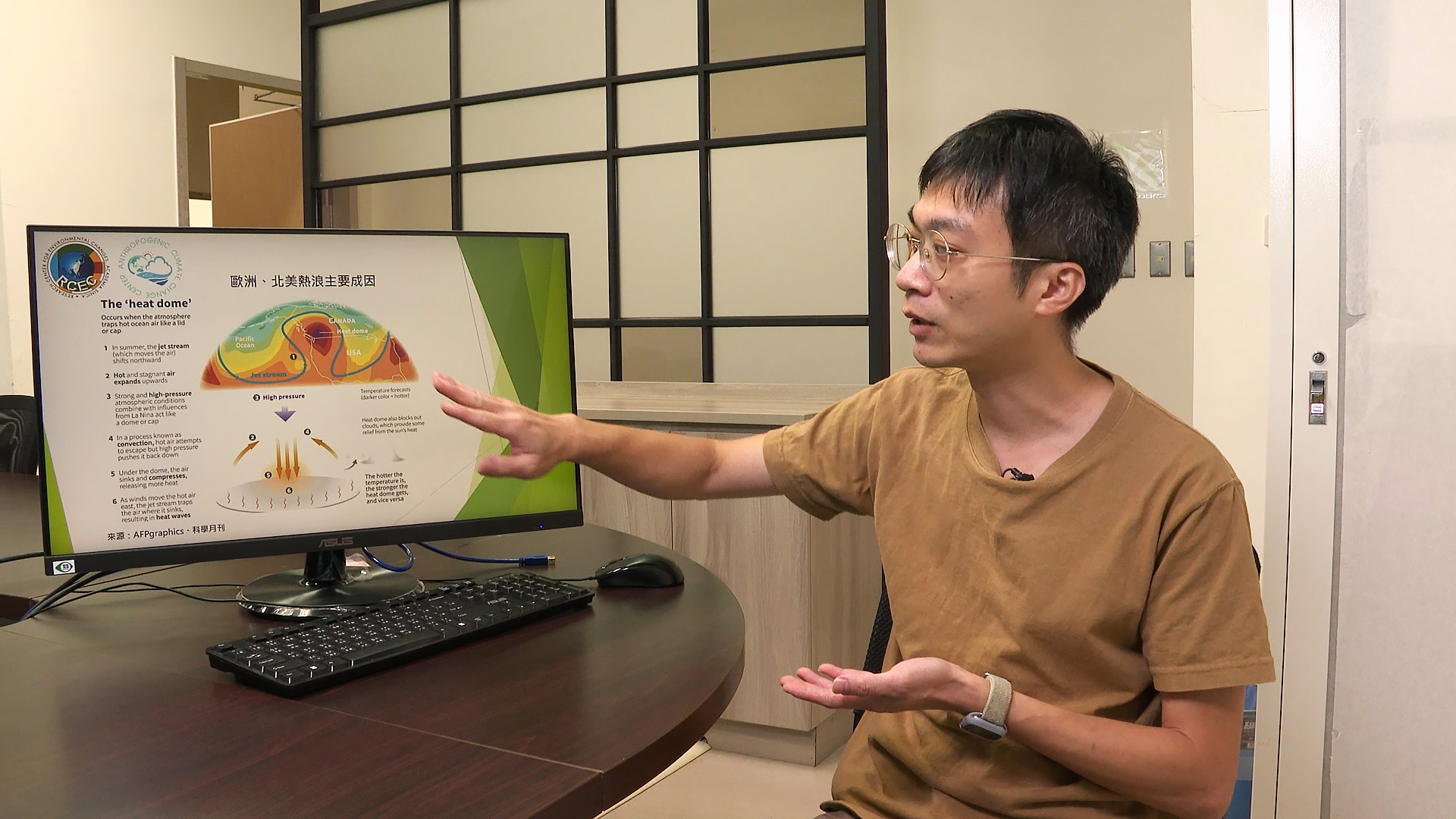

中研院環境變遷研究中心博士後研究員駱世豪說明,歐美這波熱浪,與西風噴流造成的阻塞高壓有關,高壓產生的下沉氣流,把濕熱的空氣壓制在特定區域,就像被一個鍋蓋蓋住,也被稱為熱穹效應。而日本、韓國、台灣的高溫現象,主要是受太平洋副熱帶高壓影響。

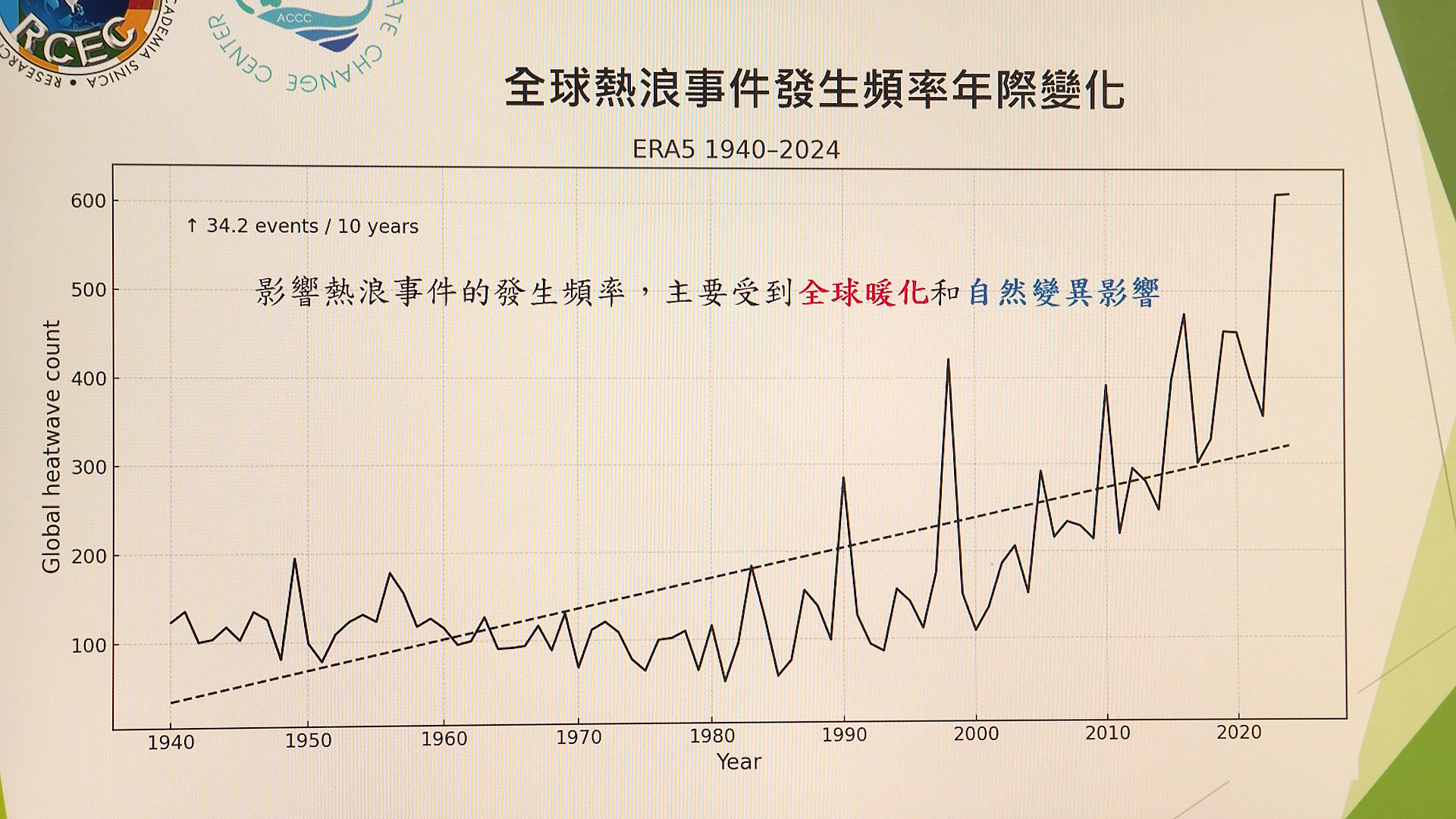

雖然不同地區導致高溫的氣候機制不盡相同,但有一個共通因素,那就是全球暖化。駱世豪引述非營利組織「Berkeley Earth」的報告,指出地球平均溫度自1850年以來不斷攀升,到2024年已上升超過2°C,打破了巴黎氣候協定設下的目標,而全球熱浪的發生頻率,也從1940年的120多次,增加到2024年的600多次。

不過到底要多熱、熱多久,才算是「熱浪」呢?以亞熱帶的台灣而言,夏季氣溫30°C是家常便飯,但位處溫帶的歐洲國家,大部分建築都沒有裝冷氣,30°C就可能帶來災情,像是2003年的歐洲熱浪,就導致七萬人死亡。

換言之,「怎樣才算熱浪」這個問題的答案,會因時、因地而異。研究人員會依照研究目的,採取不同的定義方式。氣象單位為了發布警報,則會設定一個絕對值,根據中央氣象署定義,「氣溫達38°C以上且持續3日以上」,就是最高級的高溫紅色燈號。

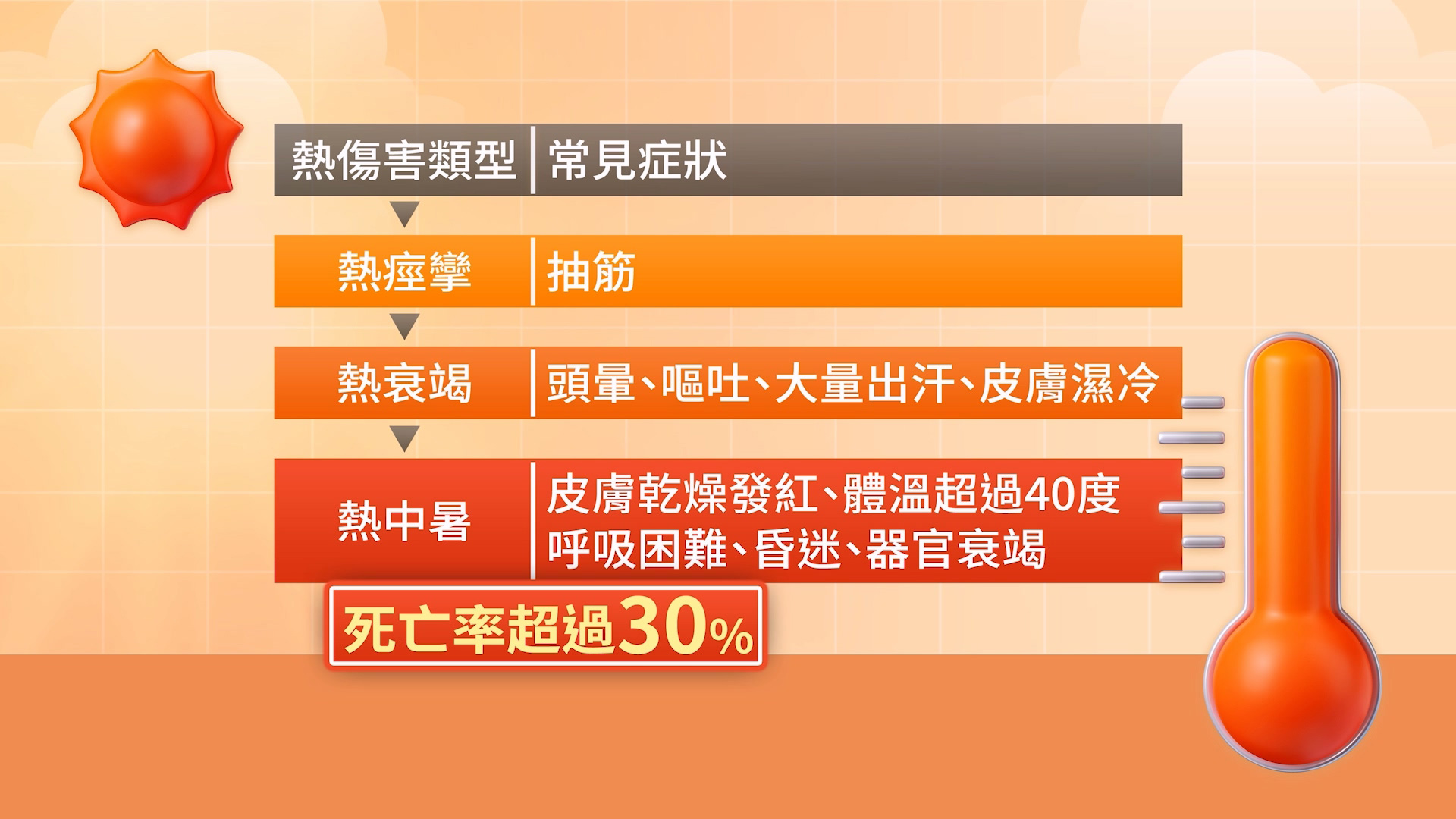

人體的體表溫度大約是36°C,當氣溫超過35°C,就難以藉由輻射、傳導方式散熱,導致熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等各種熱傷害疾病,其中熱中暑若處理不當,死亡率超過30%。衛福部統計,從2015年開始,每年熱傷害就診人次都超過兩千人,2024年更是一口氣逼近四千人。(延伸閱讀:可別小看熱傷害|人體遇到熱威脅該怎麼做?)

安聯研究:氣溫達到32°C的一天,將損失相當於半天罷工的產能

熱危害的風險高低,不只跟氣溫有關。濕度高、風速低的環境,會降低汗水蒸發速率,影響人體散熱效果,在沒有遮蔽的地方,皮膚直接吸收太陽輻射,會加劇體內的熱壓力。此外,中研院環境變遷研究中心研究員龍世俊,曾針對營造業做過研究,讓工人隨身攜帶小型感測器,結果發現,因為工地中有大量鋼筋、水泥等會吸熱的物體,因此他們實際暴露的溫度,比氣象站紀錄的氣溫更高。

目前職安署高氣溫作業防護資訊網的熱指數,只有納入溫度和濕度兩個因子,龍世俊認為,加上風速與太陽輻射的綜合溫度熱指數(WBGT),才能準確反映熱危害風險。勞動部說明,原先考量WBGT判讀需要特定專業儀器,操作較為複雜,才會採用熱指數,不過隨著市售WBGT直讀式量測儀器越來越普遍,也建議雇主可以搭配使用。

高溫對勞工的衝擊,是全球性的問題,2024年一份美國研究指出,熱帶地區全年已經有五分之一的時間,超過戶外高強度工作的安全溫度區間,如果全球氣溫再上升1°C,這個比例將增加到全年三分之一。保險業者安聯公司的研究顯示,高溫會導致勞工體能下降,氣溫達到32°C的一天,就損失相當於半天罷工的產能。

如何降低高溫對勞工的危害?

今年六月,勞動部修正高氣溫作業熱危害預防指引,要求雇主必須依照不同的風險等級,採取相應的防護措施,包括設置降溫設施、休息空間、提供充足飲水等等。若勞工是在炎熱天氣下從事重體力工作,每小時至少要休息20分鐘。

八月底的某一天,台南市新市區的熱危害等級,達到「危險」的第三級,一家承包政府道路工程的業者,正在加緊趕工。水車在工區來來回回,提醒工人記得喝水,一旁也設有移動式休息區及噴霧系統等降溫設備。

營造公司主管張憲仁肯定保護勞工的重要性,但他也提及,公共工程會要求在一定工作天數以內完工,高溫會影響工程進度:「早期一天就是工作八小時,現在可能要扣掉10%到20%的休息時間。目前我們的契約條文是有載明,下雨可以免計工作天,但是高溫的部分就沒有明確定義,我們是期待公共工程可以起到帶頭的作用,來修訂相關契約範本的規定。」

有些戶外工作受到各種因素限制,很難完全避開高溫時段。作家林立青創辦了一家成員以街友為主的清潔公司,使用高壓水槍清洗牆面與地磚,是他們的主要業務之一,考量噪音問題,以及要有足夠的光線確認清潔效果,時常必須在炎熱的白天工作,風扇衣是他們對抗高溫的法寶。

林立青表示,為員工購置相關防護裝備後,中暑比例降低很多,但有些品質好一點的風扇衣,價格超過八千元,以營造業許多是臨時工或層層外包的工作型態,雇主很少會投資這麼高價的裝備在勞工身上。他建議,可以考慮用補貼的方式,鼓勵勞工使用這些裝備。

外送員也是熱傷害高風險群

外送員是另一個熱傷害高風險群。全國外送產業工會理事長陳昱安表示,由於外送平台片面降低薪資,外送員被迫拉長跑單的時間,而中午用餐時段民眾叫外送的頻率高,氣溫也最高,幾乎每年都有外送員中暑的新聞。

勞動部最新的熱危害預防指引,已經把外送員等臨時性作業型態納入,不過工會認為對勞工的保障仍有不足。陳昱安表示:「它沒有相關的罰則去約束平台業者,平台目前做的事情就只是透過APP或寄信,跟司機說要休息、喝水,就沒有其他作為,有點像是我有呼籲你做哪些事,如果你沒做,那出問題是你自己的事情。」

勞動部職業安全衛生署副署長李文進回應,外送員大多是簽承攬契約,雇傭關係不明確,像這樣的自營作業者,目前是以「準用」的形式納入《職業安全衛生法》,但是確實缺乏強制力,目前已經啟動《職安法》的修法工作,讓自營作業者未來可以「適用」《職安法》防範熱危害的規定:「所以以後平台業者對於外送員的熱危害預防,當然也會有一些強制規定。」

陳昱安建議,如果平台業者能跟店家合作,提供外送員補充水分、休息的場所,以及提供高溫加給,會是更務實的做法:「例如某地區的溫度超過攝氏多少度,平台就補貼每一單額外增加一些費用,司機就可以越快達到他預期的報酬,就可以提早休息。」

不僅白天熱,夜間也無法喘息,對長者衝擊尤甚

近年台灣升溫情況越來越嚴峻,駱世豪指出,大約從2000年開始,全台灣夜間增溫的趨勢,甚至比日間還要明顯,主因是全球暖化導致夜間冷卻效應有限,而都市的水泥建築、柏油路面,在夜間把白天吸收的熱能往大氣中釋放,又加劇了這個問題。

龍世俊表示,曾有急診室醫師向他提及,近年室內中暑病例增加的現象,尤其是睡覺時較不習慣開冷氣的長者:「老人家本來二、三十年前晚上休息時可以降溫,可是現在夜間氣溫也高,第二天白天又是持續的高溫,這樣連續幾天下來,對老人家是很大的壓力。」

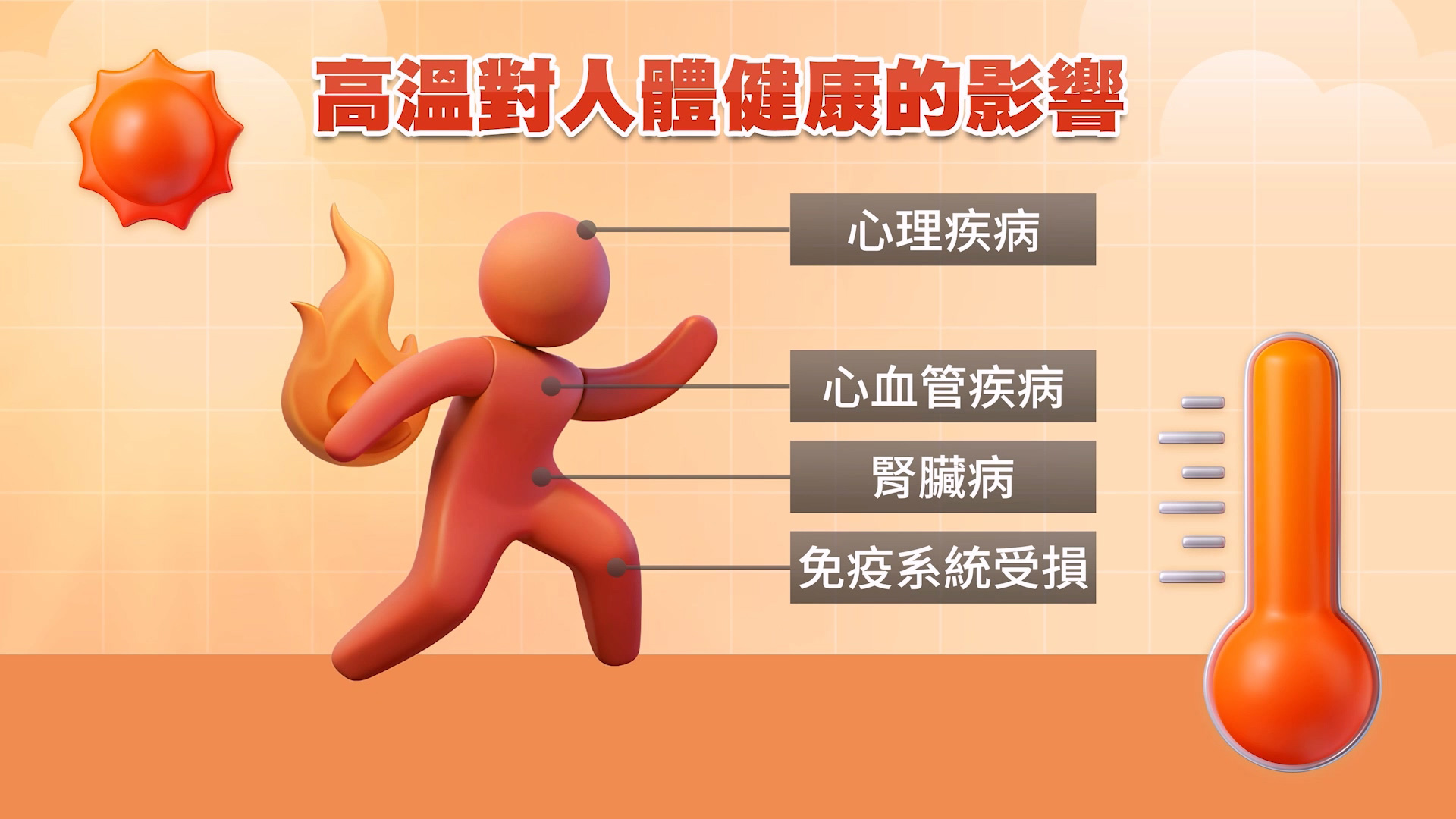

高溫不只會讓人中暑,近期陸續有研究發現,心血管疾病、腎臟病、免疫系統受損,甚至是心理疾病,都與高溫有關。本來就有慢性病的長者,病情也可能因此惡化。

部分長者面臨高溫下的多重困境,須以多元方式因應

民間團體弘道老人福利基金會,也注意到長者面臨熱危害的問題。基金會專員林博樺說:「我們服務長輩時,會聽到他們說一年比一年更熱,或是表達自己家很悶熱,導致頭暈、不舒服。特別是行動不便的長輩,長時間待在家裡,所以提升居家環境的舒適度就很重要。」

弘道基金會在今年啟動「夏日涼伴計畫」,協助長輩添購電扇等降溫設備、進行簡單的環境改造,包括加裝遮陽簾等等,同時也藉由衛教來提升長輩自我照顧的能力。例如,高齡者對溫度的敏感度較差,社工們會提供溫度計,提醒長輩在氣溫升高時及早因應,以及不能等渴了才喝水。

龍世俊曾與衛福部國民健康署、中央氣象署合作,開發「樂活氣象」APP,其中有一項特別的功能。他解釋:「部分長輩不太會使用智慧型手機,但是他們的兒孫就比較熟悉,這個APP可以設定很多不同鄉鎮地點,比如我有年長親友住在桃園、屏東,當這些地方出現高溫時,我就會收到APP推播,我就可以一鍵把這個訊息,透過通訊軟體傳給老人家,提醒他們要去做因應。」

林博樺觀察,許多長輩之所以在高溫環境中顯得特別脆弱,是因為生理條件、經濟弱勢或獨居等多重因素,很難有一體適用的調適方案:「舉例來說,即使能幫長輩裝冷氣,他可能也會擔心電費問題,或者因為住家是租屋,做任何改造都要取得房東同意。我們會設法用多元的方式來協助長輩,比方說如果長輩住家是下午西曬的環境,就可以安排志工訪視時,帶長輩到附近的公園綠地走走,至少可以暫時離開比較悶熱的環境。」(延伸閱讀:能源貧窮在台灣│為弱勢家庭的高電費支出喊停)

極端高溫可能成為常態,進行調適刻不容緩

台灣屬於海島型氣候,海洋的調節加上西南季風帶來的水氣,降低了持續性極端高溫出現的機率,不過駱世豪觀察到一個令人擔憂的現象:台灣到日本一帶的海域,海溫也越來越高。他認為,未來海溫的調節功能可能會逐漸失效,甚至有可能加強熱浪的現象:「其實最近有些日本學者研究已經得出結論,日、韓這幾年嚴重的熱浪,跟海溫是有關的。」

根據日本媒體報導,今年截至八月底,東京已經有一百多人中暑死亡,世界衛生組織估計,過去二十年間,全球因高溫致死的人數增加了30%。面對極端高溫可能成為常態的未來,該如何從制度面、環境面來進行調適,已經刻不容緩。

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如