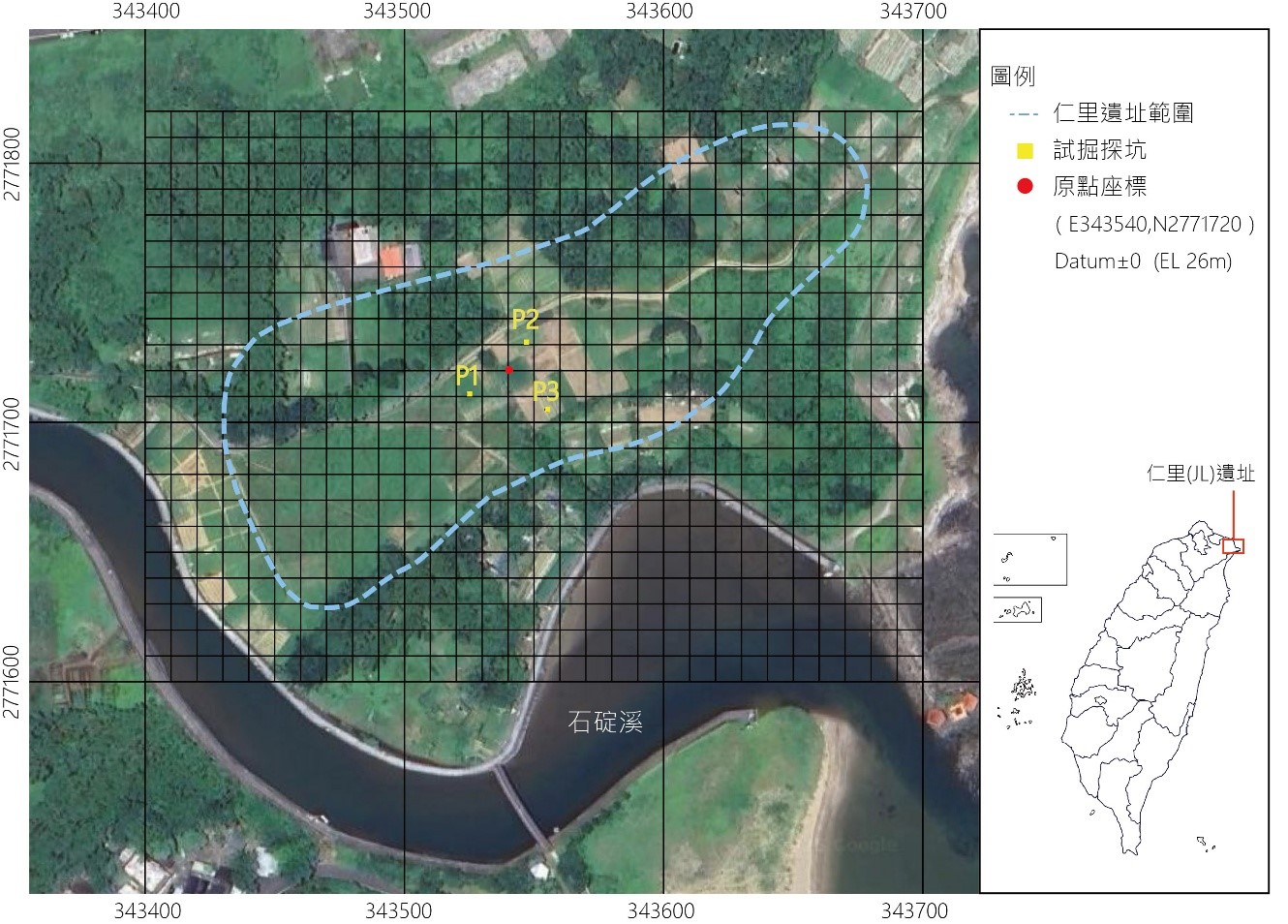

新北市貢寮區的仁里遺址,距離澳底國小僅五百公尺,鄰近仁和宮媽祖廟。這處遺址最早於1962年由學者盛清沂調查發現,1997年首次試掘,確認屬於十三行文化晚期的聚落遺跡,年代約在距今850至400年間。2025年再度展開考古計畫,希望藉由新一輪發掘,重建北台灣在史前與原史時期的歷史圖像。

從目前的考古成果顯示,仁里遺址是一個具生活家屋特徵的聚落。現場發現鐵渣、爐壁與鐵器殘件,反映居民已掌握高溫技術,甚至可能存在冶鐵工坊;同時出土的柱洞遺跡、拍印夾砂陶容器,以及貝類與動物骨骼,描繪出當時人們的日常生活樣貌。(延伸閱讀:漢本 在路上|蘇花改工程挖到史前遺址)

本次計畫由臺灣綜合大學系統、國立成功大學文學院與國立成功大學考古學研究所聯合籌辦,並結合台日學者的合作,逐步拼湊北台灣最晚期原住民社會與周邊海域互動的歷史圖像。

值得注意的是,此次出土大量十四至十六世紀的青瓷,其類型與沖繩群島、馬祖群島遺址所見器物相呼應。這顯示仁里並非封閉的聚落,而是活躍於跨海貿易網絡中,在中琉航線上可能扮演了重要角色。

地方耆老將澳底稱為「琉球澳」。研究人員原以為這是因日治時期琉球人到此處移居而得名,但研究卻發現,在清末地契中早已有「琉球澳」的紀錄,顯示這個名稱在更早時期便已存在,與考古出土的跨海貿易證據相互呼應。

近年來的台日合作研究,更揭示仁里遺址與琉球南部有深厚關聯。出土的瓷器標本與琉球南部的器物組合極為相似,卻與日本長崎等地差異明顯,顯示其來源並非自日本本國而來。

其中最引人注目的是龍泉窯青瓷的發現。成大考古學研究所所長趙金勇表示,仁里遺址出土的並非常見的碗盤,而是瓶、壺等大型立器。這類器物通常不是一般的貿易商品,而多是官方賞賜給朝貢貿易者的物件,極可能透過琉球王國傳入北台灣。類似的器物組合,也在琉球久米島出現,更突顯仁里遺址與琉球王國之間的緊密聯繫。

仁里遺址不僅讓我們窺見北海岸原住民聚落的生活面貌,更透過深埋土中的器物,訴說一段未被文字記錄的歷史,揭示了臺灣早在數百年前,便已是東亞海域交流網絡的重要一環。