長期推動天然手作步道 盼深山郊野步道問題被看到

帶著簡單的工具進場,四十五位志工與二十多位步道師,準備修台中大甲鐵砧山風景特定區裡僅存的卵石步道。台灣千里步道協會長期推動手作步道,以「天然步道零損失,水泥步道零成長」為核心理念,這天他們有更積極的目標,要讓這段步道水泥「負」成長。

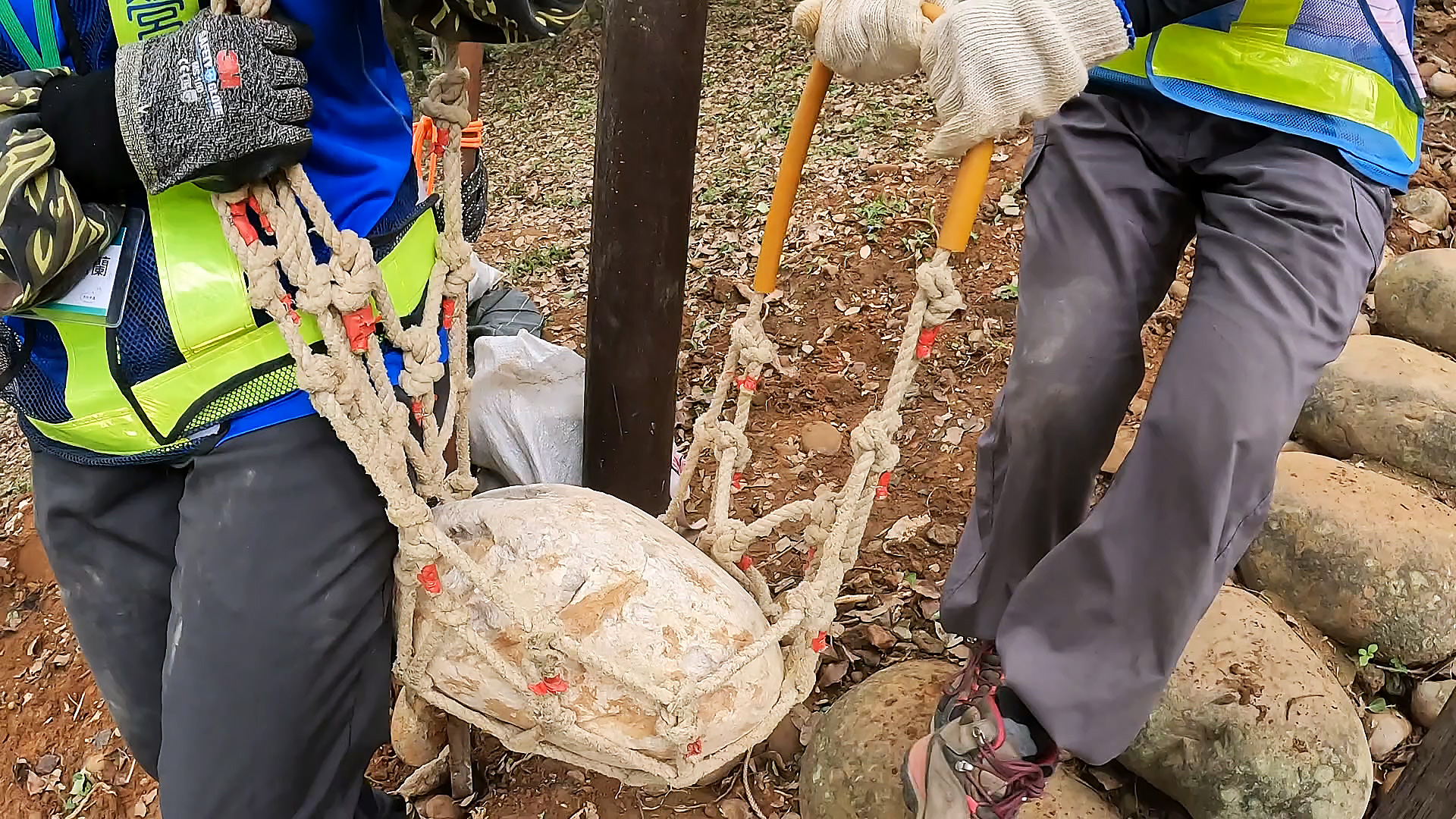

預計要修的步道長度大約170公尺,坡度比較陡,先民為了方便通行,鋪上大型鵝卵石。歷經歲月與颱風災害,原本以水泥砂漿固定卵石的部分損毀。為了保存這段珍貴的文史空間,台中市觀光旅遊局放棄常見的步道工程,邀請協會進場。

想讓陡坡更加安全好走,原本每階大卵石兩側都必須加上護石。為了讓修復工作能與原本的地貌契合,建材選擇地質上同樣屬於頭嵙山層的大石頭,因為這個需求,材料到位成為最難的部分。材料到位之後,一位志工負責三階,依原本的主石形狀仔細挑選合適的石頭,挖出相應空間放入,再以小石頭固定。

修復完成的步道,與自然融合,保住先民因地制宜、就地取材的那段歷史,也呼應自然步道零損失的理念,避開被水泥覆蓋的命運,土地依然能呼吸,山友能行走在自然裡,然而不是所有步道都有這樣的機會。

工程進駐、水泥化是郊野步道常見的命運。根據台灣千里步道協會2012年到2014年,針對台北市與新北市將近300條列管步道進行的調查,台北市水泥步道的比例高達75%。十年後,2023年複查162條步道,截至2024年5月,台北市水泥化比例仍有55%,純自然鋪面的比例只有22%左右,新北市純自然的步道也只佔51%。

延伸閱讀》步道心革命|郊野小徑不再水泥化

台灣步道守護網建好了,如何收集有用的資訊?

究竟什麼樣的山徑需要改善?如何意識到步道損壞了,是需要學習的,例如樹根裸露,不是常態,對步道來說,這就像是一個傷口,不只土壤流失,樹也會受傷。

收到民眾回報,千里步道協會就能依據步道所在位置,找到主管機關,建議合適的修復方式。實地踏查步道損毀情況,這段位在玉山國家公園塔塔加鞍部、通往鹿林山的步道,有些路段的岩石鋪面,因為地表逕流水沖蝕了石板底下的土壤,失去支撐而變得東倒西歪,有些路段因為地勢低窪而長期泥濘。玉管處邀請千里步道前來修復,為了以後有類似情況能就近即時處理,也藉此機會培訓護管員和鄰近部落青年,讓他們學習手作步道的核心精神與工法。

上線半年多,台灣步道守護網已經收到七百多筆的回報,八成左右是步道本體損耗。台灣千里步道協會副執行長徐銘謙表示,這顯示使用跟維護沒有達到一個平衡,「我們覺得最理想的並不是說大家不要去走步道,不是去限制使用量,而是維護量能必須要跟上。」

另外從這些回報資料中也發現,許多都不是官方列管的步道,很多是私有地,沒有主管機關,這些步道位在三不管地帶,是未來必須密切關注的對象。

順應自然,因地制宜,以自然素材來維護步道的理念,得到越來越多人的認同,搭配步道守護網,廣邀民眾擔任公民科學家,讓更多受損的步道,避免人工化與水泥化的命運,也從這些大數據,掌握步道的變化、發現當前的重要議題。

慢工出細活,志工為旅人行走的舒適度絞盡腦汁,一段一段自然樸實的手作步道留在山間,與地景融合,與歷史接軌。