忠孝東路有條河?

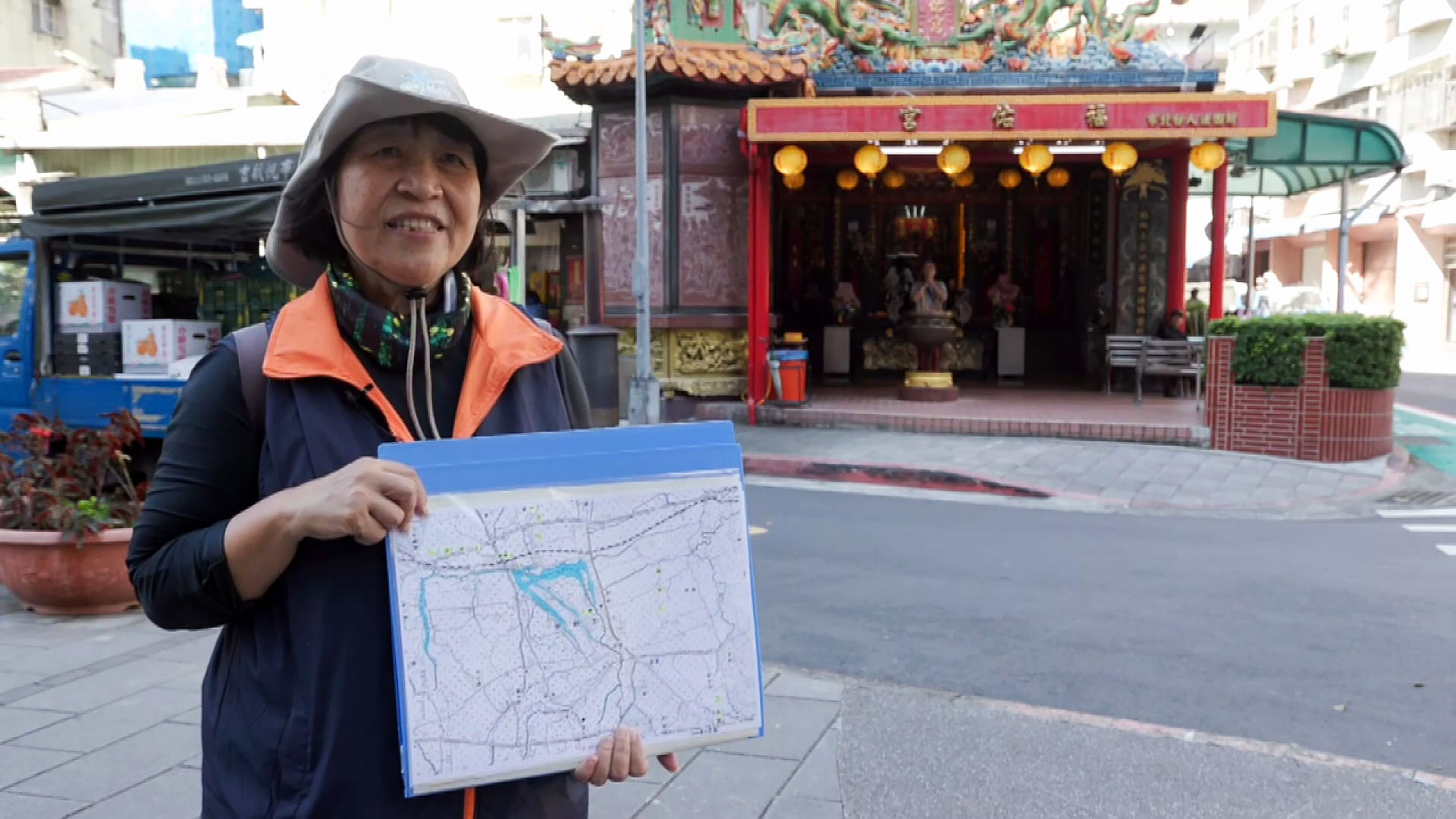

帶領走讀的大員水文化復興協會,長期關注城市水文,講師林慧媛拿出一百多年前日本殖民政府繪製的《台灣堡圖》,說明在忠孝東路、安和路一帶曾有一片水域,就是發源於六張犁山區的大灣河道,而大灣正是大安區的古地名。(延伸閱讀:城市新藍帶|大灣草圳喚醒台北水路記憶)

隨著時代變遷,大灣古河道幾乎已經全部地下化,直到2023年為止,台北市文昌街上的「信義路八號橋」,還能看到一小段露天河道,但隔年這裡的都市更新建案開始動工,這段河道也將成為地底暗渠。

巧合的是,在不遠處的嘉興街,有另一個都更建案則是在施工時,意外挖出一部份的大灣古河道。

家住嘉興街附近的楊坤明,是大員水文化復興協會理事長梁蔭民的學生,他發現工地拆除違章建築後,露出一段以卵石砌成護岸的水道,比對古地圖後,確認與大灣河道的位置相符。

古河道不僅是文化資產

梁蔭民等人嘗試將嘉興街發現的這段古河道,提報為文化資產,但沒有成功,目前河道已再度被加蓋。他表示,呼籲保留這些水路,並非只是考量文資價值:「大家都知道熱島效應越來越嚴重,最能降低熱島效應的就是水,水道也可以成為生物棲地、生態跳島之間的連結。」

在嘉興街的都更工地旁,大灣河道繼續往上游延伸,在河道上方,是數十年前都市發展時在其上加蓋的臨時建築。楊坤明建議,未來這一帶的都市更新規劃,能將保存河道納入考量。

城市裡的河流,應該以什麼形式存在?2024年底,大員水文化復興協會與大安區仁愛里辦公室,在龍門廣場上設置大灣河道解說牌,希望民眾從認識它開始,進一步凝聚共識。

大灣河道在未來很長一段時間,或許還是會隱藏在地底,但它的存在,仍會提醒我們不斷思考,水與城市之間最理想的相處之道。(延伸閱讀:城市地底的秘密河流──探尋台南府城古河道)

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如