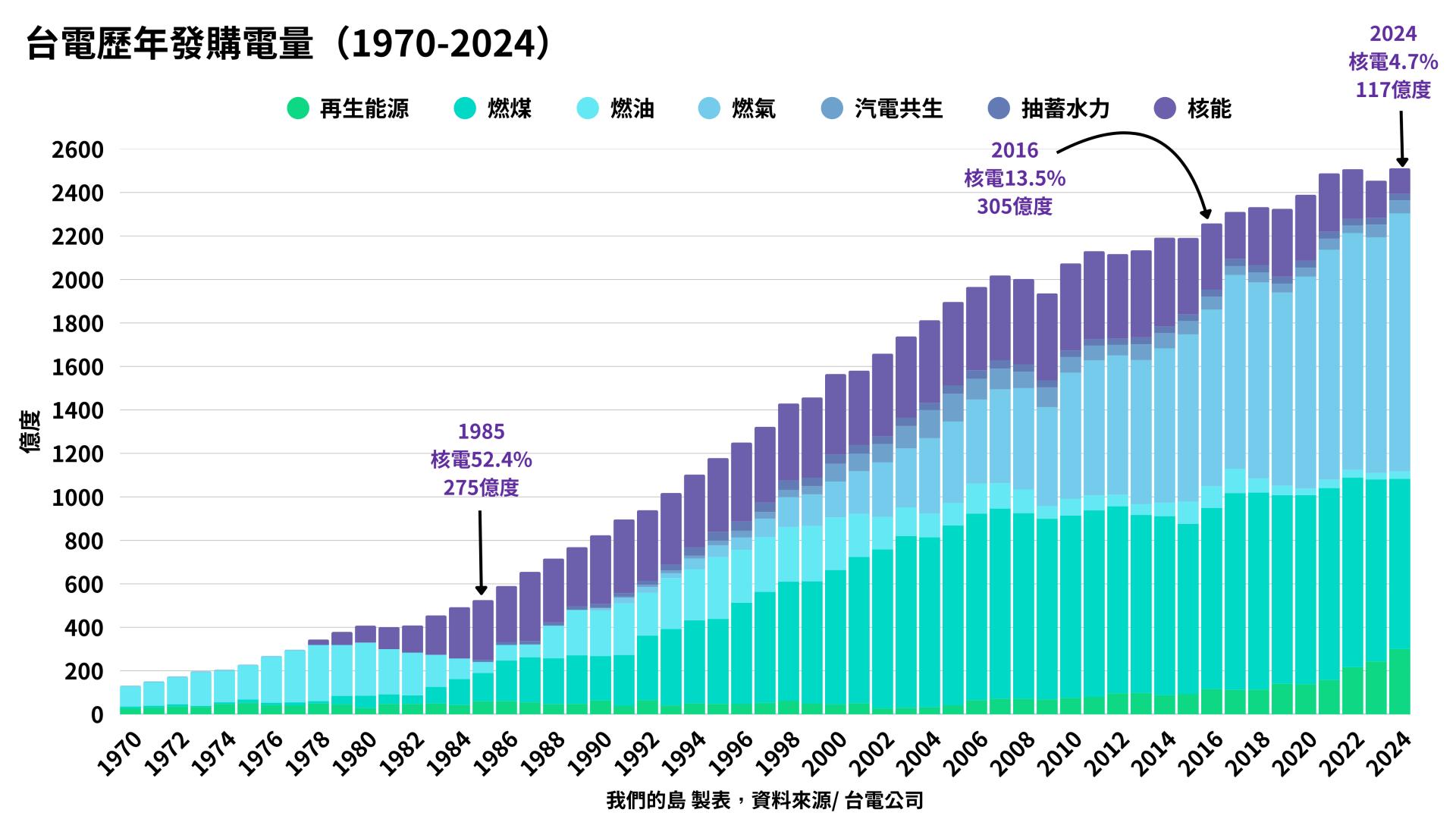

1960年代台灣工業快速發展,為了因應大幅增加的用電量,政府陸續興建火力發電廠,1973年10月爆發石油危機,因燃料高度仰賴進口,為確保電力穩定供應,政府改採能源多元化政策,開始發展核能發電,將核一廠列入十大建設,核二、核三廠也接著被列入十二大建設計畫。在三座核電廠陸續完工之後,1980年代是核能發電的高峰期,1985年台灣核能的發電占比曾一度高達52.4%,隨著大型火力發電廠興建、完工,1990年代之後,火力一直是發電主力,核電占比降至30%左右,2001年起核電占比已降到20%以下。

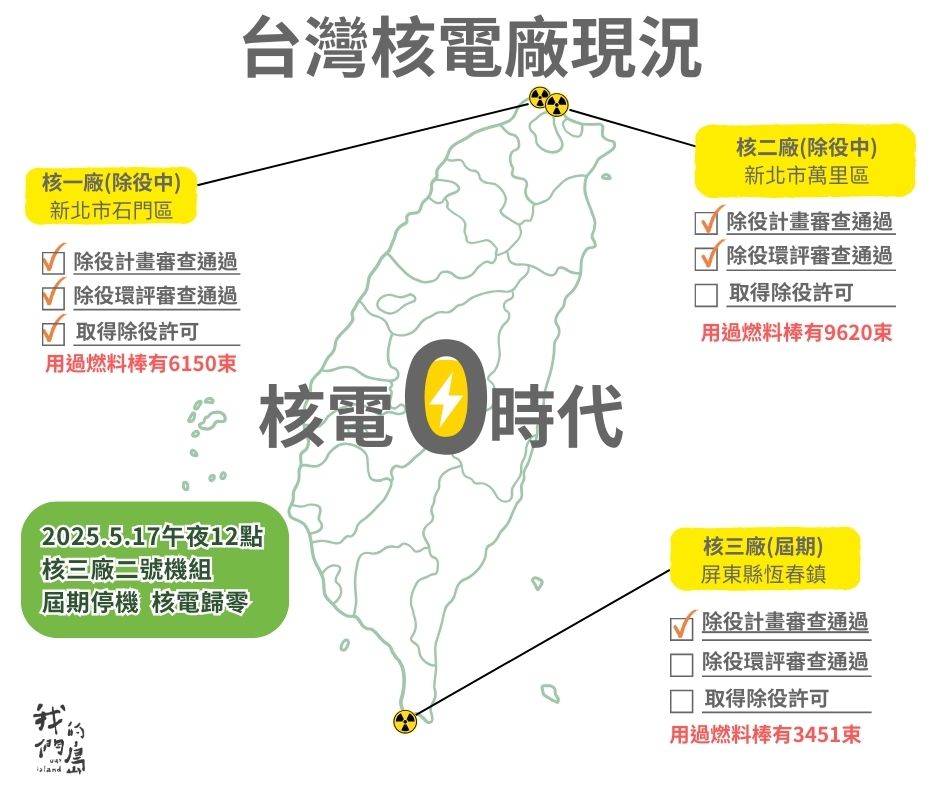

2011年3月11日,日本福島發生核災,全球反思核電的發展,台灣也不例外。2016年政府以「非核、減煤、增氣、展綠」為新能源政策,不再興建新的核能發電廠,舊有電廠如期除役。近年來,現有的三座核電廠的六座機組,陸續達到四十年的運轉期限,接連停機進入除役,2024年核電占比僅剩4.7%,2025年1月到3月,核電占比更是來到3.4%,2025年,5月17日核三廠二號機屆期,核電歸零。

在核電即將歸零前夕,2025年5月13日立法院三讀通過由在野黨所提出的《核子反應器設施管制法》的第六條條文修正草案,將現行「核子反應器設施運轉執照有效期間最長為40年」,變更為未來核電在運轉執照期限屆滿前,經營者可向主管機關申請換發執照,最長可再繼續運轉20年,為日後核電延役和重啟放寬限制。(延伸閱讀:島在現場》核管法修法優勢通過| 立院進入朝野協商)

核一廠(除役中)基本資料

| 商轉日期 | 屆期日 | 裝置容量(萬瓩) | 用過燃料池 | |

| 一號機組 | 1978.12.5 | 2018.12.5 | 63.6 |

(已貯)3074束 |

| 二號機組 | 1979.7.15 | 2019.7.15 | 63.6 | (已貯)3076束 (可貯)3083束 |

| 資料來源/113核安會核電延役簡報 | ||||

位於新北市石門區乾華里小坑12號的第一核能發電廠,簡稱核一廠,占地248.5公頃。1971年底開始施工,廠內有兩部裝置容量63.6萬瓩的機組,總裝置容量127.2萬瓩,累積發電量約3380億度。一號機組在2018年12月5日、二號機組則是在2019年7月15日,分別屆滿四十年的使用期限。

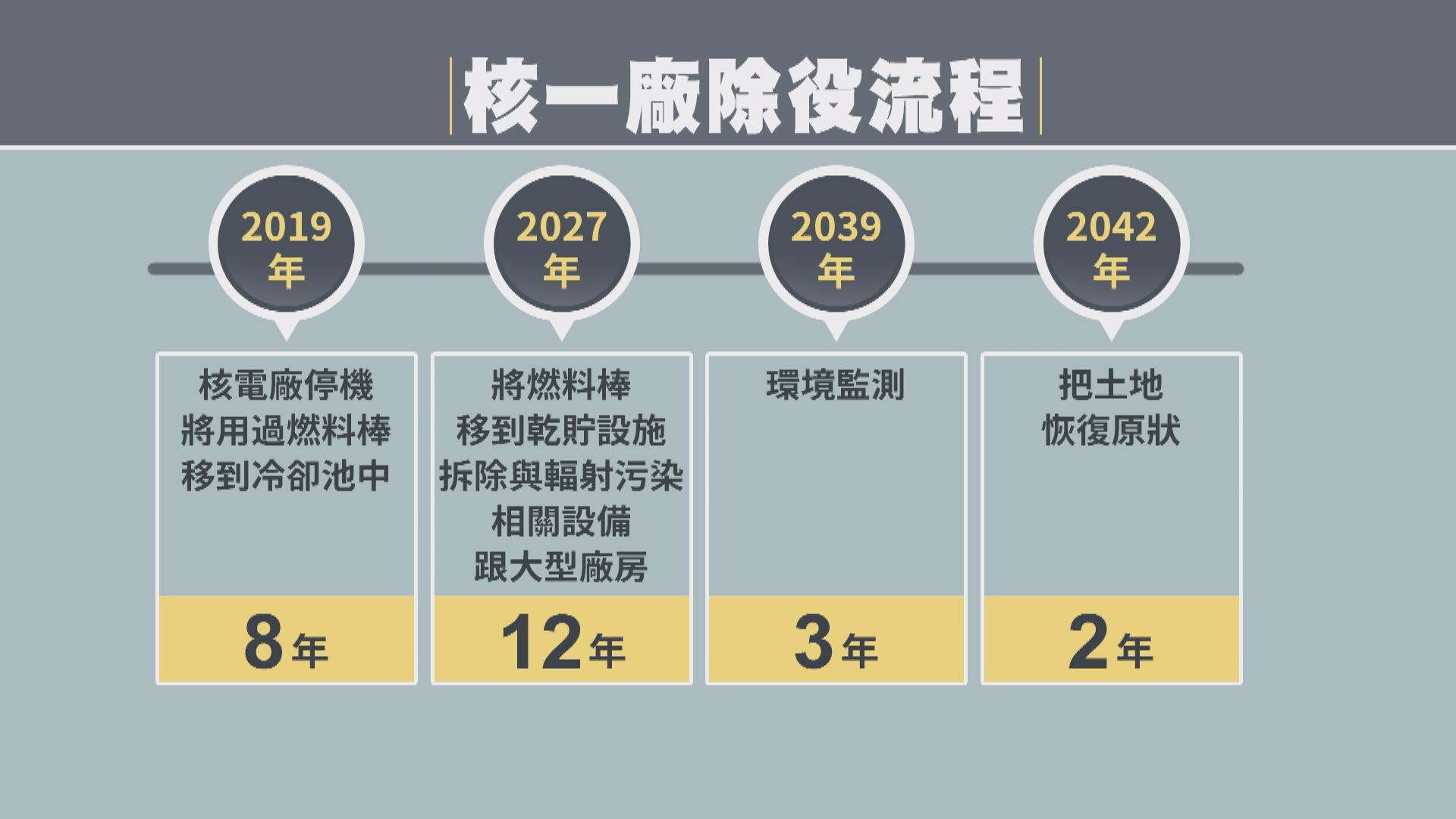

台電提出的除役計畫在2017年6月28日通過原能會(2023年改制為核安會)審查,2019年5月15日通過環評審查後,取得原能會核發的除役許可,在2019年7月16日正式展開除役作業,這也是台灣首座核電廠除役。除役作業分為四個階段進行,包含除役過渡階段(約8年)、除役拆廠階段(約12年)、廠址最終狀態偵測階段(約3年)、廠址復原階段(約2年)共計25年時間。

核一廠內燃料池有6000多束用過燃料棒,將送至室外乾式貯存場存放。2008年台電開始興建第一期室外乾貯場,2013年建置完成,因遭到環團及民眾質疑安全性,第二期改為室內乾貯場,預計2029年完工。(延伸閱讀:核燃料的進退兩難|核一廠的棘手難題)

第一期室外乾貯場在新北市核發室外乾式貯存的水保證明後,台電在2024年12月18日完成核一廠室外乾貯存設施熱測試,2025年4月29日核安會同意核發核一廠用過核燃料乾式設施運轉執照,陸續將反應爐中的燃料移出,未來室內乾貯場完成之後,會將第一期存放用過燃料棒的混凝土護箱一併遷移至二期室內貯存場置放。

根據台電早期初估,核一廠兩部機組的除役費用,包括規劃、除污、拆除、廢棄物處理等,大約為新台幣182億450萬元。台電規劃核一廠除役後,廠區除了保留區(含放射性廢棄物貯存設施)之外,其餘土地將朝電力事業用途規劃。

核二廠(除役中)基本資料

| 商轉日期 | 屆期日 | 裝置容量(萬瓩) | 用過燃料池 | |

| 一號機組 | 1981.12.27 | 2021.12.27 | 98.5 | (已貯)4808束 (可貯)4838束 |

| 二號機組 | 1983.3.14 | 2023.3.14 | 98.5 | (已貯)4812束 (可貯)4828束 |

| 資料來源/113核安會核電延役簡報 | ||||

1974年開始施工的核能第二發電廠,位於新北市萬里區野柳里八斗60號,占地220公頃。廠內設置兩部985MW機組,總裝置容量197萬瓩,每部機組年發電量約75億度。

由於核一、核二廠一開始燃料池的設計,只能存放二十年的用過燃料棒,而核二廠一號機組因為用過燃料池爆滿,提早在2021年7月停機;二號機組則是2023年3月14日屆期停機,兩座機組停止運轉後,核二廠也開始進入除役階段。原能會(2023年改制為核安會)在2020年10月20日審查通過核二廠除役計畫,2022年8月10日通過環評審查,待取得原能會核發的除役許可,就可正式展開除役作業。按照台電之前初步估算,兩部機組除役費用約為新台幣345.9億元。

除役之後,按照台電規劃,原本三、四號機組預定地的空地,作為低放射性廢棄物貯存庫及減容中心用地區域,劃設為輻射設施保留區域;其餘區域將朝電力事業用途來做規劃。(延伸閱讀:核燃料的未知旅程|核一核二用過燃料棒何去何從?)

核三廠基本資料

| 商轉日期 | 屆期日 | 裝置容量(萬瓩) | 用過燃料池 | |

| 一號機組 | 1984.7.26 | 2024.7.26 | 95.1 | (已貯)1722束 (可貯)2160束 |

| 二號機組 | 1985.5.17 | 2025.5.17 | 95.1 | (已貯)1729束 (可貯)2160束 |

| 資料來源/113核安會核電延役簡報 | ||||

位於南台灣的屏東縣恆春鎮南灣里387號,占地約337公頃,廠內設置2部機組,每部951 MW,總裝置容量1,902 MW。一號機組已在2024年7月27日屆期,而二號機組則在今年(2025)5月17日屆期,這也是全台最後一座運轉中的核電機組。根據台電先前的估算,核三廠的除役費用預估大約為新台幣251億元。

5月17日晚間12點,核三廠二號機的運轉執照到期,二號機需依法停機,並在5月30日前,將反應爐內的核燃料全部移出至用過燃料池內暫存,未來會存放在室內乾式貯存設施。

台電在2021年7月26日將核三廠除役計畫送至原能會(核安會),2023年4月24日核安會審查通過核三廠除役計畫,目前在環境部正在進行二階環評審查,其中室內乾貯設施興建計畫也併入核三廠除役計畫環境影響評估報告書內。待通過環評之後,台電預計在2025年12月取得除役許可。台電規劃核三廠除役後將轉型為太陽光電廠,但在立法院三讀通過《核管法》第六條條文修正草案後,核三廠的未來仍充滿變數。

台電表示後續仍要待主管機關修訂子法及相關核安檢查要求事項,台電才能進行評估。而核三廠的二號機組運轉執照期限仍為40年,為確保核安,5月17日屆期仍需停機。經濟部則是在新聞稿說明,由於核電廠運作多年,需對核電廠重要設備及結構物件進行通盤性盤點與檢視、結構組件的壽期管理、設備汰舊換新以及針對耐震補強等評估,再運轉計畫需經過國際同儕及核安會等單位審查,並考量核廢料處理和社會共識,核能安全是最大前提。

| 1976年 | 行政院核准在屏東縣恆春鎮馬鞍山設核三廠 |

| 1978年 | 開始施工 |

| 1984年7月26日 | 一號機組開始商轉 |

| 1985年5月17日 | 二號機組開始商轉 |

| 1985年7月7日 |

一號機汽機房發生火災,經查為汽機設計不良,低壓汽機運轉發生劇烈共振,汽機葉片脫落,引爆氫氣造成大火,被稱為「七七火災」,歷經一年兩個月的停機,修復後運轉。 |

| 1989年9月24日 | 一號機反應爐控制棒發生底栓斷裂事件 |

| 1993年4月29日 | 一號機裝填燃料池水,池水洩漏至廠房外水溝,含有鈷60等放射性物質的廢水,污染南灣海域及沙灘。 |

| 2001年3月18日 | 凌晨0時46分,由於「鹽霧害」導致輸電線路跳脫,緊急電源無法啟動,被認定為核能緊急事故-「第三類A級緊急事故」 ,為台灣核電廠發生過最嚴重的意外事故 |

| 2009年6月12日 | 變壓器漏油造成著火爆炸,產生黑色濃煙,造成民眾恐慌,台電表示無輻射外洩 |

| 2013年4月8日-7月1日 | 二號機起變MC-X03大修及GIB改接工作完成後執行遞升加壓測試,確認161kV供電至各NA、NB、PB 匯流排的斷路器無法投入,從4月8日執行起動變壓器MC-X03大修至7月1日共84.2天,二號機喪失161kV外電。依國際核能事件分級判定屬1級事件 |

| 2015年4月26日 | 二號機輔助變壓器發生火警 |

| 2017年1月24日 | 清晨六點多一號機因反應器冷卻水泵C台跳脫,造成反應器急停,解釋,依國際核能事件分級判定屬0級事件 |

| 2017年6月22日 |

一號機因冷凝器真空惡化,緊急降載,現場發現AD-V652閥斷裂。 |

| 2017年7月23日 |

二號機因冷卻水泵跳脫,造成反應爐急停,依國際核能事件分級判定屬0級事件 |

| 2018年4月19日 | 二號機A串緊要匯流排失電 |

| 2023年4月24日 | 核安會審查通過核三廠除役計畫 |

| 2024年7月26日 | 一號機組運轉執照到期 |

| 2024年8月20日 | 核三除役計畫二階環評公聽會 |

| 2025年3月6日 | 廢棄之空壓機廠房南側冷卻水塔發生火警 |

| 2025年5月17日 | 二號機組運轉執照到期,停止運轉 |

| 2025年12月 | 預計取得除役許可 |