到了晚上八點,蘇澳宛如孤島,主要道路被洪水切斷,國軍與消防隊開始進行緊急撤離。類似景象2010年也曾出現。為什麼蘇澳再度淹水?歷經十五年,水患治理是否原地踏步,沒有向前?

颱風與東北季風共伴 驚人雨量急降冬山和蘇澳

造成這次淹水的,是11月罕見的颱風–鳳凰颱風。氣象署指出,鳳凰與東北季風共伴,將驚人雨量集中在宜蘭縣。冬山鄉單日雨量逼近800毫米,蘇澳也突破11月雨量紀錄,單日降下648毫米。

氣象專家賈新興分析,關鍵在四小時內集中降雨:「真正的大雨集中在傍晚六點後,短短四小時就下了一半以上的雨量。」這對蘇澳來說是難以承受的。(延伸閱讀:鳳凰颱風的降雨,宜蘭為何雨這麼大?|ft.台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興)

白米溪暴漲,使排洪更加困難。蘇澳最熱鬧的市區,越晚水越深。市區水深一度達到2公尺以上,變電箱爆炸、居民受困。

11月12日清晨,陽光露臉,水退得快,洪水過後留下的泥沙亟待清理。蘇南路、中山路、中原路等災區,四處可見居民在清理泡水的家具、廢棄電器,家家戶戶忙著從一片泥濘中重新站起。

「昨天晚上六點水從後面湧進來,不到一小時整條路都淹掉。」居民林先生指著牆上的污痕,「退水後大概就剩現在這高度。十五年前也是這樣,一樓整個被淹掉。」另一個開餐館的店家站在滿是淤泥的廚房前,無奈地說:「冷凍設備泡過水都報廢了,至少一個月後才能重新營業。」

中原路上的居民黃小姐回憶:「六點多發現淹水,我們立刻搬東西到二樓,但水位上升太快,只剩四個階梯就到二樓了。」

大水讓生活停擺,也讓不少家庭承受高額損失。一名五金行老闆苦笑,「金屬泡過泥水就賣不了,損失幾百萬跑不掉。」(【島在現場】鳳凰颱風--宜蘭蘇澳受災嚴重|2025.11.11-12)

2010年梅姬颱風歷史重現

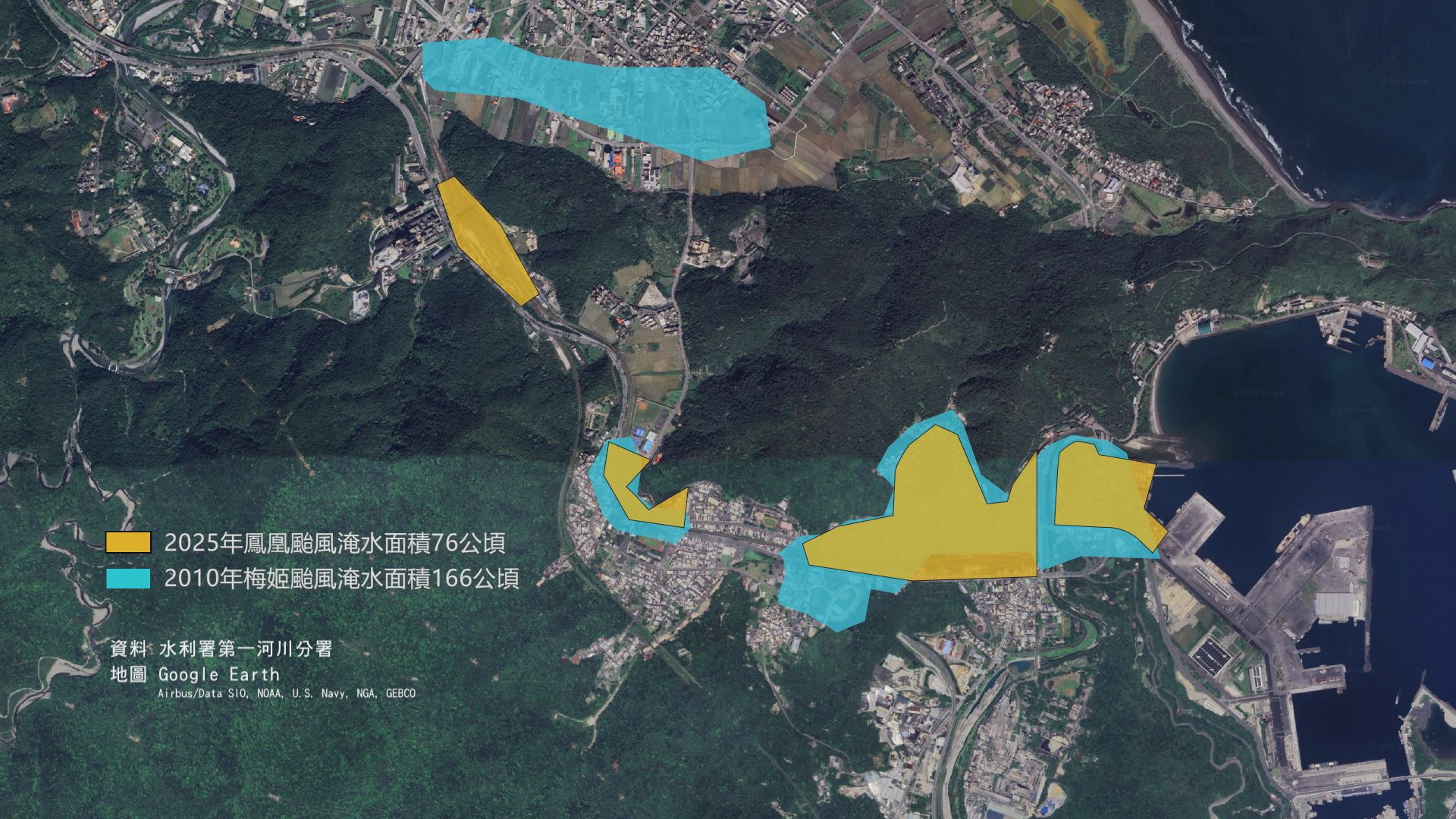

類似災情發生在2010年,當時梅姬颱風與東北季風產生共伴效應,蘇澳雨量測站最大累積雨量達到1167毫米,導致蘇澳市區淹水面積高達166公頃,深度最深達到3.3公尺。這次鳳凰颱風蘇澳的淹水面積76公頃,水深最深2.4公尺,兩場颱風的降雨情況幾乎相同,內水加上外水,都超過50年防洪保護標準。(延伸閱讀:【梅姬颱風】大水患~蘇澳遇襲事件簿)

蘇澳三面環山,一面臨海,周圍山勢陡峭、集流時間短,洪峰會快速集中到下游,當豪大雨來襲,急速湧入的不只周圍山頭的水,還有來自白米溪的溪水,蘇澳市區地勢低窪又腹地狹小,因而容易淹水。

蘇澳溪分洪道計畫待經費到位,會是最佳解方嗎?

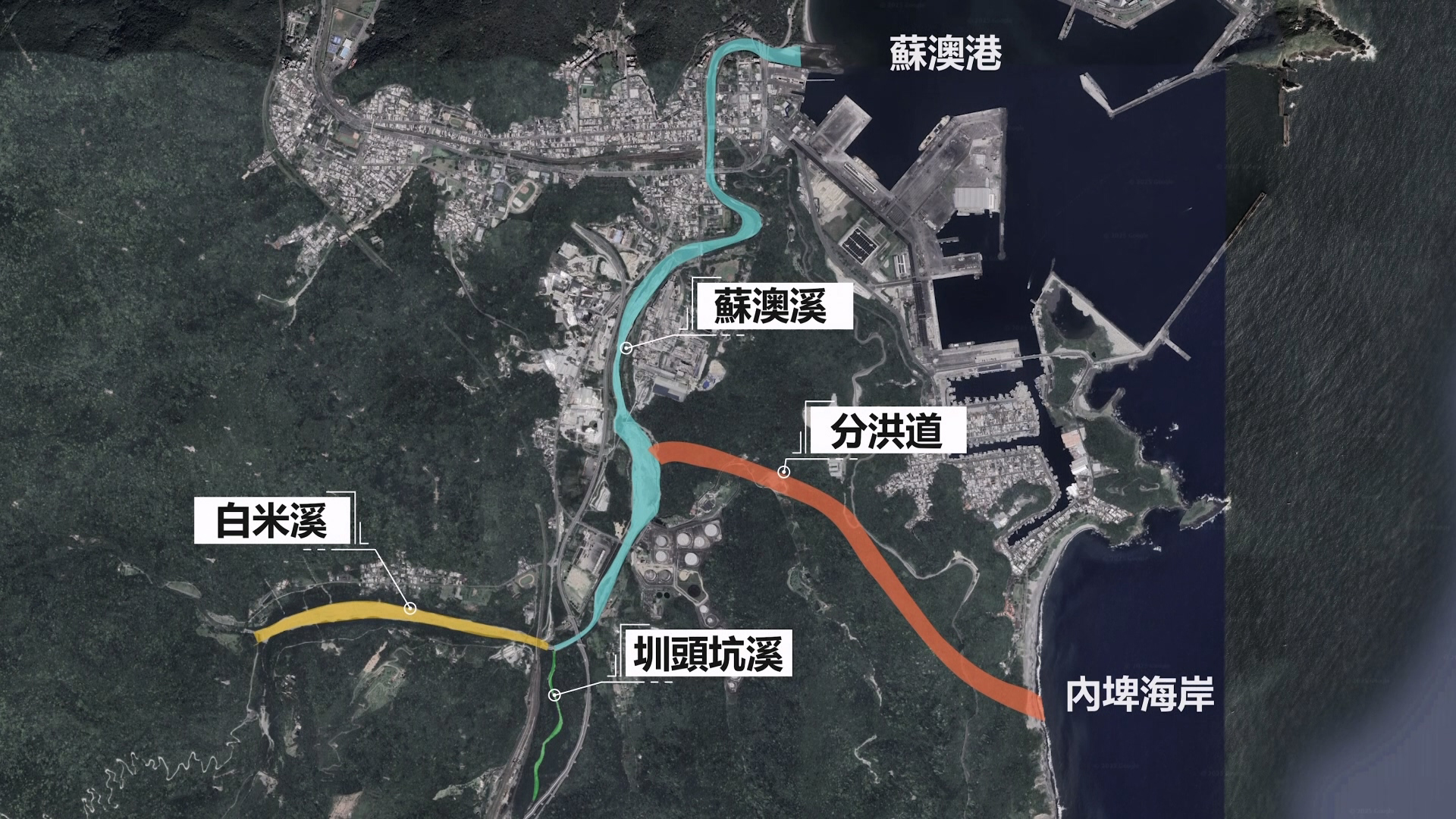

白米溪與圳頭坑溪匯流之後稱為蘇澳溪,流經蘇澳市區進入蘇澳港,沿岸堤防大部分達到50年防洪標準,但是有一段堤防,因為白米橋、過溪橋、鐵路橋等橋梁的梁底過低,高程限制之下,只有25年防洪標準,若要加高堤防必須改建橋梁,但改建難度非常高,這也是宜蘭縣政府提出蘇澳溪分洪道計畫的原因之一。

蘇澳溪屬於縣管河川,梅姬颱風災後,宜蘭縣政府希望複製員山子分洪道的成功經驗,以200年防洪標準來規劃蘇澳溪分洪道工程。預計在蘇澳溪主流蓋一條長度2.4公里的分洪道,把80%的洪水引導到內埤海岸南側出海。每次分洪可減少10萬立方公尺土砂進入蘇澳港、降低港區淤積,同時補充內埤海岸的砂源,預估能使淹水面積減少57公頃。

這項計畫由行政院在2023年3月核定,當時經費54.13億元,預計2027年完成,後來受到疫情及烏俄戰爭影響,原物料價格上漲等因素,宜蘭縣政府在2024年再提送修正計畫,經費增加到75.68億元,並且延長計畫期程到2028年,目前還在行政院審議中。兩年多來規劃設計與用地取得程序持續進行,並等待新增加的經費到位,但是對居民來說,這個工程已經讓他們等了15年。

今年9月,內政部跟地方政府合作通過了土地徵收的核定,將在12月完成徵收。行政院長卓榮泰勘災時表示,同意將蘇澳溪分洪道工程納入明年四年1000億的改善縣市管河川工程計畫裡,會盡快核定修正增加的經費。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示,期待中央跟地方一起來面對,讓這個案子能盡快的實施。 (相關新聞:蘇澳豪雨溪水暴漲溢流 卓揆:加速核定分洪道工程)

一次災害、一次考驗,蘇澳溪分洪道是眾所期待的解方,但氣候變遷導致的暴雨集中降雨模式,未來的考題恐怕越來越刁鑽。想要順利避開水患,水利工程之外,蘇澳還需要什麼?

核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如