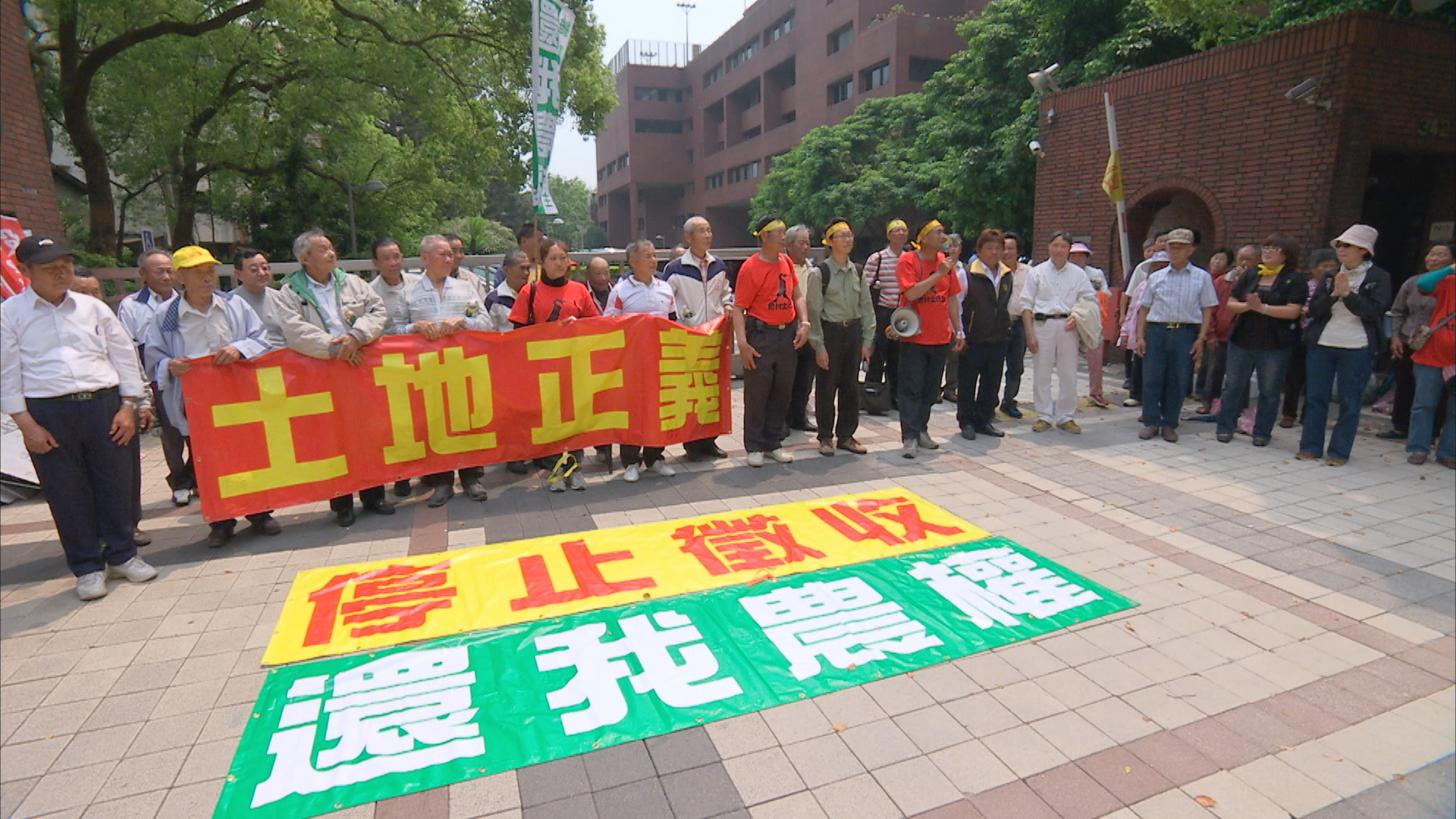

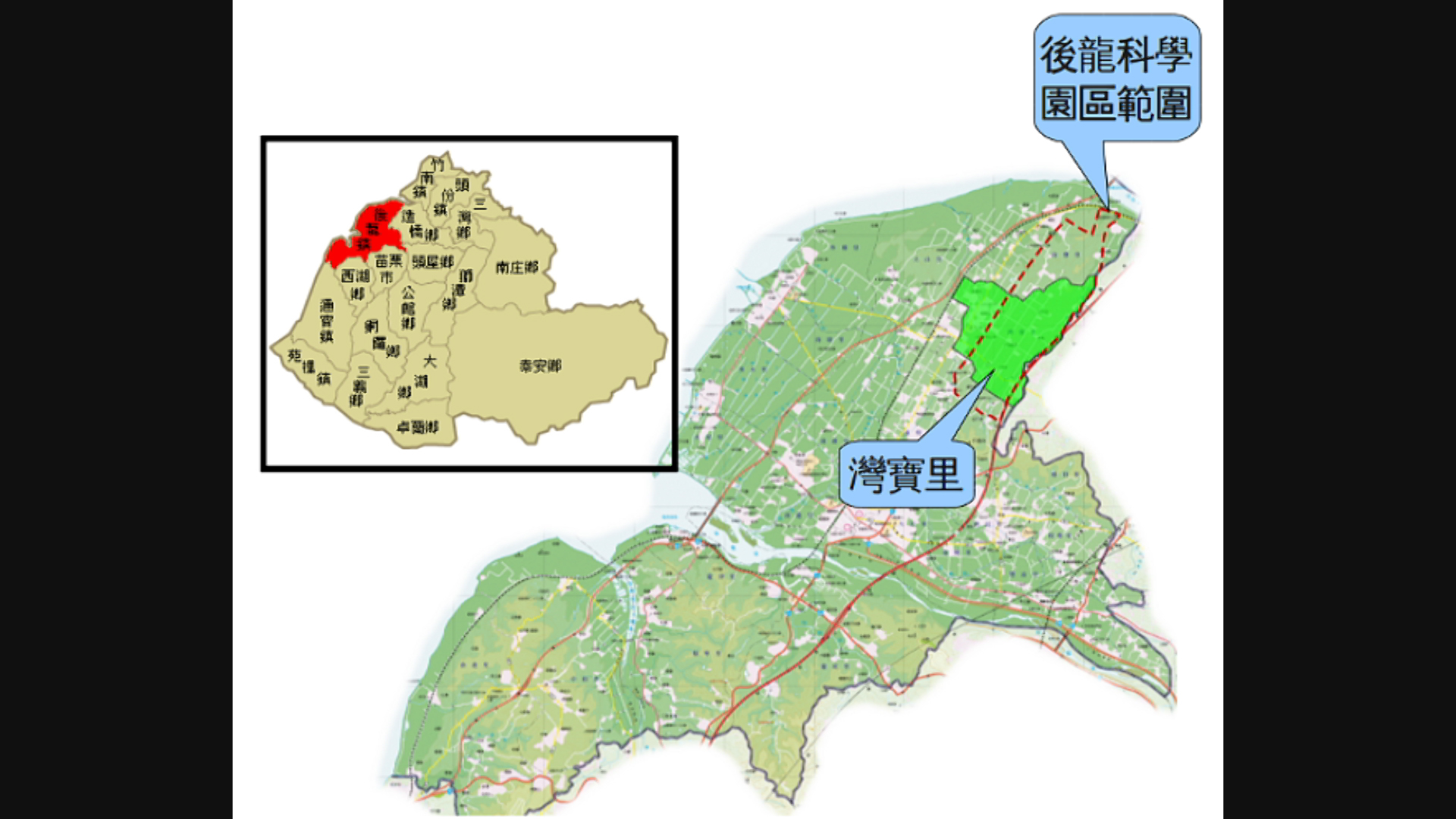

兩台遊覽車,在車水馬龍的台北市區停了下來,車上坐的是苗栗縣後龍鎮灣寶里和海寶里的農民,他們的表情,帶著憂慮。

年邁的長輩,拿著抗議手板走下車、熟練地分發抗爭布條。一位居民在自己的頭上,綁上寫有「立即停止」的黃布條,接著幫他的太太也綁上寫有「圈地惡法」的布條。這樣的日子,他們過了快3年。

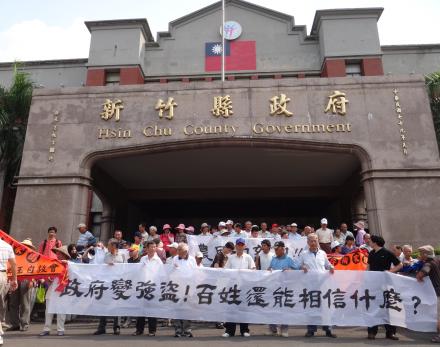

這是居民第六次來到營建署反對後龍科技園區的開發。他們曾經到環保署抗議兩次、到行政院抗議三次。去年7月17日,甚至夜宿凱道。十二次的抗議不為別的,只為了留住家鄉的一畝田、保有他們引以為傲的,農民的身份。

喊著「我要春耕!不要抗爭!後龍科技,到此為止!」的口號,海寶里的居民紀阿嬤反諷地說:「政府!我們今天來到這裡,就是讓政府『庇蔭』才來到這裡啦!70歲了啦!政府要拆人家的房子、收人家的土地,那要叫百姓走去哪裡(怎麼活之意)?政府這些地要搶走,就像是拿農藥叫百姓喝下去死的意思!」

另一位老阿嬤,拄著拐杖和子女北上抗爭。她的女兒說:「雖然媽媽下田會跌倒,也不太能蹲,但她還是會偷偷到田裡去摘菜。」就這樣一個理由,無論如何也要「腳踏實地」的理由。

從2009年,我認識這群農民至今,看見的是許多花白了髮的長輩,不辭辛勞地從苗栗後龍來到首都,他們從拿鋤頭變成拿筆的人,他們,如同灣寶社區發展協會理事長洪箱的先生張木村所言:「這群農民的身分已經變了!政府讓農民變成抗爭者,一次一次走上街!」

不只居民在等,記者們也在等,等這個案子的最後答案。對一名總是在旁邊觀察社會運動事件的紀錄者來說,灣寶是五年多來,讓我最抱期待的案子。對它能夠獲得翻盤可能的信心,不是來自於大埔事件後吳敦義對農地政策的「忽然轉彎」,而是這裡的農民,展現了公民的典範。

這裡的居民清楚知道這塊土地的價值,知道自己不比政府官員低下、知道儘管不識字,也依然有說話的權利、知道幸福的價值選擇權操之在己。他們並且用草根的方式,展現了我們現在所談論的社區營造:不是農委會推的硬體的農村再生,而是揉和了,對於天、地、神的景仰,以及對自我價值的看重。

這具體展現在,他們對待每一位到灣寶去的外來者的態度,每年西瓜節時,盡情分享的無私。無私地給予必須建立在,清楚理解自己所獲得的,不只是自己的努力,還包括他人的協助,而他人不僅是人,對農民來講,更是天、地這些看不見的神靈。所以他們願意涓滴奉獻地蓋廟、重劃農路,所以徵收對於他們,不是剝奪財產權的問題,而是所謂依存。

正是這樣的一股動力,讓灣寶不同於去年一整年其他土地徵收案件,這裡的農民體現了「農夫」這項職業,對於土地的作用,傳遞土地它最原先的價值,所以,沒有以地易地與被分化的可能性。

台灣的農地,一直沒有被視為「糧食的母親」,而是被視為「都市的百寶袋」,無論農委會編訂了何種名目的「農地」,在農發條例第十條的漏洞下,就算是學者依科學條件認可、政府投資大筆金錢所規劃出的特定農業區,依然可能在「都市」的需求下,只要經主管機關認可(也就是農委會),就可以送到區委會申請變更、請求開發許可;因此,更別說一般農業區。

農委會到底有沒有把關的能力?慘澹的例子歷歷在目:中科三期、中科四期…記得中科四期審查時,農委會代表在營建署義正嚴辭地發言,結果來開了三次會,就被調走了。這位代表在最後一次發言時很誠實地說「這大概是我最後一次針對這件案子說話。」而他直到國光石化案時才被調回來,但他在國光石化案再次仗義直言之後,再度離開了農委會。

2010年苗栗縣政府粗殘暴力的徵收手段,讓良田毀於一夕之間,更逼著朱馮敏老太太,飲農藥自盡。當時行政部門並沒有反省,行政院長吳敦義還說出:「朱老太太本來就有病!」終於引發社會反彈、在7月17日走上凱道抗議。這股社會壓力,讓行政院鬆口,不該徵收特定農業區,給了灣寶一線生機。

灣寶終於保留了。但不是基於農地應該被保留的原則,而是農民撼動了執政黨的威望、才促使行政部門做出政策指示。

正是政策指示,台灣的審議機制無時無刻會被行政指導,讓農民必須成為抗爭者。因為除非抗爭,否則無以逼卻中央做出指示。但我們要用什麼代價來換?一條大埔人命?台灣的國際形象?無盡的淚水與無法入眠?還是時時刻刻瀕近崩潰的心情?灣寶的保留,看似搶下了農地農用的灘頭堡,若只有隨時會變動的「政策指示」,農民恐怕還得再上街。