想收到最新推播,加入我們的島line社群

澎湖人將珊瑚碎屑稱為「砂砱」,或用台語叫它「砱仔」、「白砱」。砂砱的產生,本是珊瑚生命週期的一環;然而,原有的自然律動與循環,如今已經發生改變。

澎湖人將死亡珊瑚碎屑稱為「砂砱」。

砂砱堆積日益增多 影響漁船出入

在澎湖縣湖西鄉的紅羅村,捕魚為生的林忠雄開著漁船入港,但不是因為滿載而歸,而是擔心再晚可能會回不來。近年來飽受砂砱淤積影響,不只航道被阻塞,能出海釣魚的時間縮短,連工作的地點、漁獲量也出現變化。

捕魚為生的林忠雄近年來飽受砂砱淤積影響, 不但出海時間變短,連作業位置與漁獲量也跟著改變。

在澎湖北側的另一個小島「員貝嶼」,陳冠丞是這裡的返鄉青年,從事生態旅遊業,他觀察到長輩以往能靠釣玳瑁石斑養活一家人,現在因為砂砱淤積,生物棲地改變,榮景已不再。

為何砂砱數量會變多?清出的砂砱要放在哪?

原本砂砱隨著不同季節與海流變化,在澎湖海岸來來去去,為什麼數量會增多?甚至覆蓋住潮間帶?研究人員推測可能跟颱風有關,另外,觀光及漁業等人為活動,也可能導致珊瑚礁的破壞,加速砂砱的產生。

研究人員推測,砂砱增多並覆蓋潮間帶的現象,可能與颱風、人為活動有關。

澎湖縣大約有四分之一的居民從事漁業,面對各地的反映,澎湖縣政府不定期以權利金方式發包工程,進行港口和航道清淤。不過目前清淤後所挖出的砂砱,只能先堆置在機關的建築用地,用途有限。

澎湖縣農漁局表示,目前清淤後所挖出的砂砱,只能先堆置在機關的建築用地。

各界嘗試找尋砂砱去化新出路

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心與成功大學團隊,協同澎湖當地的海洋生技公司,試著找出去化再利用的新方法。透過鹼激發原理,再用矽膠灌模塑型,他們成功運用砂砱,開發出各式文創商品,並透過工作坊推廣這樣的做法,希望讓更多民眾認識。

用砂砱開發出的文創商品。

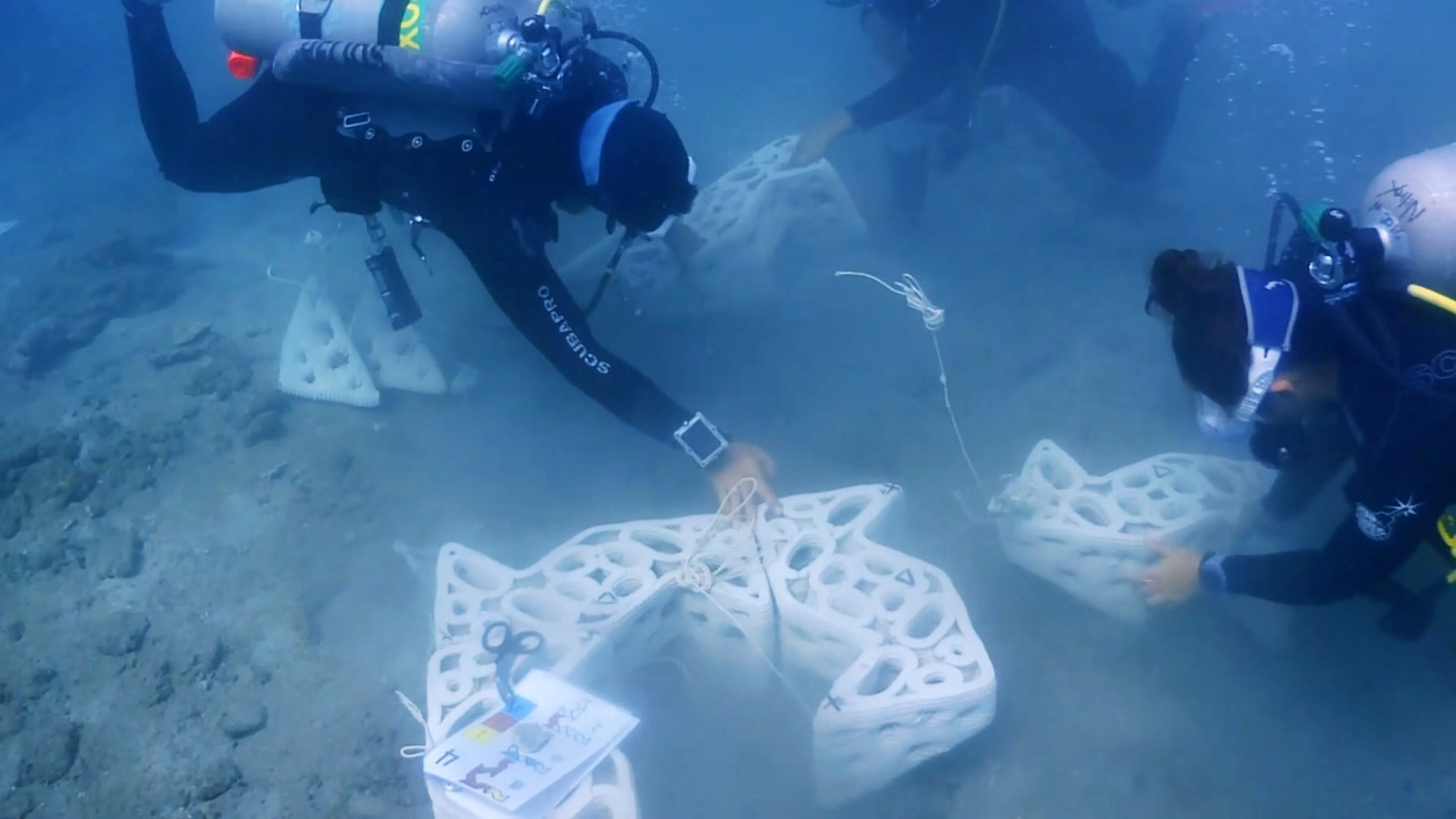

2025年,研究團隊更透過3D 列印,製作出砂砱生態礁,並已在澎湖海域布放,後續會進行珊瑚苗復育與長期監測,確認這種材料回歸海洋環境的相容性。(相關新聞:死亡珊瑚碎屑淤積阻航道 澎湖團隊研究去化再利用)

2025年研究團隊透過3D 列印,製作出砂砱生態礁,並已在澎湖海域布放。影像提供 C-Cube Lab

不只砂砱的去化再利用有待解決,砂砱清除的方式、時間與施工地點,也需要仔細評估。每年4到7月,是二級保育類野生動物「小燕鷗」的繁殖季,牠們喜歡築巢於青螺沙嘴的灘地上,以珊瑚碎屑、貝殼碎片累積成巢,或直接坐出淺坑下蛋。澎湖縣政府農漁局2009年已將此處劃設為野鳥保護區,嚴禁民眾在小燕鷗繁殖期獵捕或干擾。

每年 4–7 月是小燕鷗的繁殖季,牠們會在灘地以珊瑚碎屑、貝殼碎片築巢,或直接坐出淺坑下蛋。 影像提供/陳統壹

清淤能否兼顧生計與生態?

然而漁民期待的砂砱清淤計畫,多次引發生態保育爭議,造成生計和生態間的兩難,需要更細緻規劃施工的時間點。砂砱清淤作業,能不能兼顧生態保育?對西嶼鄉的二崁村來說,答案或許是肯定的。

西嶼鄉二崁村在農漁局與澎湖漁業生物研究中心的協助下,進行潮間帶砂砱移除作業。

澎湖漁業生物研究中心技工冼宜樂,從2013年起,開始嘗試把二崁村傳統石滬附近淤積的砂砱,透過怪手移除,形成潮池,讓珊瑚能夠在此更穩定的生長。在清淤過程中,考量到重機具往返輾壓,容易對潮間帶底質造成二度傷害,所以規劃出固定路線,把影響範圍縮到最小。另外,也同步進行扦插珊瑚復育作業,期待未來可以讓其他地區作為依循的參考。

澎湖漁業生物研究中心透過扦插方式復育珊瑚,先將珊瑚碎片固定在基座上,大概一個半月後,珊瑚分泌的碳酸鈣會包覆束帶,使其自然黏附並穩定生長。

半世紀以來,澎湖的珊瑚礁生態系受到人們影響,人們再受到砂砱淤積影響。砂砱淤積量的增加,未嘗不是一種警訊,提醒你我更關注海洋環境的變遷,思考讓人類生存和自然生態共好的解方。

編輯/林彤恩、林燕如