想收到最新推播,加入我們的島line社群

南投名間鄉新民村位於濁水溪畔,是名竹盆地地下水庫的補注區,涵養兩億噸的地下水。貫穿其間的小溪、溝渠不但灌溉農田,也為瀕臨滅絕的保育類動物—食蛇龜、柴棺龜,營造了最適合的棲地。

貫穿名間鄉新民村農地的小溪與溝渠,不僅滋養農田,也為瀕臨滅絕的食蛇龜、柴棺龜提供適合的棲地。

為了守護柴棺龜等保育類野生動物,2024年林保署南投分署在名間鄉推動「柴棺龜生態給付計畫」,參與的農民不用農藥也不能使用刀具除草。新民社區發展協會理事長羅賜美果園裡的蓄水池,還特別營造讓柴棺龜能棲息。農民們努力轉型,申請有機或綠保標章認證,社區也成立巡守隊定期做生態調查。(延伸閱讀:保護龜,領生態薪水|生態服務給付還守護哪些物種?)

參加柴棺龜生態服務給付的羅賜美,特別在果園裡營造出能讓柴棺龜棲息的環境。

選址在名間新民村 為當地生態、農業添風險

南投縣是全台唯一沒有垃圾處理設施的縣市,截至2024年底,堆置在境內的垃圾量已達31萬公噸。(拍攝日期/ 2025年1月名間鄉掩埋場垃圾暫置)

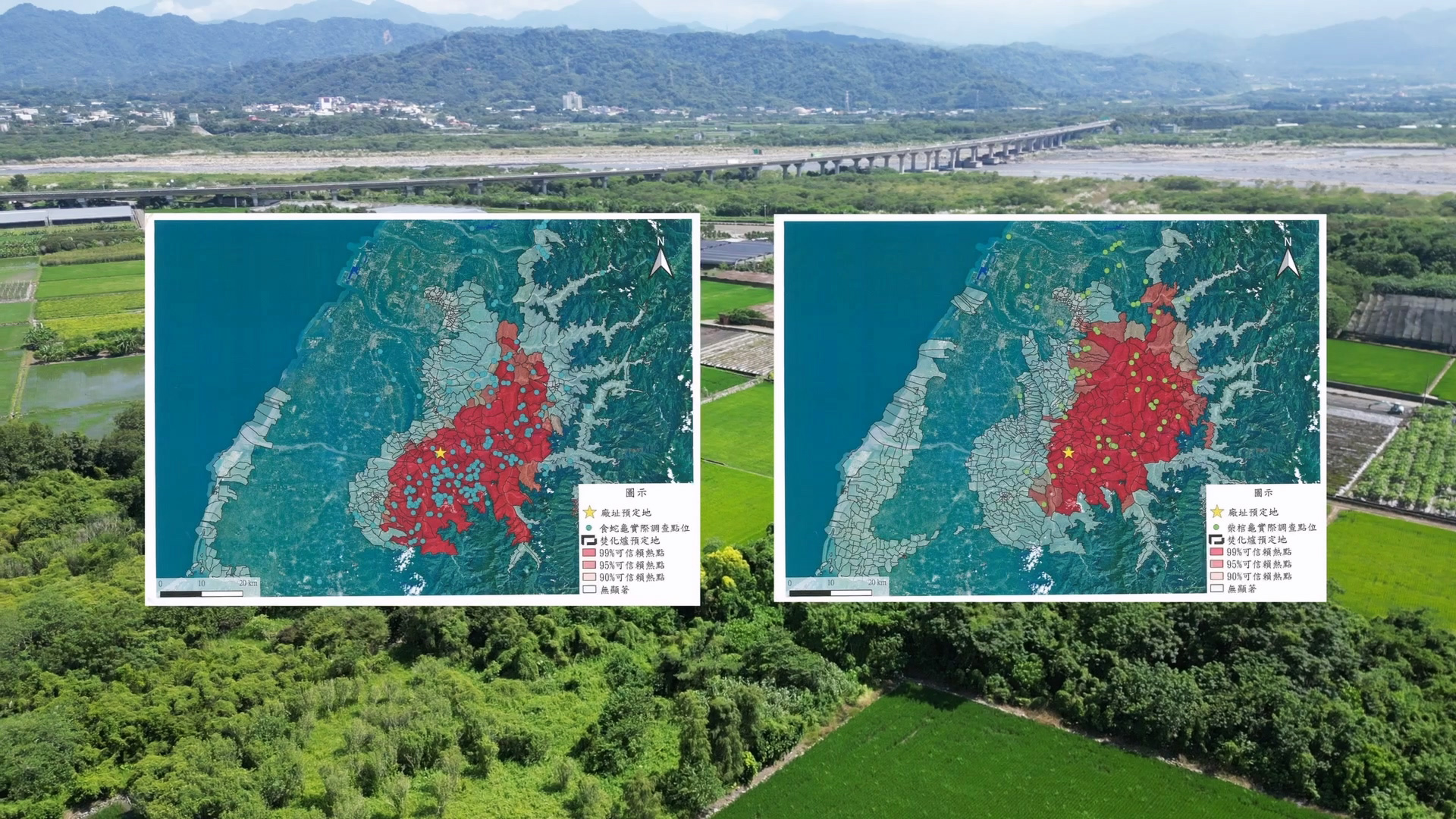

然而為了解決垃圾問題,縣府在2024年選定名間鄉新民村這塊7.5公頃農地作為焚化廠的預定地,位置正好就在食蛇龜和柴棺龜出沒的熱點。這裡也是林保署推動生態給付的示範點,讓參與計畫的農民和研究人員都感到錯愕。

南投縣政府在2024年選定名間鄉新民村這塊7.5公頃農地作為焚化廠的預定地,位置正好是食蛇龜和柴棺龜出沒的熱點。資料來源:農業部生物多樣性研究所

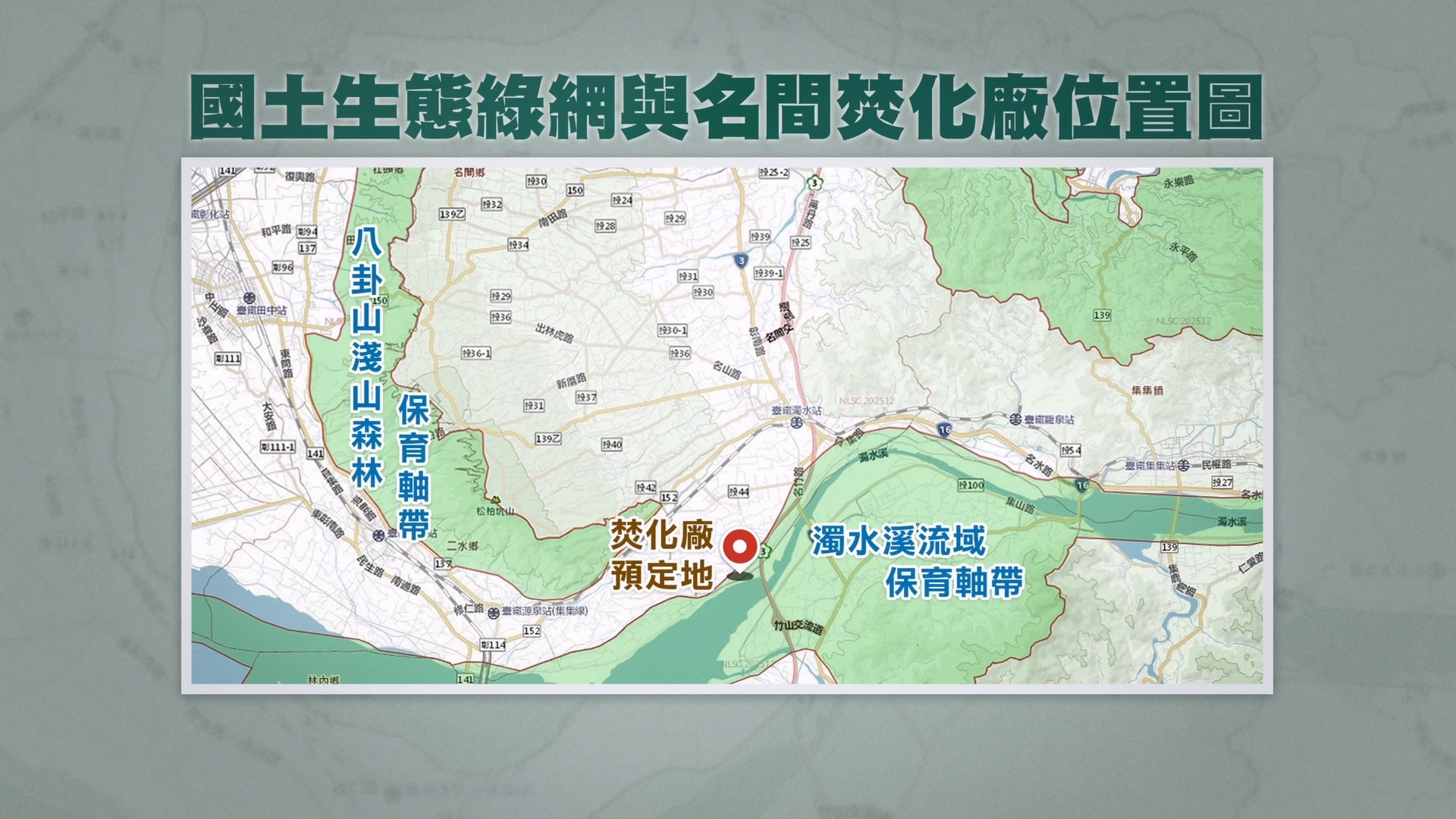

影響的不只是柴棺龜。2025年12月,當地農民在焚化廠預定地架設自動相機,半個月內拍到五、六次石虎影像。打開國土生態綠網藍圖,焚化廠預定地位在濁水溪流域保育軸帶上,西邊緊鄰八卦山淺山森林軸帶,是兩個保育軸帶的銜接點。農業部生物多樣性研究所助理研究員蔡繼鋒指出,這裡是一個重要的過渡地帶,是許多動物播遷往返的廊道。

焚化廠預定地是石虎棲息的生態廊道。影像提供/名間鄉反焚化爐自救會

焚化廠預定地位在濁水溪流域保育軸帶上。

這裡除了是國土生態綠網關注區域,也是特定農業區,在兩公里外則是台灣最大的茶葉產區,每年的產值超過百億,是名間鄉的經濟命脈。(延伸閱讀:【南投名間設焚化爐】茶葉 水源 焚化爐|垃圾問題的最佳解方?)

焚化廠預定地鄰近支撐台灣手搖飲市場的茶產區,每年產值超過百億。

居民憂焚化爐產出物 污染環境及作物

2025年9月,南投縣政府召開焚化廠環境影響評估說明書的審查會,近百位居民在場外抗議。居民擔心焚化爐的污染會影響當地農產品。開發單位表示,參考台北木柵焚化廠的案例,並委託第三單位針對茶樹進行薰氣實驗,認為對茶葉的外貌與口感影響輕微。

2025年9月,南投縣政府召開焚化廠環境影響評估說明書的審查會,近百位居民在場外抗議。

中興大學農藝系副教授陳建德指出,南投名間鄉的氣候條件和作物品種,和台北木柵焚化廠完全不同,不適合做類比。而且重金屬和戴奧辛會經年累月累積在土壤裡,慢慢被根莖葉吸收,這些影響不是短期實驗就可以看出來的。只要有一個案例,整個茶區的信譽都會被毀壞。

中興大學農藝系副教授陳建德指出,重金屬和戴奧辛可能會經年累月累積在土壤裡,慢慢被根莖葉吸收。

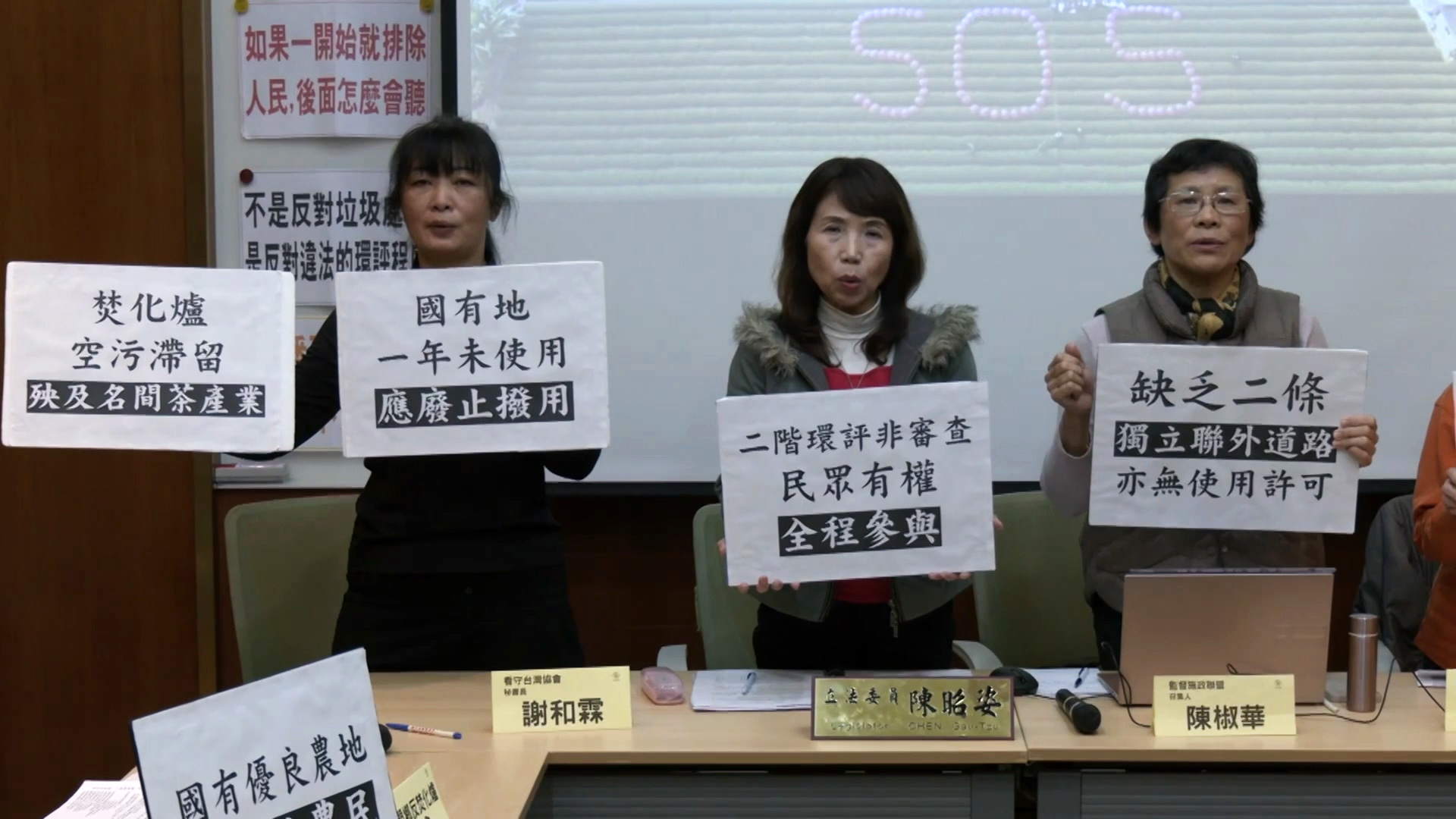

在九月的環評初審會上,林保署的代表,建議縣政府基於生態考量,重新評估焚化廠選址的合理性。環保團體與居民質疑環說書的內容草率,建議縣府應提出替代廠址與替代技術,最後環評大會決議焚化廠案通過初審,進入第二階段的評估與審查。

民眾質疑土地撥用程序不當

另外,土地取得程序也受到質疑。焚化廠預定地屬於國有土地,過去這塊土地是河川地,堤防興建後變更為農牧用地,當地居民從祖父輩開始就在這塊土地開墾,但始終無法取得所有權。2025年3月在預定地居住和耕作的承租戶,突然收到國有財產署終止租約的通知,要將土地撥用給南投縣政府,事先沒有和居民協調。

焚化廠預定地屬於國有土地,過去這塊土地是河川地,堤防興建後變更為農牧用地。

根據《國有財產法》第38條:國有非公用財產如果不符合區域計畫土地使用分區規定者,不得辦理撥用。焚化廠預定地目前還是農牧用地,必須通過審查,變更為特定目的事業用地後,才能興建焚化廠。環團質疑,國產署在不符合土地使用分區的情況下就先行撥用,可能違法。(相關新聞:質疑名間焚化爐選址不當 環團盼中央撤銷核定撥用)

環團質疑,國產署在不符合土地使用分區的情況下就先行撥用,可能違法。

國產署則表示,南投焚化廠是獎勵民間參與的BOT案,因此土地撥用是依據《促進民間參與公共建設法》第15條。但政大地政系教授戴秀雄指出,即使是獎勵民間參與的BOT案,土地撥用的法據是國產法而不是促參法。如果南投縣府申請時明白表示是要蓋焚化廠,國產署依法根本不能撥用給縣府。

緊鄰八堡圳取水口 引發周邊縣市關注

焚化廠位址在南投與雲林、彰化交界。彰化二水、雲林林內正好位在下風處,而預定地又是八堡圳的取水口,距離雲林縣林內自來水淨水場約7公里,對下游彰化、雲林的灌溉用水和民生用水,可能產生影響,引起鄰近雲林、彰化縣民意代表與村長們的關切。

焚化廠預定地因鄰近八堡圳取水口和雲林縣林內自來水淨水場,引發周遭居民對農業生產與食安的擔憂。

雲林縣議員張維崢指出,當初林內焚化廠就是因為沒有依法揭露鄰近5公里範圍內有自來水水廠,卻強渡關山通過環評,最後環評被法院撤銷,焚化廠無法啟用,雲林縣政府付出38億賠償金。希望南投縣政府要記取林內焚化廠的前車之鑑,不要重蹈覆轍。

選址條件的評比難以說服民眾

1月31日南投縣政府召開焚化廠第二階段環境影響評估範疇界定會議,當地居民、環團以及鄰近縣市的民意代表齊聚,環團認為第一階段的環說書內容有缺失,不應該通過進入第二階段。居民下跪向環評委員陳情,南投縣政府動用大批警力,會議在混亂中進行。

1月31日南投縣政府召開焚化廠第二階段環境影響評估範疇界定會議,當地居民、環團以及鄰近縣市的民意代表齊聚表達反對。

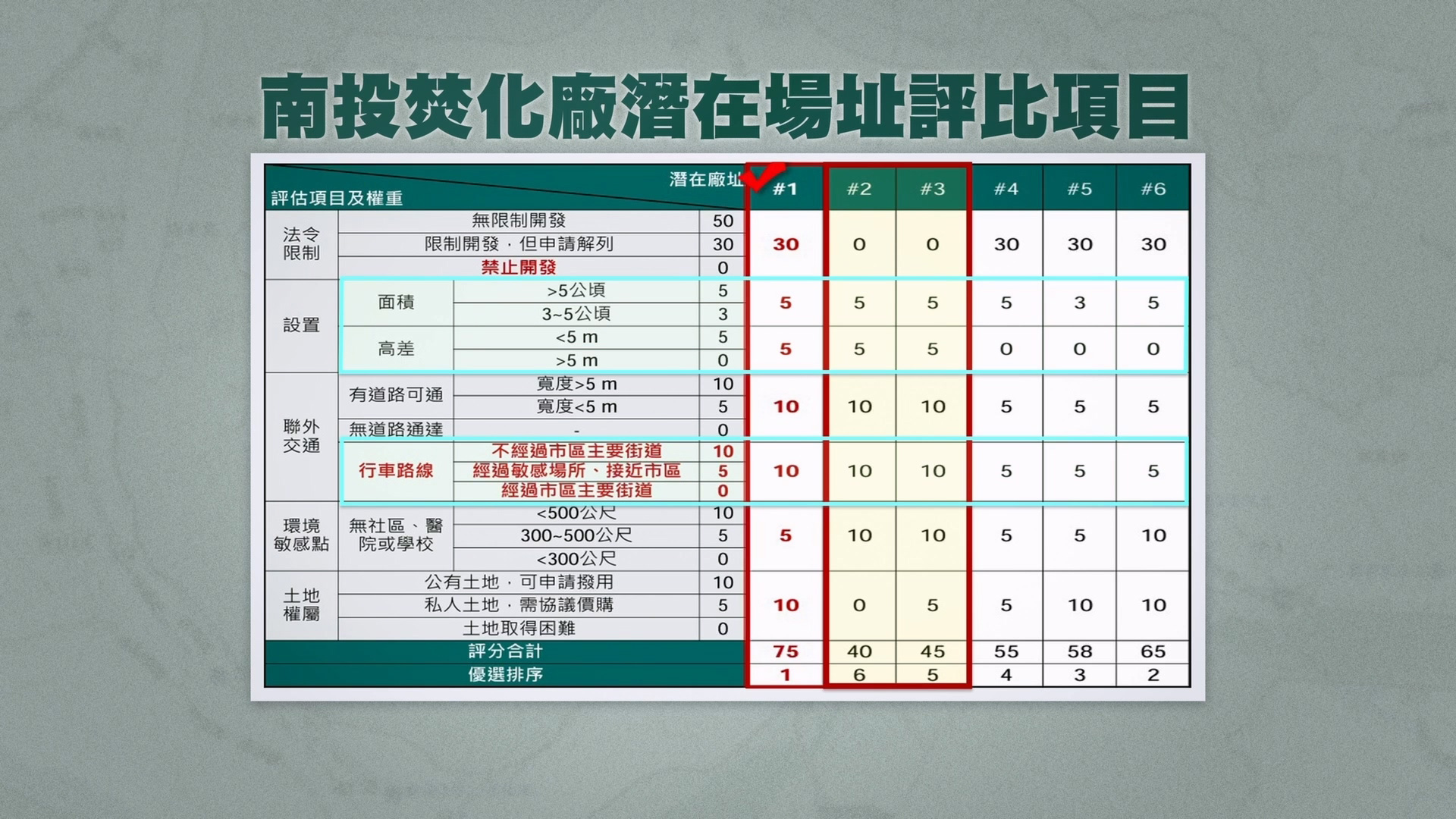

根據規劃單位提出的開發地點替代方案,縣府選定了名間、竹山、南投市、草屯、國姓等六個潛在廠址,依據法令限制、設置地點的面積及高低落差、聯外交通、環境敏感點等項目作評分,最後由名間鄉新民村得最高分獲選。

環保團體質疑,第二和三個廠址在法令上已經是限制開發,陪榜意味濃厚。民眾也質疑,依據縣府選址的評分項目,廠址高低差超過5公尺、聯外道路小於5米,或是垃圾車經過學校都會被扣分,但位於特定農業區、鄰近水源地或斷層,為什麼卻不在評分項目裡?

環保團體質疑,第二和三個廠址在法令上已經是限制開發,陪榜意味濃厚。資料來源/南投垃圾處理及再生能源中心開發單位簡報

環保局長李易書表示,南投97%的土地都是山坡地,剩下的平坦土地,大部分都是農地,選址的基本要素包括土地平整、面積五公頃以上、公有土地等,這些評選項目是縣府自己訂定的。中興大學農藝系副教授陳建德表示,土地高低差或是道路寬度等問題都可以用錢解決,但食安卻沒有辦法。萬一食安出問題,影響的是下一代,這個因素應該要慎重考慮。(相關新聞:南投名間擬設焚化爐再引抗議 學者:選在茶鄉恐影響食安)

中興大學農藝系副教授陳建德表示, 道路等問題可用資金解決,但食安一旦出問題影響深遠,應更加慎重。

看守台灣協會秘書長謝和霖建議南投縣政府,焚化廠潛在廠址的評估項目與權重應該要做調整,而位置應該優先考慮產業園區,或既有的工業區。

南投垃圾問題是否有替代方案或技術?

1月31日範疇會議最後結論,主席要求開發單位重新檢討選址的評分條件,同時評估水熱等新的替代技術。

依據農業發展條例,農地要變更為非農業使用,必須徵得主管機關農業部的同意。南投焚化廠能否過關,農業部的態度是關鍵。2月3日農業部部長陳駿季對南投焚化廠議題表示,一定會嚴格把關,絕對不會讓優良農地輕易做變更。

但南投垃圾問題又該怎麼解決?南投近十年人口減少7%,但垃圾量卻增加,顯示垃圾減量還有極大空間。也因為垃圾分類不佳,南投縣垃圾曾多次被其他縣市的焚化廠退回。

南投近十年人口減少7%,但垃圾量卻增加,顯示垃圾減量還有很大的空間。

2025年10月開始,南投縣和南投市公所合作,實施垃圾破袋稽查,另外在鹿谷鄉、國姓鄉,清潔隊也實施二次分類,在清潔隊努力下垃圾量減少快一半,鄉內也幾乎沒有垃圾堆置。謝和霖認為,南投縣應先做好垃圾分類,並考慮採納新的替代技術,包括熱裂解、水熱碳化或是SRF,做為垃圾問題的解決方案。

謝和霖認為,南投縣應先做好垃圾分類,並考慮採納新的替代技術做為垃圾問題的解方。

垃圾減量、重新選址,能否解決南投的焚化廠爭議?這場垃圾戰爭考驗著政府在垃圾治理與農業安全之間,能否找到一條轉型之路。(延伸閱讀:六個關鍵提問:認識南投名間焚化爐爭議)

編輯/林彤恩、林燕如