隨便查一下跟糧荒有關的消息,竟然多如牛毛;像是「2006年起,澳洲大乾旱,稻米產量降低四成。」、「2007年12月,泰國出口米1公噸362美元,2008年4月,米價飆漲到1公噸1000美元。」、「2007年,印度東北部、孟加拉、緬甸爆發嚴重鼠患,兩百萬人面臨飢餓。」、「2008年3月, 印度、越南、中國、埃及、印尼等國,限制稻米出口。」、「2008年9月,聯合國糧農組織公布全球有9億2500萬飢餓人口。」、「全世界有75%的窮人,都集中在農村生活。」

我想起第一位以農業科學家的身份,獲得諾貝爾和平獎的伯洛格曾說的一句話:「飢餓,是人類文明的恥辱。」從這句話出發,再回頭看看,似乎從古至今,飢餓從來沒有消失過。尤其到了二十一世紀,地球暖化、糧食產量減少、糧價飆漲、限制出口、油價攀升,還有全球化浪潮…。種植糧食的農村,世襲著貧窮的命運,飢餓就像是一列沒有煞車的火車,一直開向天際。台灣世界展望會會長杜明翰說,貧窮國家的兒童們,幾乎沒有什麼快樂的童年,孩子們沒有在街上遊戲、沒有去上學,他們只有一種表情,一種「我不要餓肚子」的表情。

全世界有11億人口,每天的生活費不到一美元,其中有三分之二的人,是住在以稻米為主食的亞洲國家,這些貧困的人,必須拿收入的三到四成購買糧食,米價飆漲,幾乎快壓垮他們。芝加哥大學教授貝克(Gary Becker)估計,糧價增加三分之一,富國生活水準會降低3%,但是窮國卻會驟降20%,因為糧食,是窮人生活中最重要的支出。對此,杜明翰進一步說明,他說,外界很容易忽略缺糧地區的分配問題,只要一旦發生糧荒或饑荒,女性和兒童一定是第一個被犧牲的弱勢者。

就在全球糧食不足的陰影籠罩下, 2008年10月9日,台灣水稻產業的發展,出現了一個重要的里程碑。台灣大學將與國際稻米合作所簽約,簽署水稻研究、種源收集的相關備忘錄。這一步,是台灣水稻研究、糧食安全,正式與國際接軌的重要階段。

屬於非營利機構的國際稻米研究所,全名是International Rice Research Institute,成立於西元1960年,簡稱IRRI。總部設在菲律賓首都馬尼拉的近郊,試驗田佔地252公頃,同時在亞洲跟非洲,也擁有14個研究單位。

現在的IRRI,是全世界最頂尖的稻米研究機構。這裡有來自八十幾個國家的科學家,日以繼夜地進行糧食作物研究,工作領域包含稻米育種改良、作物栽培管理、生物科技實驗和農業政策規劃,IRRI在2007年的年度預算,超過三千萬美元。稻米基因庫是所有研究的核心,被稱為IRRI的心臟。這裡保存著128個國家、超過十萬種的稻米品種,其中還包含沒有被人類馴化的野生稻。

野生稻的特別之處,不只可以預防被鳥類啄食的長芒,或是看起來像雜草的外觀,不同的野生稻,擁有不一樣的「特異功能」。有的可以抵抗病蟲害,有些不怕過低或過高的氣溫,有的被水淹不死,有些則是不怕乾旱。野生稻提醒了人類,保存品種和基因的多樣性,人類才有條件,面對多變的生存逆境。

在稻米基因庫裡,有一排看起來毫不起眼的綠色櫃子,收藏著全世界的稻米品種,旁邊有十幾個正在挑穀粒的工作同仁,正為各種稻穀品質把關。這些經過挑選的穀粒,等到自然乾燥兩個月後,會被包裝成三種規格。一種,是分享給任何前來申請的國家或農民,一種是可以在3度C的條件下,保存四十年,提供當代人類使用,第三種,最重要,是要留給未來的後代子孫,只要在-20度C的恆溫裡,就可以保存一百年。

現在的科學家,無法改變耕地面積減少的事實,所以糧食研究的首要任務,就是增加單位面積產量。稻米基因庫的創辦人張德慈,是台灣的水稻專家,在因應1960年代的糧食危機時,他找到了高產量不易倒伏的品種-低腳烏尖。張德慈利用低腳烏尖,發展出以IR8號為首的IR系列,這些品種在十年之內,讓東南亞國家,每公頃稻米產量增加了2.5倍以上,成功減緩當時的糧食危機。這一場戰役,被喻為綠色革命。

不過,綠色革命的成功,卻也把後來的糧食生產和環境生態,推入險境。IRRI計畫發展室主任Mr. Duncan Macintosh表示,第一次綠色革命,主要是聚焦亞洲的食物生產量,即使是比較不利耕作的環境,科學家和農民還是使用相同的栽培管理方式,來維持水稻的產量,所以科學家們,必須記取第一次綠色革命的教訓,更要認知第二次綠色革命是永續性的,在生產食物的時候,同時要了解生態環境和傳統文化。

簡單來說,第一次綠色革命的負面影響,主要是IR系列的稻米品種,大都是氮肥利用力高、耐肥性很強的稻作,所以在不知情的情況下,大多數農民,很容易養成過度施肥的習慣。於是在推動第二次綠色革命時,必須特別重視肥料的合理施用。在IRRI研究了17年的資深作物生理學家彭少兵表示,特別是經濟發達的地區,農民施肥容易過量,氮肥過量會破壞環境,地下水硝酸氮含量增加,還有大氣的增溫,也跟農人施氮有關。

彭少兵曾經公開發表,2002年中國水稻氮肥平均施用量,是每公頃180公斤。反觀台灣,從1990到2000年的十年當中,每公頃稻作氮肥竟高達268公斤。很少人注意到,這些肥料只有20%到30%是被水稻吸收,其他全部流失在環境裡。彭少兵很憂心,因為他發現,要讓農民接受精準施肥,遠比品種推廣來得困難許多。

唯一會讓農民正視的問題,不是環境破壞、土壤酸化,而是過量的氮肥,會增加田間病蟲害,直接影響水稻產量。所以,這幾年彭少兵積極推廣,作物生長管理的技術與觀念。不過,要了解合理化施肥之前,必須要先認識,「什麼叫做合理?」

為了這個目的,台灣花蓮農業改良場的余宣穎,在2008年9月,遠渡重洋到IRRI向彭少兵學習。余宣穎說,今年年初在台灣,肥料一直漲價,雖然造成農民生產成本增高、收入減少,可是以另一個角度來思考,卻迫使農民必須學習精準施肥的契機。他認為,種水稻就像養一個孩子,孩子吃太多、吃太油,會過度肥胖,然後出現各種疾病,於是就要看醫生、吃藥或打針,其實,水稻也是這樣,施肥的目的應該是讓水稻獲得最恰當的養分,而不是過度施肥、出現病蟲害後,又加重農藥使用。

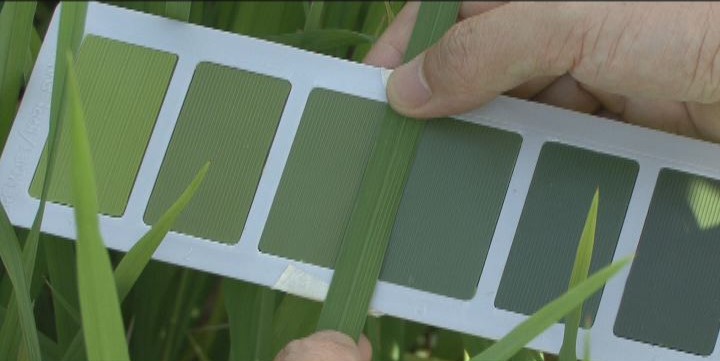

使用葉綠素儀和比色卡來比對稻葉顏色,可以確認稻作的肥份是否足夠。顏色過深、過綠,表示肥料過多,顏色太淺的話,表示應該適當加肥,彭少兵認為,如果農民也能學會這種簡單的測試方法,肥料的使用量一定可以有所控制。

掌握了育種命名和田間管理兩大方向,IRRI揭開了世界農業發展的新頁。可是,讓人疑惑的是,知識如果有力量,為什麼農村發展停滯?為什麼還有人餓肚子?科學,真的能解決一切嗎?走進農村,或許可以一窺究竟。

農化產品代理商在農村推銷,業務員說得口沫橫飛,農民聽得一頭霧水,好或不好,大多是人云亦云,根本管不到安全用藥和精準施肥。再仔細想想,是誰製造農藥、肥料和壟斷種子的權利呢?某些歐美農企業公司的跨國商業行為,是第一個被質疑的對象。

其次,種糧食的人是農民,為什麼75%的窮人,都集中在農村?國際穀物理事會公布,今年全球穀物產量預計有16.62億公噸,比去年增加了5.7%,是什麼原因,使得糧食到不了挨餓的人手裡?以菲律賓為例,2008年3月,主要稻米出口國紛紛宣布限制出口,高度依賴進口的菲律賓,市場出現恐慌心理,囤米哄抬價格的情況,屢見不鮮。

全球化的商業操作、窮人吃飽的權利被剝奪,再加上能源危機成本提高,以及農地減少、環境破壞,和人口增加的趨勢,糧荒議題,充滿著複雜的政治與經濟因素。科學家期待的第二次綠色革命,預期可以創造高產量,可是沒有錢買米的人們,看來依然沒有吃飽的機會。

世界和平是什麼?是沒有戰爭嗎?還是應該更進一步,促使人類透過互助創造和諧的生活?為什麼全世界政府或領袖,都忙著進行「WTO」、「自由貿易」協商,難道加速進行以人道為基礎的「全球化」合作,真有那麼難嗎?台灣世界展望會會長杜明翰更是直接了當地說,「全球化不應該只是賣東西,不應該是更容易剝削其他人。」

奇蹟米創造的第一次綠色革命,已經淹沒在全球化席捲的浪花下了,第二次綠色革命,才正要開始。在科學家成功之前,唯有先走向公平分配、保護農業環境、破除跨國企業對農村的搾取,才有可能讓研究成果有所貢獻、徹底解除糧食危機。否則,再多的糧食,也無法讓所有人遠離「餓」夢!

側記

在菲律賓進行採訪的時候,常常在街上會遇到乞丐。他們大部分是兒童,有男孩、有女孩,不哭叫也不吵鬧,靜靜地跟著我們的後面。一旦眼神交會的剎那,就會緩緩地向我們伸出右手。而我,僅是給一個微笑,然後繼續工作。可是,我的內心卻奔騰著,無法停止一連串的自問自答。「我該不該給他一些錢呢?」、「他有沒有上學?他的朋友呢?」、「不知道她會不會被爸媽賣掉?」、「正要長大耶!怎麼那麼瘦?」

菲律賓,這個與西方世界國家高度友好、土壤肥沃雨量充足、人民樂觀友善的國家,怎麼會從四十年前人人稱羨的「亞洲典範」,走到如此貧窮、落後的地步?在菲律賓,我看到了全球化的「成功案例」。在WTO的遊戲規則下,人命如敝屣,跨國企業、歐美大國和貧窮國家的貪婪政府,才是最後勝利者。